Inhaltsverzeichnis

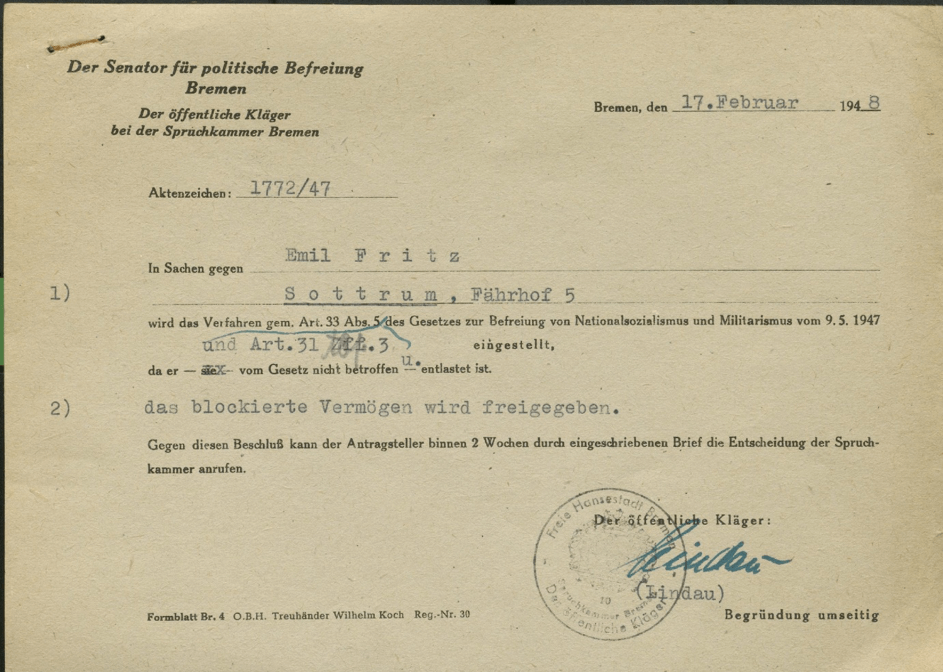

- Das erste Vorstellungsverfahren: Politische Entlastung im Schnelldurchgang

- Empörung in der Stadt – Zweites Vorstellungsverfahren

- Die Anfänge in der NS-Zeit

- Eintritt in die NSDAP 1937/ Vertreter der Fachschaft Artistik in der DAF

- Freundschaft mit Bürgermeister Heinrich Böhmcker

- Exkurs: Ein unschöner Vorfall im Astoria

- Exkurs: Skandal im Atlantic

- Entlastende Aussagen

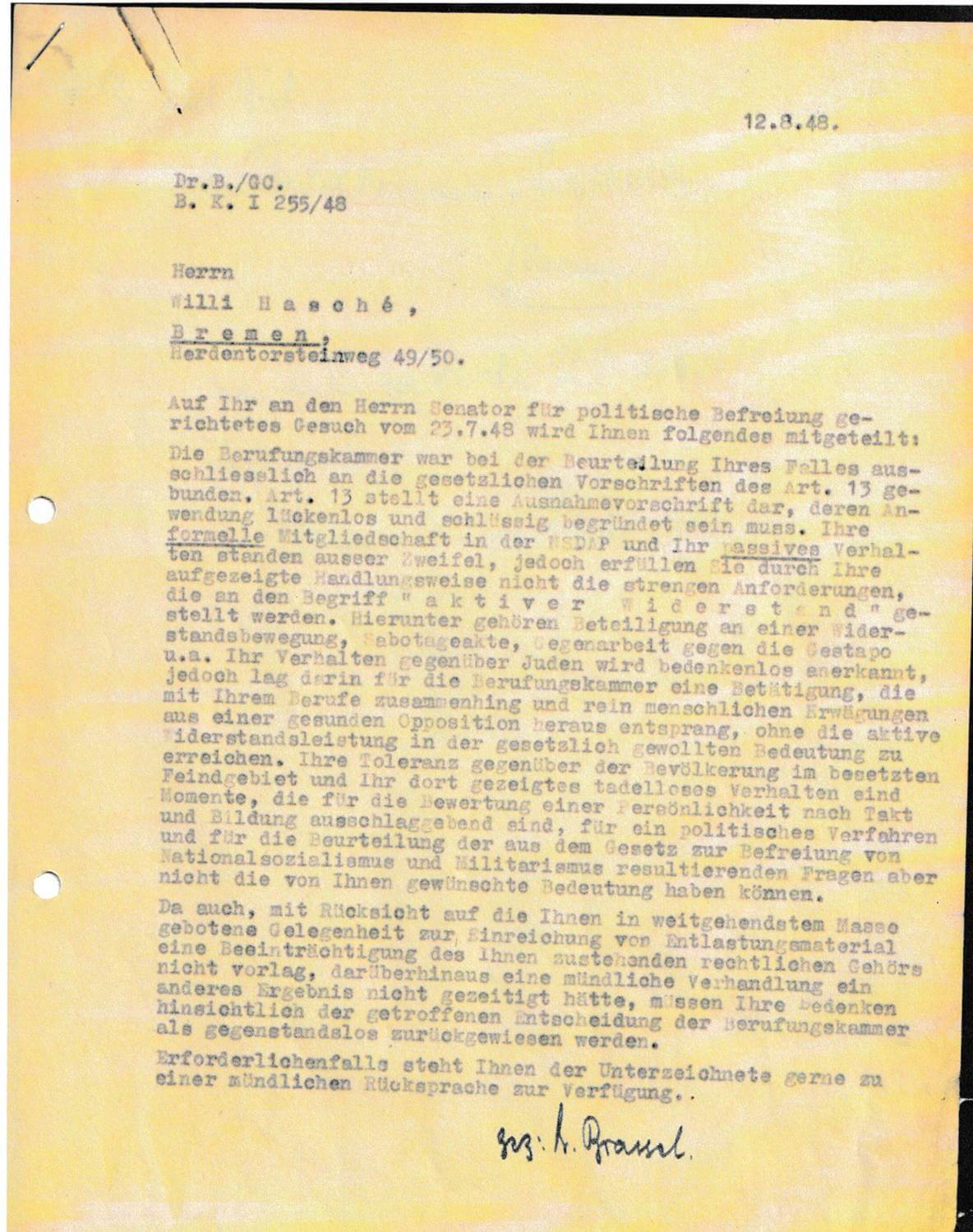

- „Geschäftsnazi“ – Appeal not approved

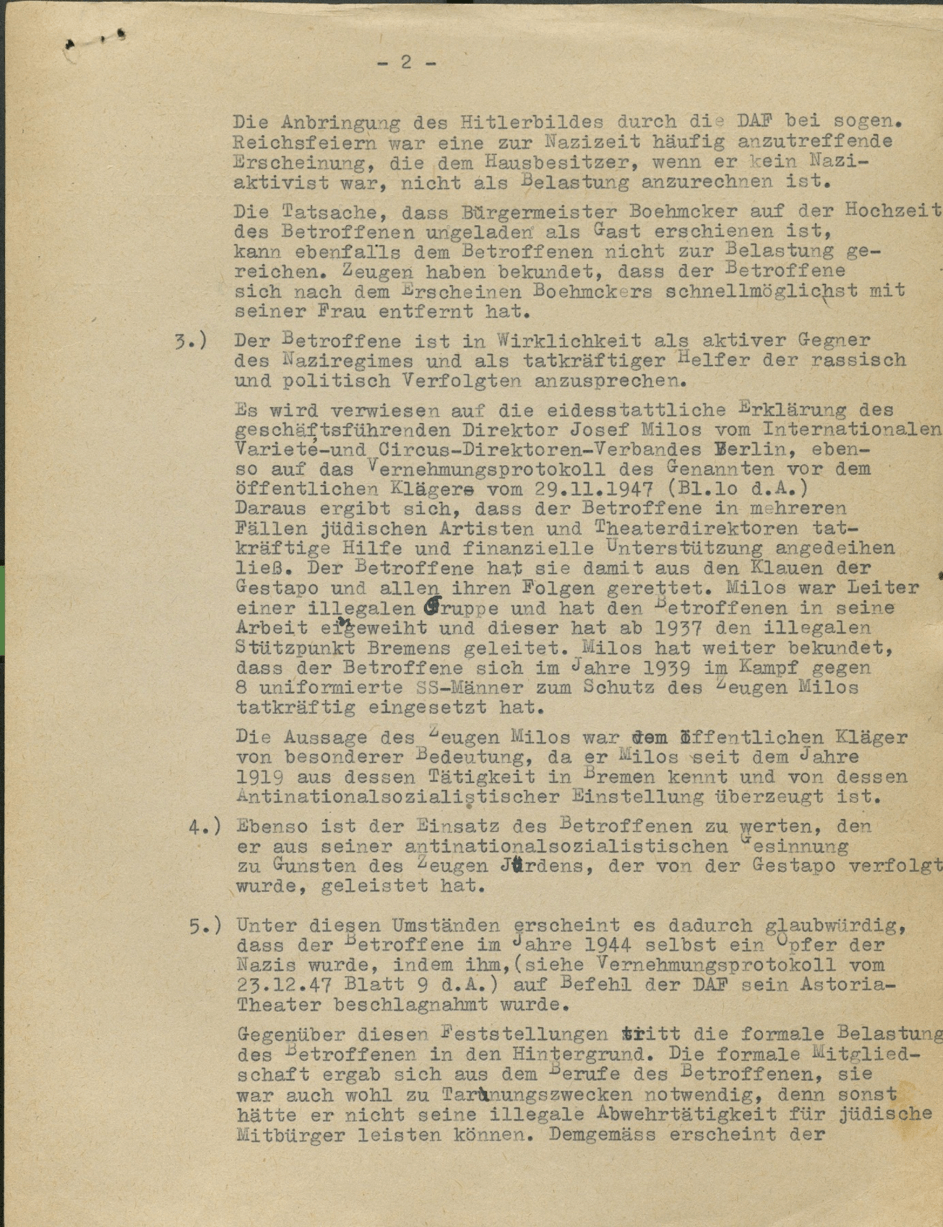

- Eine tolldreiste Münchhausiade: Fritz als Widerstandskämpfer

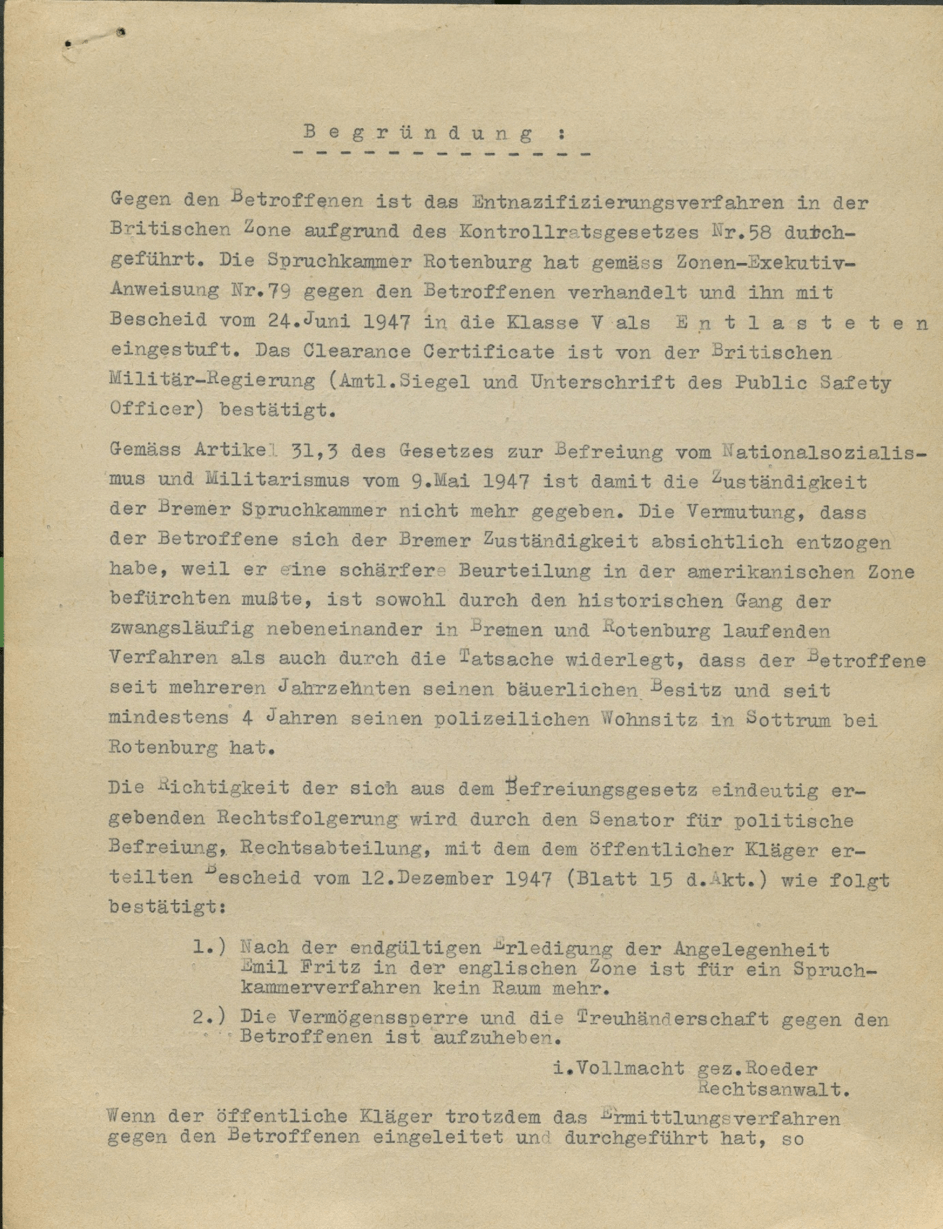

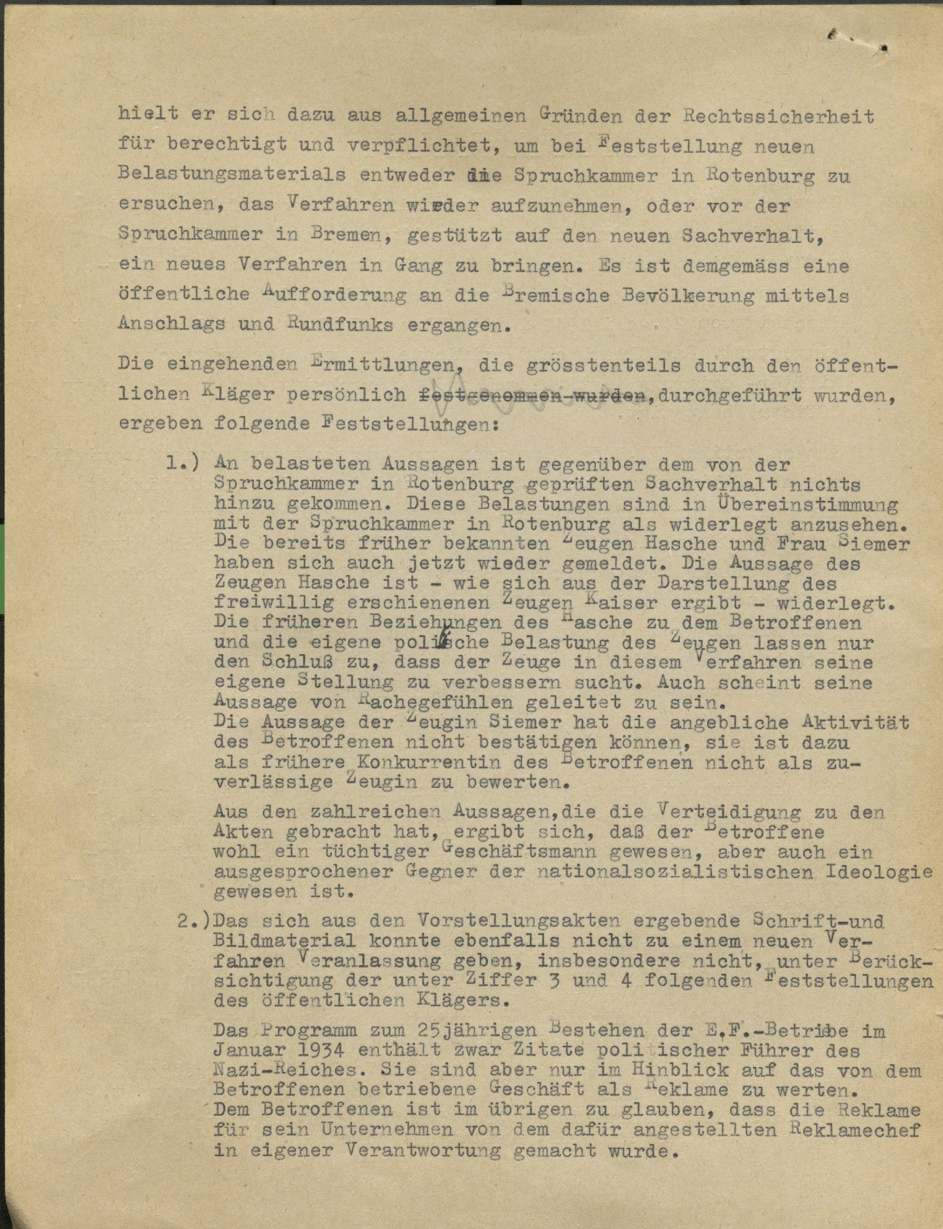

- Doppelstrategie: Entnazifizierung in der britischen Zone

- Die zwei Leben des Emil Fritz

- Einstellung des Verfahrens in Bremen – Aufhebung der Entscheidung durch Befreiungssenator Aevermann

- Zweite Einstellung des Verfahrens in Bremen – Aufhebung der Entscheidung durch den Öffentlichen Hauptkläger Hollmann

- Der Vorsitzende der Spruchkammer Lindau blickt nicht mehr durch

- Diffamierungen und Verleumdungen – Die dunkle Seite des Emil Fritz

- Ein unbeirrbarer Zeuge: Willi Hasché

- Chronologie der Verfahren bis zum 15. Februar 1948

- Die Spruchkammer Lindau erteilt Fritz die politische „Absolution“ – Aufhebung des Urteils durch Napoli

- Neue Ermittlungen – Napoli veranlasst einen „D und E Report“

- Fritz im „D und E Report“ politisch belastet

- Napoli ordnet ein zweites Spruchkammerverfahren an

- Etappen von Fritz‘ NS-„Karriere“

Das erste Vorstellungsverfahren: Politische Entlastung im Schnelldurchgang

Das Gesetz Nr. 8 verlangte nicht nur „das generelle Verbot der Beschäftigung von Mitgliedern der NSDAP in einer anderen Stellung als der eines gewöhnlichen Arbeiters“, sondern räumte dem Betroffenen auch die Möglichkeit des Widerspruchs ein. In Absprache mit der amerikanischen Militärregierung wählte die Erste Bremische Bürgerschaft[43] am 29. Oktober 1945 einen 45-köpfigen Entnazifizierungs-Prüfungsausschuss für den Bereich der Privatwirtschaft,[44] der seinerseits acht Unterausschüsse zur konkreten Bearbeitung der Einzelfälle bildete. Auf Wunsch der Amerikaner waren sie ausschließlich mit Deutschen besetzt. In sogenannten Vorstellungsverfahren wurde darüber entschieden, ob ein Betroffener wirklich „beschäftigungs-unwürdig“ oder vielleicht doch „beschäftigungs-würdig“ wäre. Fritz hatte sein Vorstellungsverfahren am 20. Dezember 1945 beantragt. Sein Fall wurde vor dem Untersuchungsausschuss I unter Vorsitz von Hermann Krause verhandelt.

[43] Ihre Mitglieder waren von Bürgermeister Kaisen am 6.4.1946 ernannt worden.

[44] Der 45-köpfige Prüfungsausschuss für die Privatwirtschaft setzte sich zusammen aus 16 Arbeitnehmervertretern, 16 Arbeitgebervertretern, sechs Anwälten und sieben Ärzten. Er bildete acht Unterausschüsse für die Einzelentscheidungen in den Vorstellungsverfahren. Vgl. Hans Hesse, a.a.O., S. 41/42.

Seite 11

Krause war nicht Mitglied der NSDAP. [45] Trotzdem lief gegen ihn eine Untersuchung bei der Militärregierung wegen des Verdachts auf „Nutznießerschaft“ bei der Arisierung jüdischer Firmen. Das Verfahren zog sich über zwei Jahre hin. Im Untersuchungsbericht der Militärregierung vom 26. Februar 1948 hieß es: „Während der Nazizeit war er Mitglied von Aufsichtsräten, Beiräten und Arbeitsausschüssen von ca. 20 Unternehmen und Institutionen des Handels, der Industrie und der Banken.“[46] 14 Aufsichtsräten gehörte er 1945 an. Fast alle hatte er während des Krieges übernommen.[47] Er stand im „Ruf, der befähigtste Bankfachmann Bremens“ zu sein.[48] 1932 war er Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen, 1937 der Norddeutschen Kreditbank geworden..[49] Er war als Finanzfachmann so gut,dass er es sich sogar hatte leisten können, eine direkte Aufforderung von Bürgermeister Böhmcker, der Partei beizutreten, zu ignorieren, wie er dem „Investigator“ erklärte,[50] denn er hatte eine eigene, quasi bankkaufmännische Methode im Umgang mit den führenden Nationalsozialisten entwickelt: „ Meine Strategie war, viel Geld zu verdienen. Je mehr Einfluss ich auf die Wirtschaft hatte, umso mehr buckelten diese Parteibonzen vor mir.“[51] Im Bericht des „Investigators“ heißt es dazu: „Sein Einfluss in der Wirtschaft während der Nazizeit spricht sehr für seine bankfachliche Fähigkeit. Es kann daraus aber auch der Schluss gezogen werden, dass Krause von den parteiamtlichen Stellen nicht als ein ausgesprochener Gegner der Naziwirtschaftspolitik angesehen wurde.“[52] Seine Firmenbeteiligungen während des Krieges hatten sich, so der Bericht vom 26. Februar 1948, „sehr nutzbringend für ihn ausgewirkt.“. Sein Einkommen war in der Tat in dieser Zeit sprunghaft gestiegen: 52.000 RM in 1939; 63.000 in 1940; 218.000 in 1941; 156.000 in 1942; 112.000 in 1943.[53]

[45] Krause war in der führenden Kaufmannsschicht Bremens vor dem Krieg fest verankert; als Mitglied im Haus Seefahrt, im Club zu Bremen, im Club zur Vahr und als Eiswettgenosse. Vgl. den Fragebogen in seiner Entnazifizierungsakte vom 11.12.1945. StAB 4,66-I-5983.

[46] Bericht des „Investigators“ vom 26.2.1948, a.a.O.

[47] Eigene Angaben auf dem Fragebogen vom 11.12.1945, a.a.O.

[48] Bericht des „Investigators“ vom 26.2.1948, a.a.O.

[49] Eigene Angaben auf seinem Fragebogen vom 11. Dezember 1945, a.a.O.

[50] Selbst wenn es zu dieser Aufforderung durch Böhmcker gekommen sein sollte, wäre es Krause ohne weiteres möglich gewesen, ihn von der Erfolglosigkeit des Ansinnens zu überzeugen, denn er war Mitglied der Freimauerloge „Anschar zur Brüderlichkeit.“ Die Mitgliedschaft in Freimaurerlogen war unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der NSDAP. Bezeichnenderweise führte er seine Logenmitgliedschaft in der umfangreichen Liste seiner Mitgliedschaften im Fragebogen vom 1l.12.1945 nicht an.

[51] Erklärung in englisch für den englischsprachigen Bericht des „Investigators“ vom 1. März 1946: „My aim was to earn money. I have nothing to conceal. (…) I was struggling hard in the quiet against the Nazis. To gain a counter-weight, I decided to earn money. The more my influence economics grew, the more bent became the backs of those bigshots.” A.a.O.

[52] Bericht des „Investigators“ vom 26.2.1948, a.a.O.

[53] Eigene Angaben im Fragebogen vom 1. 12.1945, a.a.O.

Seite 12

Der Fall Krause sorgte in Bremen lange für Unruhe. In den Akten liegen zwei voneinander unabhängige anonyme Schreiben. Die Verfasser warfen Krause vor, „die besten Beziehungen zu allen führenden Nazis“ gehabt zu haben. Einer der Verfasser forderte seine sofortige Entfernung aus dem Vorstand der Norddeutschen Kreditbank. Das zweite Schreiben vom 1. Juli 1948 war an den Senator für Politische Befreiung, an den Öffentlichen Kläger und an Napoli, den amerikanischen Verantwortlichen für die Entnazifizierung in Bremen, gerichtet. Darin wurde behauptet, dass Krause in Jugoslawien und Österreich große Werte angehäuft hätte durch den billigen Erwerb jüdischer Firmen und durch Gewinnentnahmen im großen Umfang, die er nach Deutschland geschafft hätte. Den dargestellten Fakten nach hatte ihn ein „Insider“ des Bankmilieus geschrieben, der sich nicht zu erkennen gab, weil er selbst belastet war, wie er schrieb. Keiner dieser Vorwürfe konnte nachgewiesen werden. Der Verdacht, dass sich Krause direkt an Arisierungen beteiligt hatte, konnte nicht bestätigt werden.[54] Feststellen ließ sich lediglich, dass er 1939/40 Eigentümer von 25% Aktienanteilen (im Wert von über einer Million Reichsmark) einer „arisierten“ österreichischen Firma bei niedrigem Kursstand geworden war. Die Entnazifizierungsakte von Hermann Krause ist unvollständig. Die Dokumente von 1948, einschließlich Urteilsspruch und Begründung fehlen in der Akte. Aus seiner Nachkriegskarriere geht aber zwingend hervor, dass er 1948 als entlastet eingestuft worden sein muss.[55] Die Tatsache, dass er nicht Mitglied der NSDAP war, reichte, um ihn als politisch geeignet für die Tätigkeit eines Untersuchungsausschuss-Vorsitzender in einem Vorstellungsverfahren für die Privatwirtschaft einzusetzen.

Seit Anfang November 1945 hatte Fritz Briefe an ehemalige Angestellte und Lieferanten geschrieben, in denen er seine Absicht ankündigte, bald ein neues Astoria in Bremen zu eröffnen und in denen er um die Bestätigung dafür bat, dass er mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun hatte. Unter den Antworten war eine eidesstattliche Erklärung seiner Sekretärin Toni Paßmann vom 25. November 1945. Sie gab an, dass sie seit 14 Jahren als Sekretärin in den Emil-Fritz-Betrieben tätig war, also seit 1931. Sie bezeugte, „dass Herr Fritz als Betriebsinhaber seit der Machtübernahme durch die Nazis zahlreiche Zusammenstöße mit allen für die Betriebe in Frage kommenden Dienststellen der Partei gehabt hat.

[54]„Krause was not directly concerned in the Aryanzation oft he Jewish departement store (Kaufhaus) Genegross. Bericht vom 21. Februar 1946, a.a.O

[55] Krause überstand Nationalsozialismus und Krieg als gemachter Mann. Er gehörte zu den 18 Eiswett-Genossen der ersten Stunde. 1955 war er neben seiner Tätigkeit als Generaldirektor der Norddeutschen Kreditbank Aufsichtsratsmitglied in neun weiteren Gesellschaften.

Seite 13

Zurückzuführen waren diese Zusammenstöße darauf, dass Herr Fritz der Partei von Anfang an ablehnend gegenüberstand.“[56] Tatsächlich hatte Frau Paßmann erst am 15. Juni 1933 ihre Tätigkeit bei Fritz aufgenommen.[57] Diese falsche Angabe wird im Verfahren noch eine wichtige Rolle spielen.

Zwei weitere entlastende Erklärungen – die wegen ihrer politischen „Reinwaschung“ damals schon ironisch „Persilscheine“ genannt wurden –, kamen nicht aus dem Freundes- und Bekanntenkreis und auch nicht aus dem beruflichen Milieu. Sie seien hier im Wortlaut wiedergegeben, weil sie paradigmatisch für die zahlreichen „Persilscheine stehen“, die sich praktisch in allen Entnazifizierungsverfahren fanden. Es sind vorzugsweise Erklärungen von Pfarrern und Hausärzten. Der katholische Pfarrer H. schrieb am 8. November 1945:

„Bestätige hiermit, dass Herr Emil Fritz (…) mir seit vielen Jahren bekannt ist aus den Amtshandlungen, Taufen, Trauungen, Beerdigungen, die ich in seiner Familie vollzogen habe. Er ist Mitglied der kath. Kirche und nicht ausgetreten. Aus gelegentlichen Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, muss ich entnehmen, dass er den Kampf des Nationalsozialismus gegen Kirche, Christentum und Judentum nicht gebilligt hat.“ H. Dechant

Der praktische Arzt Dr. W. L. stellte am 9. November 1945 eine „Bescheinigung“ aus: „Herr Emil Fritz (…) ist mein Patient und einer meiner Bekannten seit ungefähr 1915 und ich habe mit ihm oft über alle Themen der Politik während des Krieges 1914/18 und 1939/45 und in der Zwischenzeit gesprochen, wo wir auch immer die Politik und die Führung der Nationalsozialisten kritisierten, war Herr Fritz immer sehr scharf in seinen Meinungen, welche immer antinazistisch waren. Er sagte mir immer, dass er nur um die Mitgliedschaft in der Partei deshalb eingekommen sei, um Schaden für sein Geschäft und seinen vielen Angestellten zu verhindern. Ebenfalls vergewisserte er mir oft, dass er, wenn er nicht in die Partei eingetreten wäre, sicherlich dauernde Schwierigkeiten mit den Parteiführern und der Naziregierung gehabt haben würde.“ Dr. W.L.

[56] Eidessstattliche Erklärung vom 25. November 1945. Dok 132.

[57] Vor dem Untersuchungsausschuss IV korrigierte sie auf Befragen ihre Angaben dahingehend, dass sie erst seit dem 15.6.1933 bei Fritz tätig war. Appeal not approved vom 16. 8.1946. Dok 83.Troztdem wiederholte sie ihre Falschaussage später noch einmal in einer eidessstattlichen Erklärung (!) vom 4. November 1946, wo sie eine 15jährige Tätigkeit für die E.-F.-Betriebe angab. Dok 144, Anl.3.

Seite 14

Dass Krause das Verfahren gegen Fritz leitete, ist vermutlich kein Zufall. Es gab ja keinen Geschäftsverteilungsplan wie in richterlichen Verfahren. Es ist also durchaus denkbar, dass Krause das Verfahren gegen Fritz an sich gezogen hat. Der Untersuchungsausschuss I mit drei Beisitzern und dem Vorsitzenden Hermann Krause entschied auf den Sitzungen vom 21. und 25. Februar 1946 „nach Aktenlage“. Als einziger Zeuge trat Emil Fritz in eigener Sache auf. Der Spruch lautete: „Der Antragsteller war nur dem Namen nach Nationalsozialist und hat sich nicht aktiv für die Tätigkeit der NSDAP, bzw. einer Gliederung eingesetzt.“ „Der Unterausschuss kam zu der Feststellung, dass dem Antrag stattzugeben ist.“ In der Urteilsbegründung hieß es: „Die beiden vornehmsten Vergnügungsstätten“ – Astoria und Atlantic – hätten „schon vor dem Hitler-Regime“ im Interesse der Öffentlichkeit gestanden. „Es ist verständlich, dass die Hitler-Anhänger vom Jahre 1933 ab ihre besondere Aufmerksamkeit auf diese Betriebe richteten und ihre Nazifizierung forderten. Fritz‘ Kontakte zu den Bremer Nationalsozialisten wären berufsbedingt notwendig gewesen. Was die Mitgliedschaft in der NSDAP anging, so erschiene jedem „der sich zu jener Zeit aus Berufsgründen der unmittelbaren Berührung mit den Prominenten der Partei nicht entziehen konnte“ glaubhaft, dass er der Partei lediglich beigetreten wäre, „weil er die Zerschlagung oder die Übernahme seiner Betriebe durch K.d.F. [58] nur auf diese Weise verhindern konnte (…) Aus dem Gesamtverhalten des Herrn Fritz gegenüber den Partei-Würdenträgern (…) und aus dem Umstand, dass Herr Fritz als Katholik „von Anfang an einen weltanschaulich unverrückbaren Standpunkt hatte (…) ergibt sich (…) dass Herr Fritz nur dem Namen nach Nationalsozialist war ( …).“ Sein später Eintritt in die Partei 1938 (tatsächlich 1937 – d. Verf.) wäre in Wirklichkeit das Ende eines jahrelangen hartnäckigen Widerstandes gewesen. Die Nazis hätten „die Festung (das Astoria – d. Verf.) 4 Jahre lang vergeblich berannt.“ Das Urteil des Ausschusses endete mit der Erklärung, dass es einen noch triftigerer Grund für die weitere Tätigkeit von Fritz als Varieté-Direktor gäbe: „Hinzu kommt, dass es, wenn allenthalben zur Mitwirkung am Wiederaufbau aufgerufen wird, inkonsequent und unbillig wäre, einem Manne die Unterstützung zu versagen, der noch im Alter von 68 Jahren den Willen und den Mut aufbringt, nochmals von vorne anzufangen und seine total zerstörten Betriebe, die dem Ausspann und der Erholung der Menschen gedient haben und hoffentlich wieder dienen können, neu erstehen zu lassen. Der Arbeitsausschuss hat es nicht für vertretbar gehalten, einen Mann von solcher Tatkraft nur deshalb als beschäftigungsunwürdig zu bezeichnen, weil die Willkürherrschaft der vergangenen Zeit auf keinem Gebiet einen Widerstand duldete.“[59]

[58] KdF – Kraft durch Freude. Unterorganisation der Deutschen Arbeitsfront DAF. Größter

Reiseveranstalter im „Dritten Reich“.

[59] „Feststellungsergebnis in dem Vorstellungsverfahren des Herrn Emil Fritz, wohnhaft Bremen, Franklin D. Roosevelt-Boulevard 109 hat der Prüfungsausschuss (Untersuchungsausschuss Nr. I) … in der Sitzung vom 21. Und 25. Februar 1946 festgestellt: „Der Antragsteller war nur dem Namen nach Nationalsozialist und hat sich nicht aktiv für die Tätigkeit der NSDAP, bzw. einer Gliederung eingesetzt.“ Es folgt die Begründung. 4 Unterschriften. Dok 3.

Den Namen Franklin D. Roosevelt-Boulevard hatte die Straße erst am 18. Mai 1945 erhalten. Am 6.Juni 1939 war sie anlässlich der Rückkehr der „Legion Condor“ aus dem spanischen Bürgerkrieg in ihrem südlichen Teil vom Stern bis zum Eisenbahntunnel (damals „Spanischer Platz“) in Franco-Allee¸ in ihrem nördlichen in „Legion-Condor-Straße“ umbenannt worden. Vgl. Zwölf Jahre Bremen 1933-1945. Eine Chronik von Fritz Peters, hrsg. von der Historischen Gesellschaft Bremen. Bremen 1951. Am 17. Dezember 1945 erhielt sie in ihrer ganzen Länge wieder ihren alten Namen „Parkallee“. Vgl. Zwölf Jahre Bremen 1945 – 1956, a.a.O. S.10.

Seite 15

Das war das Credo, mit dem Krause auch seine eigene Entnazifizierung erfolgreich betrieben hatte. Über diesen politischen Gleichklang mit Fritz hinaus wurden hier handfeste Interessen von Krause als Banker erkennbar. Die Hypotheken, die er Fritz als Bankier Ende der zwanziger Jahre gewährt hatte, lasteten noch schwer auf den Grundstücken. Allein auf der Knochenhauerstraße 6/7 lag noch eine Schuld von 600.000 Reichsmark (die nach der Währungsreform in eine sogenannte Umstellungsgrundschuld von 540.000 RM umgewandelt wurde. Vgl. das Kapitel über den Wiederaufbau des Astoria). An die Bedienung der Hypotheken war nur zu denken, wenn Fritz wieder in das Varieté-Geschäft einsteigen würde. Es ist daher verständlich, dass der ehemalige Direktor des Theaters im Astoria, Georg Meyer, den Vorsitzenden des Unterausschusses I für befangen hielt. Als er am 7. Februar 1946 von seiner Vernehmung als Zeuge im Fall Emil Fritz nach Hause kam, sagte er zu seiner Frau: “Da stimmt etwas nicht.“ Er sagte in einem späteren Verfahren aus, dass Krause nicht nur als Bankdirektor langjährige Geschäftsverbindungen zu Fritz unterhalten hätte, sondern dass er auch ein Freund der Familie Fritz und häufiger Gast im Astoria gewesen wäre.[60] Tatsächlich war Krause, wie Fritz in einer Vernehmung bestätigte, einer der beiden Bankdirektoren, die 1926 und 1928 über seine Hypotheken für das Astoria und das Café Atlantic entschieden hatten. Dabei handelte es sich um die schon genannte Summe von insgesamt einer Million Reichsmark.[61]

Empörung in der Stadt – Zweites Vorstellungsverfahren

Mehr noch als die Tatsache der politischen Entlastung, sorgte ihre Begründung in der Stadt für Aufsehen.

[60] Seine Aussage fehlte 1948 in der Akte der Spruchkammer, die erneut in Sachen Fritz ermittelte. Meyer wiederholte sie aber später gegenüber den Ermittlern Hölscher und Zarga im „D und E Report“ vom 7.4.1948.

[61] Angabe von Emil Fritz bei seiner Vernehmung vor der Spruchkammer am 9. August 1946. Dok 89.

Seite 16

Wili Ewert, Mitglied der Bremer Bürgerschaft[62] und des 45-köpfigen Prüfungsausschusses, wandte sich schriftlich an dessen Vorsitzenden.[63] Er hätte, schrieb er am 11. März 1946, „dauernd telefonische Anrufe, die ihre Entrüstung“ über diese Entscheidung zum Ausdruck bringen.“ Glaubwürdige Zeugen hätten in der Kriegszeit beobachtet, „dass Bürgermeister Böhmcker und Genossen schon vor jedem Alarm zu Fritz in das Sommerhaus (sein Jagdhaus in Sottrum – d. Verf.) gefahren seien, um dort den Alarm und den Angriff, weitab von jeder Gefahr und bei nicht schlechten Speisen und Getränken zu erleben.“[64] Ein derartiges Verhalten wäre „dem Herrn Fritz zuzutrauen, da sein Gewerbe ihn schon immer veranlasste, mit den Menschen, die gerade an der Reihe waren, seine Betriebe aufzusuchen auf dem allerbesten Fuße stand.“ Den Vorwürfen gegen Fritz müsste nachgegangen werden, weil Fritz „im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht“.[65] Ewert hatte sich schon einmal am 26. Februar an das Büro für Vorstellungsfragen gewandt. [66] Als Vorsitzender eines Untersuchungsausschusses im Feststellungsverfahren gegen Georg Meyer, dem ehemaligen Direktor der Emil-Fritz-Betriebe, der seit 1933 Mitglied in der NSDAP war, hatte er von dessen Vorwurf an Fritz erfahren, „dass er Meyer zum Eintritt in die NSDAP gezwungen habe.“[67] Auch die KPD schaltete sich am 11. März mit einem Schreiben an das Büro des Prüfungsausschusses ein, in dem sie um die Vernehmung von drei Angestellten der Emil-Fritz-Betriebe ersuchte: Amandus Völk, Direktor seit 1941, Arthur Scheibner, Kapellmeister und Nanny Halfmann, zwanzig Jahre lang Buchhalterin.[68]

[62] Ewert wurde im November 1946 Wohnungsbausenator. Aus gesundheitlichen Gründen trat er im April 1948 zurück.

[63] Dessen Name fand ich nicht in der einschlägigen Literatur.

[64] Bis zu Böhmckers Tod am 16. Juni 1944 erlebte Bremen 122 Luftangriffe.

[65] Brief vom 11. März 1946 an das Büro für Vorstellungsfragen. E-Akte Fritz StAB, Nummer des Dokuments unleserlich.

[66] Dok 105.

[67] Meyer, geb. am 10.9.1891, war die Betriebserlaubnis für die Hanseaten-Stuben in der Katharinenstraße 14 entzogen worden, die er seit dem 1.10.1936 betrieben hatte. Er machte am 10. November 1945 folgende Aussage (in Auszügen): „Kurz vor dem Umsturz 1933 versuchten Himmler und mehrere Parteigenossen in Uniform Zutritt zu einer Abendvorstellung des „Astoria“ zu erlangen. Der Portier, der von mir strenge Anweisung bekommen hatte, keine Parteimitlieder in Uniform zuzulassen, meldet mir dieses. Als ich hinzugerufen wurde, fragte mich Himmler in barschem Tone, weshalb ihm und seinen Herren der Eintritt verweigert würde. Ich erklärte ihm, dass ich Schwierigkeiten befürchtete und verweigerte ihm weiterhin den Zutritt. Darauf verließ er mit seinem Stabe laut schimpfend und unter der Androhung: „Das soll Sie teuer zu stehen kommen“ die Gaststätte. Am anderen Tage wurde ich von meinem Arbeitgeber aus diesem Grunde gekündigt. Nur durch Vermittlung einiger „Astoria“-Stammgäste wurde ich schließlich in meiner Stellung belassen. Herr Fritz forderte mich dann auf, als sein Direktor im Interesse seines Unternehmens und aufgrund des Vorfalles mit Himmler, in die Partei einzutreten. Er selbst war zu dieser Zeit schon förderndes Mitglied der SS. (…) ich hatte meine Frau in Berlin und meine jetzige Frau und Tochter zu ernähren. Deshalb sah ich mich, um meine Stellung nicht zu verlieren, gezwungen, in die Partei einzutreten.“ Vorstellungsgesuch an den Prüfungsausschuss für Vorstellungsgesuche, Handelskammer Bremen vom 10. November 1945. StAB 4,66-I.-7308, Dokument ohne Ziffer. Den Vorfall mit Himmler bestätigte die damalige Garderobenfrau des „Astoria“, Justine Dziwisch, in einer eidesstattlichen Erklärung vom 25.3.1946.Himmler mit mehreren Herren, alle in SS-Uniform, Einlass ins „Astoria“ zu bekommen.. Im „Astoria“ hatten Parteiuniformierte durch eine Anordnung Direktor Meyers keinen Zutritt und der Portier, Herr W. L. verwehrte daher den Herren den Einlass, worauf diese randalierten und Himmler den Portier fragte, wer das angeordnet hätte.“ Man holte Meyer, der Himmler erklärte, „dass er die Herren in Uniform nicht ins Lokal lassen könne (…) Hierauf verließen die Herren unter lautem Schimpfen und Drohungen das „Astoria“. In Begleitung von Himmler befanden sich die Brüder Löblich. StAB.. a.a.O. ohne Bezifferung.

[68] 11. März 1946. Es werden als Zeugen benannt: Amandus Völk, letzter Direktor der E.-F. Betriebe, Arthur Scheibner, ehemaliger Kapellmeister und Frau Halfmann, Kassiererin. Die ersten beiden wurden vernommen. Die Kassiererin trat im Verfahren nicht auf.

Seite 17

Der Prüfungsausschuss beim „Headquarter Office of Military Government for Bremen – Detachement E2C2“ “ entschied am 16. März mit seinem deutschen Vorsitzenden, dass Fritz als nur „nomineller Nazi“ einzustufen sei. Die Prüfung war in einem Fragebogen zusammengefasst. In der Rubrik „Politische Vergangenheit“ stand die Frage 14: „Welche anderen Tatsachen weisen auf eine Zusammenarbeit mit oder seine Sympathie für die NSDAP oder ihre Lehren hin?“ Die Antwort war: „keine“. Ob die neuen Zeugenmeldungen den Ausschuss nicht erreichten oder dieser sie nicht für relevant hielt, ist nicht in den Akten vermerkt. Man verwies auf die Begründung des Unterausschusses I vom 25 Februar. Eine Kategorie des Fragebogens war, ob der Betroffene unersetzbar wäre. Dort stand unter Punkt 7, dass es „unmöglich wäre“, für den „Varietéfachmann“ Fritz Ersatz zu finden.“ Fritz hatte in seinem Schreiben an Kaisen vier Wochen zuvor richtig vermutet, dass er „in ganz kurzer Zeit“ als „nominelles“ Parteimitglied eingestuft und für „beschäftigungswürdig“ erklärt würde.

Dagegen hielt es der Vorsitzende des 45-köpfigen Entnazifizierungs-„Prüfungsausschusses“ „nach Durchsicht der Akten und aufgrund der neu eingegangenen Beschuldigungen gegen Herrn Emil Fritz für notwendig, dass das Verfahren erneut zur Verhandlung kommt. Ich bitte insbesondere, bei der neuen Behandlung der Akte die des Herrn Georg Meyer, der ebenfalls ein Vorstellungsverfahren hatte, hineinzuziehen.“[69] Er übertrug das Verfahren dem Untersuchungsausschuss IV, dessen Vorsitzender Carl Katz war[70], Leiter der Israelitischen Gemeinde Bremen[71]. Wann der Ausschuss genau seine Arbeit aufgenommen hat, erschließt sich nicht aus der Akte. Diese enthielt eine Vielzahl von Entlastungs- und Belastungsmaterial. Er traf seine Entscheidung aber nicht im schriftlichen Verfahren, wie das der Untersuchungsausschuss I getan hatte, sondern lud zahlreiche Zeugen für die mündliche Verhandlung vor. Wir wissen auch nicht, wie viele Verhandlungstage dafür nötig waren, bis der Abschlussbericht am 19. August fertiggestellt war.[72]

[69] Das Schreiben des Prüfungsvorsitzenden, dessen Unterschrift unleserlich ist, trägt kein Datum. Dok 104.

[70] Katz wurde am 6. Juni 1946 von der ersten (noch von Kaisen ernannten) Bremer Bürgerschaft in den

neunköpfigen Hauptausschuss für Entnazifizierung gewählt. Unter dessen Mitgliedern waren Oskar Schulze

(SPD), Willi Ewert (SPD) und Hermann Prüser (KPD), die alle drei für eine konsequente Entnazifizierung eintraten.

Vgl. Hans Hesse, a.a.O., S. 50/51.

[71] Anfang 1933 lebten 1314 Juden in der Stadt; im Mai 1939 waren es nur noch 684; 1948 betrug ihre Zahl 98.

Vgl. Hans G. Jansen / Renate Meyer-Braun, Bremen in der Nachkriegszeit 1945 – 1949, Politik – Wirtschaft –

Gesellschaft. (In der Reihe „Bremen im 20. Jahr von Peter Kuckuk und Karl Ludwig Sommer), Unterkapitel

„Die Rückkehr der überlebenden Juden, S.205/208. Dort finden sich auch einige Angaben zum Schicksal der

Familie Katz in der Zeit des Nationalsozialismus.

[72] Ein langes Schreiben von Fritz vom 28. Mai deutet darauf hin, dass dies der Beginn der Untersuchung war.

Seite 18

Die Anfänge in der NS-Zeit

Zunächst ging es um die Frage ging, ob Fritz von Anfang an auf Konfrontationskurs zu den neuen Machthabern gegangen war, wie er das behauptete und ob ihm daraus tatsächlich die größten wirtschaftlichen Schwierigkeiten erwachsen waren.[73] Der Untersuchungsausschuss I war ja davon ausgegangen, dass „die Hitler-Anhänger“ vom Tag der Machtübertragung an die „Nazifizierung“ des Astoria und des Atlantic gefordert hätten, ohne zu definieren worin diese bestanden hätte. Fritz wiederholte seine Aussage vor dem Untersuchungsausschuss IV: Die Nazis „haben mir nur Schwierigkeiten gemacht (…) und mir im Übrigen laufend mit der Schließung der Betriebe gedroht.“[74] Nun lag dem Untersuchungsausschuss IV eine neue Zeugenaussage für die unmittelbare Zeit vor und nach der Machtübertragung vor. Es war die eidesstattliche Erklärung von Jane Schuhmann, die vom 26. September 1932 bis zum 25. Juni 1933 als Sekretärin der E.-F.-Betriebe tätig war, bevor Toni Paßmann sie ablöste. Nach ihrer Aussage vom 12. März 1946 hatte Direktor Meyer „sehr unter der Einstellung des Inhabers Emil Fritz zu leiden. Letzterer sympathisierte sehr mit den Nazis.“[75] Wichtige Zeugen in dieser Frage waren zwei ehemalige leitende Angestellte der Emil-Fritz-Betriebe: Willi Hasché, vom September 1932 bis Mai 1934 Generaldirektor[76] und Georg Meyer, der von 1930 bis 1936 das Astoria- Kabarett leitete und für die Artistenauswahl verantwortlich war.[77] Hasché sagte unter Eid aus, dass Fritz „ab November 1932 laufend Geld für den Wahlfonds der NSDAP an Standartenführer Laue spendete. Nach dem 30.1. war er außer sich vor Freude und brüstete sich mit den Quittungen vor jedermann.“[78]

[73] Der Untersuchungsausschuss Krause hatte die Namen der Personen aufgelistet, die Fritz bedrängt hätten, seine Betriebe zu „nazifizieren“: „Betriebszellenobmann, D.A.F., K.d.F., Staatsrat v. Hagel, Staatsrat Schwenck und nicht zuletzt der Gauleiter.“ Dok 3..

[74] Schreiben vom 28. Mai 1946. Dok 29.

[75] Eidesstattliche Erklärung vom 12. März 1946. In der Entnazifizierungsakte von Georg Meyer findet sich die folgende Aussage von Willi Hasché: „Herr Meyer habe ihm des öfteren sein Leid geklagt, dass Herr Emil Fritz ihn bedrängt habe, in die NSDAP einzutreten, welches mit Rücksicht auf seine Stellung denn auch tat.“ StAB 4,66-I.-7308.

[76] Willy Hasché wurde 1936 Direktor des Europa-Hotels am Herdentorsteinweg 49/50, das er bis in die Nachkriegsjahre leitete. Hasché trat im Januar 1938 in die NSDAP ein und musste sich einem Entnazifizierungsverfahren unterwerfen. Vgl. StAB 4,66-I.-4144.

[77] Meyer machte sich 1936 mit den „Hanseaten-Stuben“ in der Katharinenstraße 14 selbstständig.

[78] Eidesstattliche Aussage vor dem Untersuchungsausschuss im Entnazifizierungsverfahren gegen Georg Meyer am 19.7. 1946. E-Akte Meyer. StAB 4,66-I-7308. Ohne Nummerierung.

Seite 19

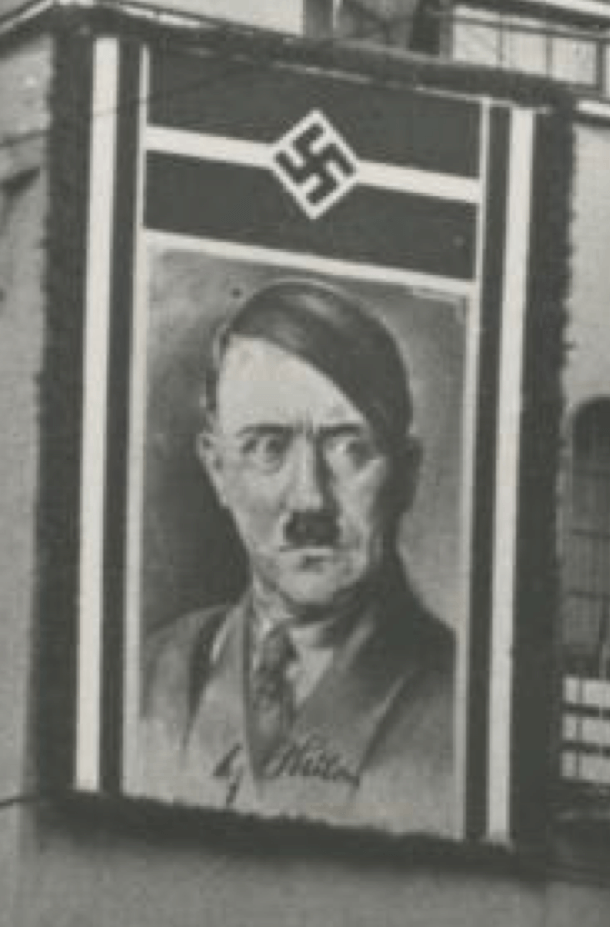

Jane Schuhmann bestätigte diese Aussage später im Spruchkammerverfahren vom April 1948. Sie hätte Ende 1932 „zusammen mit Fritz einen größeren Geldbetrag von über 1000.- RM nach dem Senator Laue- Alten Eichen – gebracht“[79]. Fritz hätte ein SS-Abzeichen getragen. „Er sagte, dass das SS-Abzeichen mehr wert sei als das Parteiabzeichen.“ Am 17. Juli schickte Hasché dem Untersuchungsausschuss das Astoria-Programmheft vom 1.1.1934, das „in auffälliger Weise mit nationalsozialistischer Propaganda durchzogen (war).“ [80] Mit Zitaten aus Reden von Hitler, Goebbels, Röhm und Ley wurde darin „in erheblichem Maße Propaganda gemacht für Hitler und die Bestrebungen der NSDAP.“[81] Sichtbaren Aufschluss über die Anbiederung an die neuen Machthaber gab ein Foto.[82] Es zeigt das Atlantic am 25. August 1933 im Schmuck eines riesigen Hitler-Portraits. Das Bild – im Stil der damaligen Großplakate an Kino-Fassaden – war offensichtlich speziell für diesen Anlass und für diesen Ort gemalt. Vom Künstler frei gestaltet, trug es in großen Buchstaben die Unterschrift des Portraitierten, wie das bei Autogrammkarte von Filmstars Mode geworden war. Mit der Hakenkreuzfahne über dem Haupt des Verehrten, den seitlichen Zierstreifen und vor allem mit der Girlande, die das Ganze von allen Seiten umrahmt, ist das Arrangement nicht anders als eine Huldigung zu verstehen. Man muss sich das Ganze in Farbe vorstellen: rot und schwarz die Seitenstreifen, ebenso die stilisierte Fahnenfläche und ringsum das Grün der Girlande. Aber das war noch nicht alles: nachts wurde das Bild von einem Scheinwerfer angestrahlt.

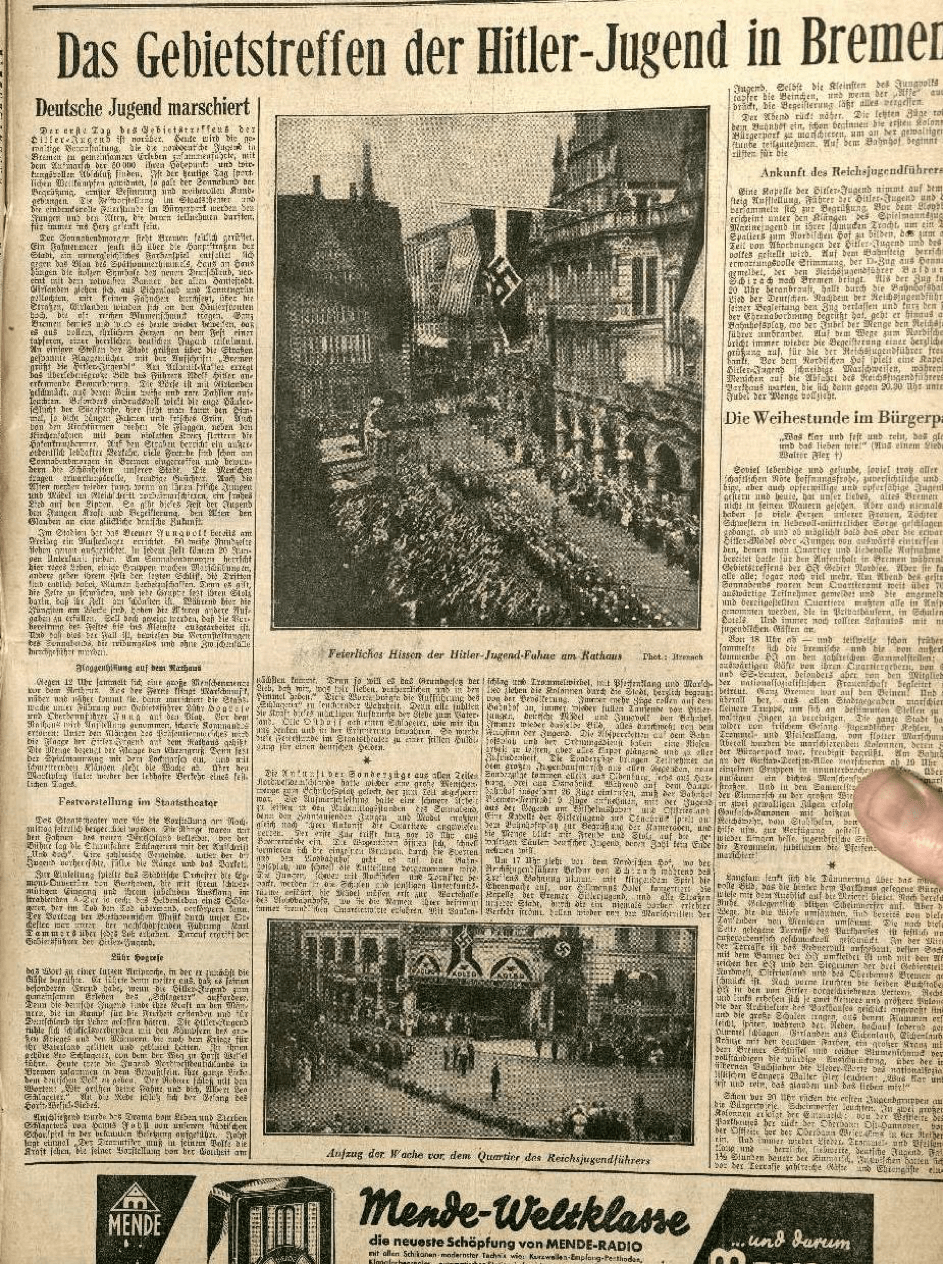

Der enorme Aufwand, der hier betrieben worden war und nicht zuletzt die auf dem Dach zusätzlich angebrachte Hakenkreuzfahne wiesen auf einen besonderen Anlass hin. Es war das „Gebietstreffen der Hitler-Jugend in Bremen“ am 26./27. August 1933. Die Geste wurde von der Partei verstanden, wie aus der Reportage der Bremer Nachrichten vom 27. August hervorging: „Deutsche Jugend marschiert: Ganz Bremen bewies und wird es heute wieder beweisen, dass es aus vollem, ehrlichen Herzen an dem Fest einer tapferen, einer herrlichen deutschen Jugend teilnimmt.

[79] Aussage im „D und E Report“ vom 6. April 1948.

[80] „Appeal not approved“- Ablehnung des Antrags durch den Untersuchungsausschuss IV am 19. 8.1946. Dok 83.

[81] Die Broschüre hatte dem Untersuchungsausschuss I unter Krause noch nicht vorgelegen. Hasché hatte sie erst

Dem Untersuchungsausschuss IV am 17. Juli per Post zugeschickt. Dok 103. Die Ermittler Hölscher und Zalga kamen im „D und E Report“ aufgrund der Broschüre zu der Einschätzung, „dass Fritz es darauf angelegt hatte, mit den Führern der Partei in noch engere Fühlung zu kommen.“ Bericht vom 6. April 1948. Das Programmheft fehlt in der Fritz-Akte. Das Jubiläumsheft „Bremens Maxim. 25 Jahre Astoria“ vom April 1933, das sich im Lesesaal der Staatsarchivs-Bibliothek unter der Signatur Af- 217 befindet, enthält lediglich eine Werbe-Anzeige der „B.N.Z.“, der Bremer Nationalsozialistischen Zeitung.

[82] Georg Meyer stellte das Foto dem Untersuchungsausschuss IV im Vorstellungsverfahren Fritz im Juni/Juli zur Verfügung. Das geht aus der Entnazifizierungsakte von Georg Meyer hervor. StAB 4,66-I.-7308.

Seite 20

An einigen Stellen der Stadt grüßen über die Straßen gespannte Flaggentücher mit der Aufschrift „Bremen

grüßt die Hitler-Jugend!“ Am Café Atlantik-Kaffee (!) erregt das überlebensgroße Bild des Führers Adolf Hitler anerkennende Bewunderung.“[83]

[83] Bremer Nachrichten vom 27. August 1933

Seite 21

Seite 22

Das riesige Hitler-Portrait hat eine eigene Geschichte. Unmittelbar neben dem Atltantic lagen die Weinstuben Bardinet in der Knochenhauerstraße 4/5. Deren Eigentümerin, eine Frau Siemer, hatte im dritten Stockwerk ihres etwas zurückspringenden Hauses eine riesige Bremer Speckflagge angebracht.

Seite 23

Es nahm dem Hitler-Bild einen Teil seiner Wirkung und verhinderte, dass es nachts von dem extra zu diesem Zweck in einem der Nachbarhäuser angebrachten Scheinwerfer voll angestrahlt wurde. Fritz hätte, sagte Hasché als Zeuge aus, auf ihn und seinen Direktor-Kollegen Georg Meyer „furchtbar geschimpft, dass sie das Heraushängen der Siemer’schen Fahne nicht verhindert hätten.“[84] Auf das Geheiß von Fritz suchte Meyer mehrfach vergeblich die Bardinet-Weinstube auf, um die Abnahme der Fahne zu fordern. „Schließlich ließ Fritz (…) die SS-Standarte anrufen, dass sie sein Hitler-Bild schütze und die ihm lästige Fahne Siemers zwangsweise entferne.“[85] Was dann geschah, schilderte Frau Siemer in ihrer schriftlichen Aussage: „Am Abend kamen mehrere bewaffnete SS-Leute, geführt von (…) SS-Obersturmführer Piorkowski (…) Die SS-Leute stürzten in meine Wohnung und holten die Flagge selbst ein. Sie zerbrachen mir hierbei noch eine Marmortischplatte. Der Sieg wurde anschließend im Café Atlantic gefeiert.“[86] Fritz erklärte dazu, dass er mit dem Foto nichts zu tun gehabt hätte und dass dies Sache der Direktoren gewesen wäre. In Wirklichkeit hatte sich Fritz „die Ausschmückung der Betriebe selbst vorbehalten und er ließ sich darin auch nicht dreinreden.“ Das war die Aussage des zuverlässigen Zeugen Paul Wittig, des langjährigen Buchhalters der Emil-Fritz-Betriebe. Auf die Frage, wer das Hitlerbild seinerzeit angebracht hätte, erklärte Wittig, seines Wissens trug Fritz die Verantwortung über die Anbringung des Bildes am Haus Atlantic selbst.“[87]

Eintritt in die NSDAP 1937/ Vertreter der Fachschaft Artistik in der DAF

In der Begründung des Krause-Untersuchungsausschusses für Fritz‘ politische Entlastung war eine Person ausdrücklich mit Namen genannt worden, weil sie angeblich „die Festung vier Jahre lang vergeblich berannt“ hätte. Es war Staatsrat Gerhard von Hagel.[87] Er war Leiter der Bremer DAF-Organisation Hago (Dachorganisation der Nationalsozialistischen Handwerks-, Handels- und Gewerbeorganisationen).

[84] Eidesstattliche Erklärung von Hasché im Spruchkammerverfahren Georg Meyer vom 23. Juli 1946

Entnazifizierungsakte Georg Meyer StAB 4,66-I.-7308.

[85] A.a.O. In einer schriftlichen Aussage im Spruchkammerverfahren gegen Fritz vom 17. 1. 1948 wiederholte er diese Aussage: Fritz „alarmierte die SS-Standarte, um von dieser die bremische Fahne herunterholen zu lassen.“

[86] Schriftliche Aussage Siemer vor dem öffentlichen Kläger im Spruchkammerverfahren gegen Fritz vom 27. Januar 1948. Dok fK3.

[87] „D und E Report“ vom 6. April 1948.

[88] Feststellungsergebnis. .a.a.O.

Seite 24

Die Hago war aus dem „NS Kampfbund für den gewerblichen Mittelstand“ hervorgegangen, an dessen Spitze von Hagel gestanden hatte. Im August 1933 war sie in die Hago überführt worden, 1935 dann in die DAF (Deutsche Arbeitsfront). [89] Zur Rolle des von Hagel gab es in einem späteren Verfahren eine erweiterte Aussage von Fritz: „Bald nach der Machtübernahme hatte ich dauernd unter dem starken Druck der DAF[90] und KdF[91] zu leiden. Man versuchte mit allen Mitteln, mir die Betriebe abspenstig zu machen. (…)Staatsrat von Hagel gab sich alle Mühe, mein Geschäft schließen zu lassen.Offen wurde mit einem Boykott meiner Betriebe gedroht. Nicht nur mit dem Boykott, sondern man hat mir auch ganz deutlich gesagt, man werde gegebenenfalls nicht davor zurückschrecken, den Betrieb zu demolieren. (…) In Wirklichkeit habe ich seit der Machtübernahme einen erbitterten Kleinkrieg gegen das aufkommende Bonzentum und deren ungeheuerliche Forderungen geführt.“ [92]

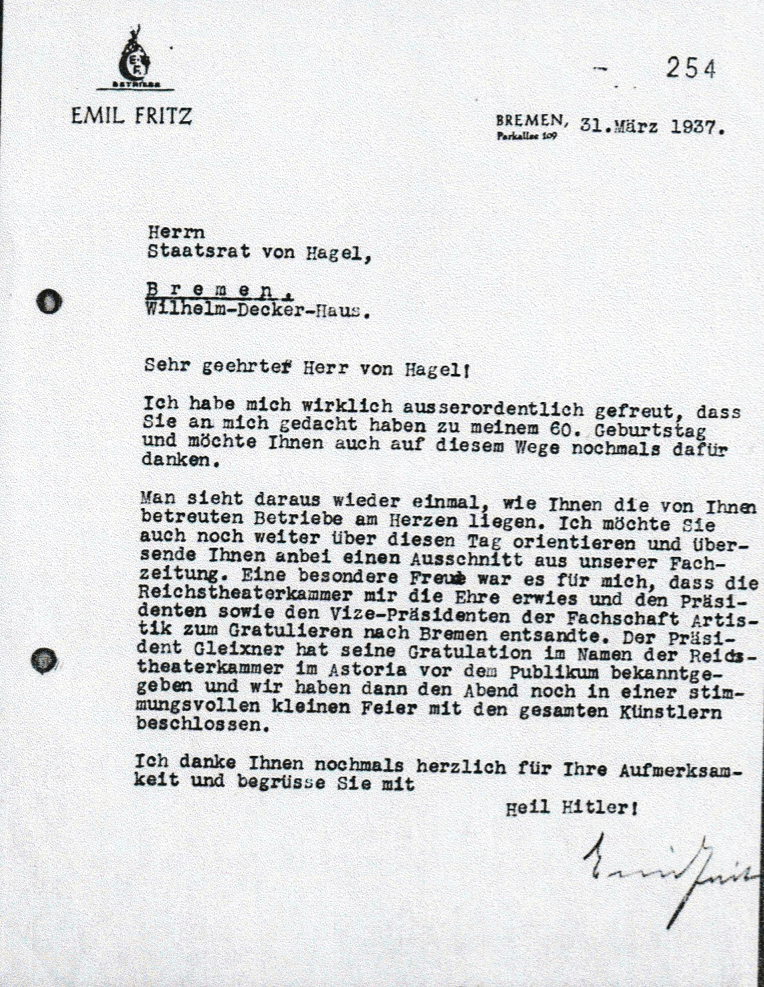

Nach der Aussage von Hasché hatte Fritz dagegen gleich nach der Machtübertragung den Kontakt zur NSDAP gesucht, „insbesondere mit dem damaligen Staatsrat von Hagel als dem Leiter der NS-Hago.“[93] Fritz hatte bis 1933 dem „Internationalen Varieté-Theater und Zirkus-Direktor-Verband e.V. Berlin“ angehört, dessen Präsidium mit dem Juden Jules Marx an der Spitze, umgehend aufgelöst und durch Mitglieder der NSDAP ersetzt wurde und der im Rahmen der kulturellen Gleichschaltung 1934 aufgelöst und als „Fachschaft Artistik“ in die Reichskulturkammer überführt worden war. 1937 wurde er Vertreter der Bremer „Fachschaft Artistik“ in der DAF[94] und akzeptierte damit das Auftrittsverbot für jüdische Künstler in seinen Betrieben, eine Voraussetzung für die Aufnahme in die DAF. Im gleichen Jahr trat er in die NSDAP ein. Das eine wird ohne das andere nicht möglich gewesen sein. Der enge zeitliche Zusammenhang der beiden Ereignisse ist unübersehbar in einem Brief, den Fritz sechs Tage nach seinem sechzigsten Geburtstag am 25. März 1937 an Gerhard von Hagel geschrieben hatte. Form und Inhalt des Briefes lassen darauf schließen, dass seine NSDAP-Mitgliedschaft vorher erfolgt war oder dass er zumindest die Absicht dafür erklärt hatte. (Auszug) „Sehr geehrter Herr von Hagel! Ich habe mich wirklich außerordentlich gefreut, dass Sie an mich gedacht haben zu meinem 60. Geburtstag.

[89] wikipedia.org/wiki/ Stichwort: Nationalsozialistischer_Kampfbund_für_den_gewerblichen_Mittelstand.

[90] „Die Deutsche Arbeitsfront“ (DAF): Nachfolgeorganisation der der zerschlagenen Gewerkschaften, deren Vermögen sie übernommen hatte. Sie war der Einheitsverband von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.1934 wurde sie der NSDAP angeschlossen. Reichsleiter und „Führer“ war Robert Ley.

[91] „KdF – Kraft durch Freude“. Unterorganisation der Deutschen Arbeitsfront DAF. Organisierte Freizeitvergnügen für Arbeiter und Angestellte mit bunten Abenden und Konzerten zu niedrigen Eintrittspreisen. Am erfolgreichsten waren die Kreuzfahrten. Größter Reiseveranstalter von 1933 bis 1939.

[92] Aussage vor dem öffentlichen Kläger im Spruchkammerverfahren am 23. Dezember 1947. Dok Nr. 12.

[93] Im Spruchkammerverfahren gegen Fritz am 17. Januar 1948. Dok K3.

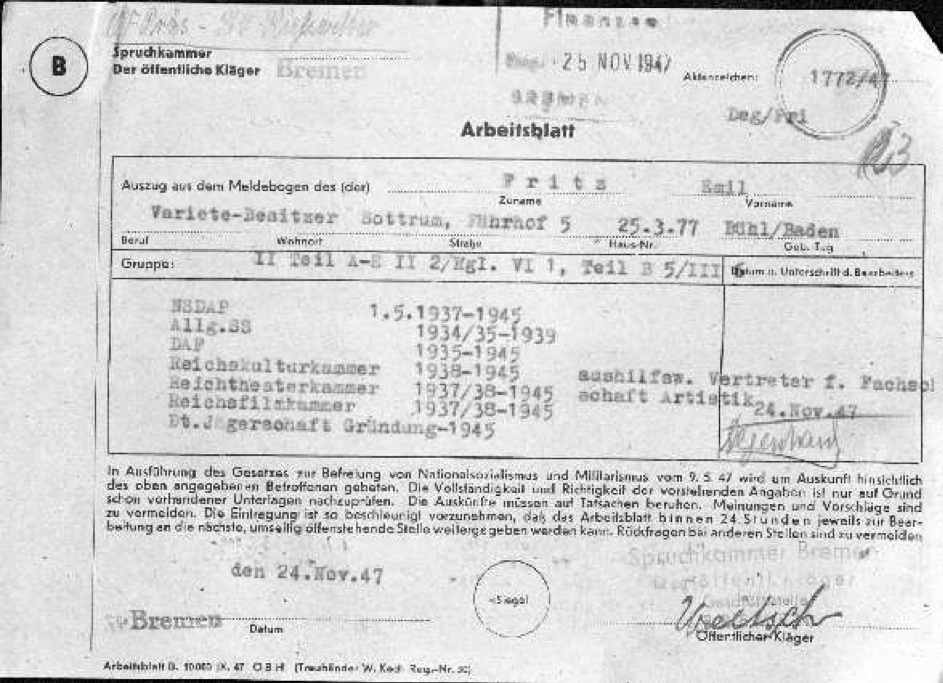

[94] Eigene Angabe im Meldebogen vom 3. Juli 1947. Dok Nr. 1.

Seite 25

(…) Man sieht daraus wieder einmal, wie Ihnen die von Ihnen betreuten Betriebe am Herzen liegen. (…) Eine besondere Freude war es für mich, dass die Reichstheaterkammer mir die Ehre erwies und den Präsidenten und den Vize-Präsidenten der Fachschaft Artisten zum Gratulieren nach Bremen entsandte. Der Präsident Gleixner hat seine Gratulation im Namen der Reichstheaterkammer im Astoria vor dem Publikum bekanntgegeben[95] und wir haben dann den Abend noch in einer stimmungsvollen kleinen Feier mit den gesamten Künstlern beschlossen. Ich danke Ihnen nochmals herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und grüße Sie mit Heil Hitler!“[96]

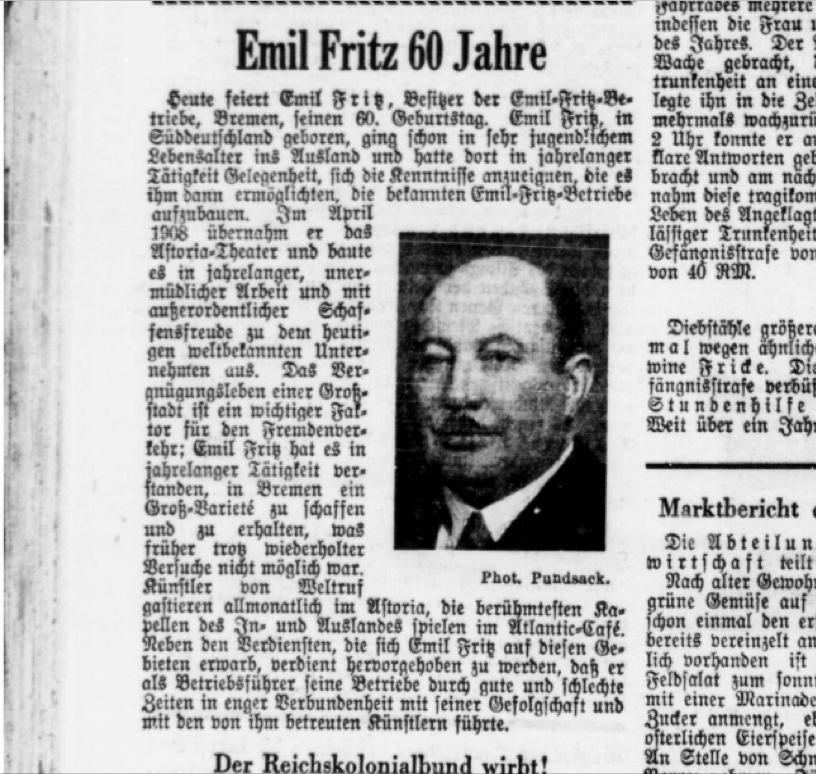

Am 25. März 1937 beglückwünschten ihn die nationalsozialistische Bremer Zeitung und die Bremer Nachrichten“ zu seinem 60. Geburtstag. Die Bremer Nachriten hoben hervor, „dass erals verantwortungsbewusster Betriebsführer seine Betriebe durch gute und schlechte Zeiten in enger Verbundenheit mit seiner Gefolgschaft und mit den von ihm betreuten Künstlern führte.“ Der Artikel in der Bremer Zeitung war von ähnlicher Aufmachung und Inhalt.

[95] Reichspropagandaminister Goebbels‘ hatte die Aufsicht über die Reichstheaterkammer, die ab 1936 in sieben Bereiche untergliedert war, in Rechts- und Nachrichtenfragen, Organisation, Opernreferat, Fachschaft Bühne, Fachschaft Artistik, Fachschaft Tanz und Fachschaft Schausteller. Die Fachschaft Artistik unter der Leitung von Albert Peter Leixner war wiederum in 6 Referate unterteilt. Referat 1 war zuständig für Betriebsführer und Direktoren. „Vize-Präsident“ war ein gewisser Hans Bauer. Vgl. wikipedia.org/wiki/Reichstheaterkammer

[96] Brief vom 31. März 1937 an Gerhard von Hagel. Dok 254.

Seite 26

In einem zweiten Schreiben von Fritz an die DAF vom 28. April 1941 kam „die nationalsozialistische Betätigung des Antragstellers am klarsten“ zum Ausdruck, urteilte der Vorstellungsausschuss IV.[97] Hier berief sich Fritz ausdrücklich auf seine Funktion als Vertreter der Fachschaft Artistik. Dieser Brief widerlegte seine Aussage im ersten Meldebogen, dass er schon 1938 wieder „abgesetzt“ worden wäre.[98]

In diesem Schreiben beklagte er, dass er wieder nicht zu den ausgezeichneten Betrieben gehörte.[99]

[97] Appeal not approved vom 19. August 1946, a.a.O. Auch die Ermittler des „D und E Reports“ vom 7. April 1948 kamen zu diesem Ergebnis. Vgl. Kapitel III „Das Entnazifizierungsverfahren.“

[98] Vgl. „Appeal not approved“ vom 19. August 1946, Punkt 4. Dok 83.

[99] Es befindet sich nicht mehr in der Entnazifizierungsakte, stand aber den Ermittlern Hölscher und Zalga für ihren „D und E Report“ vom April 1948 noch zur Verfügung.

Seite 27

Dabei ging es um die Auszeichnung von DAF-Betrieben mit der „Goldenen Fahne“, die nur „nationalsozialistische Musterbetriebe“ führen durften.[100]

Dass die NSDAP-Freizeitorganisation (Kraft durch Freude) regelmäßig sonntags Veranstaltungen im Astoria durchführen konnte, dürfte in diesem Zusammenhang gestanden haben. Sie warfen wegen der vorgegebenen niedrigen Eintrittspreise keinen nennenswerten Gewinn ab.[101] Vom wirtschaftlichen Blickpunkt her war das kein Problem, denn über einen Mangel an Einnahmen hatte Fritz sich in den dreißiger Jahren nicht zu beklagen, im Gegenteil. Sie steigerten sich ununterbrochen von 1935 bis ins fünfte Kriegsjahr 1943 erheblich.[102]

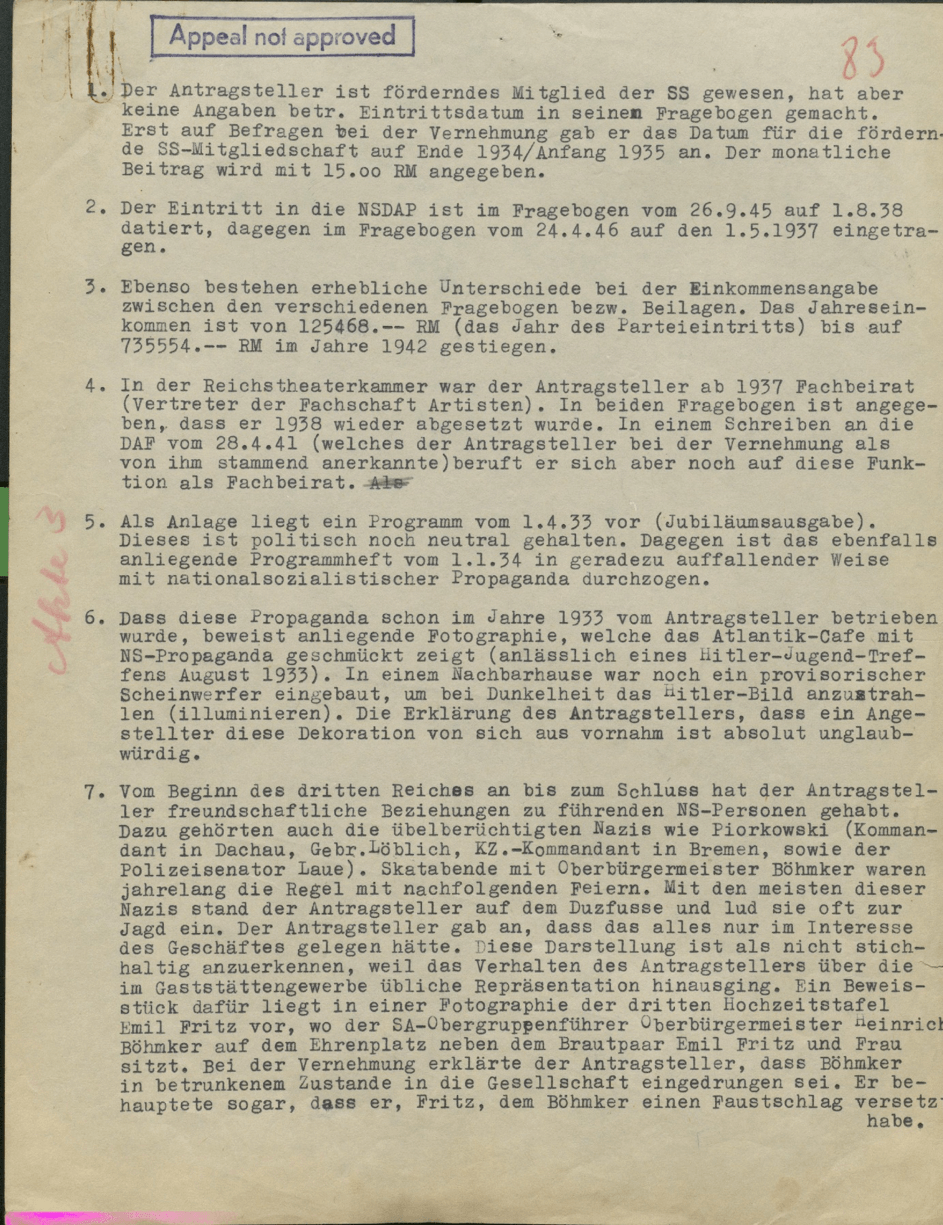

Der Vorstellungsausschuss IV kam zu folgendem Ergebnis: „Vom Beginn des dritten Reiches an bis zum Schluss hat der Antragsteller freundschaftliche Beziehungen zu führenden NS-Personen gehabt. Dazu gehörten auch die übelberüchtigten Nazis wie Piorkowski (später Kommandant in Dachau)[103], Löblich, KZ- Kommandant in Bremen[104] sowie der Polizeipräsident Laue. Skatabende mit Oberbürgermeister Böhmcker waren jahrelang die Regel mit nachfolgenden Feiern. Mit den meisten dieser Nazis stand der Antragsteller auf dem Duzfuße und lud sie oft zur Jagd ein.“[105]

[100] Seit 1936 wurden von der Deutschen Arbeitsfront (DAF) jährlich Wettbewerbe um die „Bestgestaltung“ der Arbeitsplätze veranstaltet, der so genannte „Leistungskampf der deutschen Betriebe“. Die Betriebe, die beim Wettbewerb auf Reichsebene am erfolgreichsten waren, erhielten jeweils am 1. Mai von Hitler die Auszeichnung „nationalsozialistischer Musterbetrieb“ und durften die Goldene Fahne der DAF führen. Die Fahne war eine Hakenkreuzfahne, der weiße Kreis war mit einem goldenen Zahnrad umrahmt.“ Wolfgang Benz, Hermann Graml, Hermann Weiß (Hrsg.), Enzyklopädie des Nationalsozialismus Stuttgart 1998, S. 567

[101] Aussage des Buchhalters Paul Wittig am 28. November 1945. Dok 133.

[102] Vgl. das Kapitel über die Finanzierungsprobleme beim Wiederaufbau des Astoria.

[103] Alexander Piorkowski, *11. Oktober 1904 in Bremen; seit 1929 SA-Mann, ab 1933 SS-Standartenführer in Bremen; ab 1938 im Konzentrationslager Dachau tätig, seit 1942 dort Lagerkommandant; von einem amerikanischen Militärgericht zum Tode verurteilt und am 22. Oktober 1948 gehängt. https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Piorkowski.

[104] Otto Löblich, seit 1929 SA-Führer in Bremen, nahm an Saalschlachten teil. 1933 wurde ein Verfahren gegen ihn wegen der Erschießung des Reichsbannermannes Lücke niedergeschlagen, weil die Tat angeblich im nationalen Interesse begangen worden wäre. Er galt als „der Prototyp des harten, gewalttätigen SS-Führers; seit April 1933 war er SS-Sturmbannhauptführer. Im März 1933 wurde er Führer der Bremer Hilfspolizei und damit Leiter des Konzentrationslagers Mißler. Er wurde als SS-Führer abgesetzt, u.a. weil er „nach den Jahren des Kampfes“ nun den großen Mann spielte und weil „eine mangelnde Selbstdisziplin gegenüber dem Alkohol“ zeigte. Schwarzwälder, Herbert, Geschichte der Freien Hansestadt Bremen IV, Bremen in der NS-Zeit (33-1945), Erw. und verb. Aufl. 1995, S. 152/153. (1951 wurde ein Verfahren gegen ihn niedergeschlagen, weil die Tat verjährt war.)

[105] Appel not approved vom 19. August 1946. StAB, a.a.O., Dok 83. Eine Falschaussage zum Thema Treibjagd findet sich am 4. November 1946 in der „Eidesstattlichen Erklärung“ von Toni Paßmann. Sie gab an, dass Fritz „in den Jahren, in denen Böhmcker Bürgermeister in Bremen war, nur ein einziges Mal an einer von Böhmcker veranstalteten Treibjagd teilgenommen (hat).“ Böhmcker hat nie eine eigene Jagd besessen. Es war Fritz, der nach Sottrum einlud. „In den nachfolgenden Jahren hat Herr Fritz regelmäßig Einladungen zu den von Böhmcker veranstalteten Treibjagden erhalten. Ich habe alle diese Einladungen abschlägig beantwortet und Herrn Fritz mit den verschiedensten Krankheiten, die in Wirklichkeit nicht bestanden, entschuldigt. Herr Fritz hatte mir dem Sinne nach erklärt, dass er an keiner Treibjagd, die dieser Nazihäuptling veranstaltete, teilnehmen wolle. Er wolle mit dem System und seinen Hintermännern nichts zu tun haben.“ Dok 144, Anlage 3.

Seite 28

Freundschaft mit Bürgermeister Heinrich Böhmcker

Auch das zweite aussagekräftige Foto hatte dem Untersuchungsausschuss Krause wahrscheinlich nicht vorgelegen. Es zeigt die private Hochzeitsfeier von Emil Fritz im Oktober 1941in seiner Villa in der Legion-Condor-Straße 109 (heute Parkallee).[106] Zur Rechten der Braut sitzt als Ehrgengast der Regierende Bürgermeister Heinrich Böhmcker, festlich gekleidet. Zwei weitere Ehrengäste aus der ersten Riege Bremer Prominenz haben sich hinter dem Bürgermeister aufgestellt. Es sind Franz Stapelfeldt, Generaldirektor der DeSchimag/ AG Weser (Deutsche Schiff- und Maschinenbau Aktiengesellschaft), Vizepräses der Handelskammer, Wehrwirtschaftsführer, eine kaufmännische Größe der Stadt und Friedrich Deiters, Eigentümer der Norddeutschen Spinn- und Webstoff-Handelsgesellschaft, Mitglied der Jagdgesellschaft von Fritz in Sottrum, beide unmittelbare Nachbarn in der Parkallee. Das Geschirr ist noch unberührt. Die Stimmung scheint in Erwartung eines guten Essens entspannt und fröhlich, wie man an den Gesichtern der Brautleute und der übrigen Gäste sehen kann.

[106] Wer das Foto dem Ausschuss übergeben hat, erschließt sich nicht aus der Akte. Es scheint einem Fotoalbum entnommen worden zu sein. Auf jeden Fall war es ein Teilnehmer der Feier.

Seite 29

Eine Reihe von glaubwürdigen Zeugen bestätigte, dass die Hochzeitsfeier ohne besondere Vorkommnisse verlaufen wäre. Allen voran der Kaufmann Ferdinand Ahrens, einer der beiden Trauzeugen und Amandus Völk, der letzte Geschäftsführer der Emil-Fritz-Betriebe.[107] Auch Hermann Z., Kellner in den Emil-Fritz-Betrieben von 1931 bis 1943, der die Gäste während der ganzen Feier bedient hatte, bestätigte, dass Böhmcker kurz vor dem Essen gekommen wäre, an der Mittagstafel eine Ansprache gehalten hätte und bis zum Ende der Feier geblieben wäre, wobei er sich nicht auffällig benommen hätte. Die Feier wäre bis zum Schluss um 17 Uhr in ruhigen Bahnen verlaufen.[108] Die Hochzeitsfeier war einer von 14 Gründen, die den Untersuchungsausschuss dazu bewogen, den Antrag von Fritz abzulehnen.

Fritz war nicht bereit, diese unleugbaren Tatsachen zuzugeben. Er legte dem Untersuchungsausschuss seine eigene Geschichte vor: Böhmcker wäre „in betrunkenem Zustand in die Gesellschaft eingedrungen“ und er habe ihm deshalb „einen Faustschlag versetzt.“[109] Im Verlauf der weiteren Verfahren präsentierte Fritz noch zwei andere Versionen. In seinem Widerspruchs-Schreiben an die Militärregierung vom 4. November 1946 schrieb er: „Der frühere Bürgermeister Böhmcker ist zu meiner Hochzeit nicht eingeladen worden. Er hatte von irgendjemand gehört, dass ich Hochzeit hätte und ist dann, nachdem das Essen schon vorbei war und ich mit meiner Frau bereits die Vorbereitungen zur Abreise traf, unangemeldet in die Gesellschaft hineingeplatzt. Ich war darüber außerordentlich empört, konnte aber den Bürgermeister unserer Stadt nicht von meinem Tische weisen, weil ich mir damit das Todesurteil selbst gesprochen hätte.“ Ob Fritz diese Münchhausiade – und weitere – als solche empfunden oder sie selbst geglaubt hat, lässt sich nicht ohne weiteres sagen. Aber die Tatsache, dass er sich nicht mehr daran erinnerte, was er noch vor drei Monaten ausgesagt hatte und dass es ihm das offensichtlich gleichgültig war, lässt eher darauf schließen, dass er frei fabulierte. In dieser Aussage hieß es weiter: „Der anwesende Fotograf hat dann auch noch eine Aufnahme gemacht. Ich habe etwa ½ Stunde später die Festlichkeit zusammen mit meiner Frau verlassen. Kurze Zeit darauf hat sich der frühere Bürgermeister Böhmcker im Astoria so unmöglich benommen, dass ich ihn des Lokals verweisen musste. Böhmcker wurde tätlich gegen mich. Ich habe zurückgeschlagen. Er hat dann mein Lokal verlassen und ist niemals wieder in meinem Lokal als Gast erschienen.“ [110]

[107] „Appeal not approved“ – Begründung vom 19.August 1946. Dok 83

[108] Vernehmung am 13. August 1946.

[109] Aussage vor dem Untersuchungsausschuss, zitiert aus der Begründung „Appeal not approved“. a.a.O.

[110] Schreiben an die Militärregierung – Review board branch. Dok 22.

Seite 30

Damit hatte er angeblich schon zum zweiten Mal sein Todesurteil gesprochen. Die dritte Variante der Geschichte, aufgenommen in eine eidesstattliche Erklärung von Sekretärin Toni Paßmann lautete: „Als das Essen schon vorbei war und Herr Fritz mit seiner Frau für die Hochzeitsreise zum Aufbruch rüstete, erschien plötzlich und unangemeldet der frühere Bürgermeister Böhmcker mit zwei oder drei Herren seines Gefolges. Er kam herein und sagte etwa dem Sinne nach: Ich komme gerade von einer Tagung und habe gehört, Fritz heiratet heute; da gibt es doch hier sicherlich was zu saufen! Die Festteilnehmer nahmen an der stehen gebliebenen Festtafel nochmals Platz. Herrn Böhmcker wurde noch etwas serviert. (…) Etwa eine halbe Stunde später verließ Herr Fritz mit seiner Frau das Fest. Er sagte zu mir: „Lass‘ den Bömcker man alleine saufen!“ Ich bin dann auch fortgegangen und habe mir am nächsten Tage von der Tochter von Herrn Fritz erzählen lassen (sic! – d.Verf), dass Böhmcker sich derartig betragen habe, dass die Festteilnehmer ihn hinausbefördert hätten.“[111] Damit nicht genug, erfand Fritz am 18. Dezember in seiner Aussage vor der Spruchkammer Lindau eine vierte Fassung, die dann als Entlastung in das Urteil aufgenommen wurde. [112] Dass Fritz sich mit allen Mitteln von dem Verdacht befreien wollte, je mit Böhmcker auf gutem Fuß gestanden zu haben, hatte gute Gründe. Johann Heinrich Böhmcker, der „Latten-Heini“, SA-Mann der ersten Stunde, seit dem 16. April 1937 Regierender Bürgermeister Bremens, hatte den Spitznamen von seinen brutalen Einsätzen bei Saalschlachten in der „Kampfzeit“.[113] Man wusste in Bremen, wes Geistes Kind er war.[114] Seine Rede, die er nach der Bremer Pogromnacht vom 9. Auf den 10. November 1938 im „Casino“ gehalten hatte und die in langen Auszügen in den Bremer Nachrichten veröffentlicht worden war, ist bis heute ein Schandfleck in der Geschichte der Stadt.[115] Böhmcker war am 16. Juni 1944 während einer Bahnfahrt gestorben. Die Partei hatte ihn mit einem Festakt in der oberen Rathaushalle geehrt.[116] Offensichtlich verleitete der Tod des Bürgermeisters Fritz zu seinen erfundenen Geschichten.

[111] Eidesstattliche Erklärung vom 4. November 1946. Dok 144, Anl. 3.

[112] Vernehmung am 18. Dezember 1947 in eigener Sache. Zwei Unterschriften, darunter Lindau. Dok 8. Das Urteil wird unten erörtert.

[113] Vgl. Inge Marßolek, René Ott, Bremen im 3. Reich. Anpassung – Widerstand -Verfolgung, Bremen 1986, S.131 und Herbert Schwarzwälder, Bremische Biographie 1912-1962, hrsg. Von der Historischen Gesellschaft zu Bremen und dem Staatsarchiv Bremen, bearbeitet von Wilhelm Lührs, Bremen 1969, S.57/58.

[114] Als Regierungspräsident im Freistaat Oldenburg hatte er kurz nach der Machtergreifung auf eigene Faust das KZ-ähnliche „Schutzhaftlager“ Eutin (später Ahrensbök) eingerichtet, aus dem sich vermögende Häftlinge freikaufen konnten.

[115] Dass sein Telefonanruf im SA-Hauptquartier in der Hollerallee in Bremen der unmittelbare Auslöser für das Pogrom in Bremen war, war damals in der Stadt nicht bekannt.

[116] Vgl. Herbert Schwarzwälder, Bremische Biographie 1912 – 1962, hrsg. Von der Historischen Gesellschaft zu Bremen und dem Staatsarchiv Bremen in Verbindung mit Fritz Peters und Karl H. Schwebel, bearbeitet von Wilhelm Lührs. Bremen 1969, S.58.

Seite 31

Aber die Spatzen pfiffen es von den Dächern, wie eng verbunden er mit dem Bürgermeister war. Es fehlte in den Vorstellungsverfahren nicht an glaubwürdigen Zeugen, die das bestätigten. Allen voran Buchhalter Paul Wittig, der Fritz im November 1945 bescheinigt hatte, dass die hohen Einnahmen in der nationalsozialistischen Zeit nicht im Zusammenhang mit irgendwelchen Verbindungen zu staatlichen oder Parteistellen entstanden waren. Als Zeuge von den Ermittlern als zurückhaltend beschrieben, sagte er im April 1948 aus, dass „alle Größen der Partei bei Fritz verkehrten“. NSDAP-Kreisleiter Blanke und Bürgermeister Böhmcker hätten „zu den intimsten Freunden“ von Fritz gehört. Sie wären häufig in Sottrum gewesen, wo sie „mit Fritz auf Jagd fuhren.“[117] Das bestätigte Frau „Siemer Wwe.“, Inhaberin der benachbarten Weinstuben Bardinet : Fritz wäre mit Böhmcker „sehr verwachsen gewesen“ und hätte besonders „mit den Nazigrößen“ verkehrt und „posiert“.[118] Auch der ehemalige Direktor Georg Meyer bestätigte diese Angaben in zwei Aussagen. „Emil Fritz war ein persönlicher Freund des verstorbenen Bürgermeisters Böhmcker. Trotzdem es allgemein bekannt war, dass gerade Böhmcker in Bremen die Judenpogrome veranlasst hat, wurde er von Fritz ständig zur Jagd eingeladen.“ Fritz hätte sich „wiederholt gebrüstet, der NSDAP anzugehören und Leiter der Fachschaft Artistik zu sein.“ [119] „Ins Astoria zog Herr Fritz in der Folgezeit die Nazis hinein, insbesondere solche, von denen er sich Vorteile versprach, wie den SS-Führer Löblich. Dieser terrorisierte recht oft die Gäste des Astoria, ohne dass Herr Fritz ihm Einhalt gebot.“ [120]

Exkurs: Ein unschöner Vorfall im Astoria

Auf Vorladung erschien am 20. Juli 1946 der Zeuge Otto Lütkens vor dem Untersuchungsausschuss IV und machte Aussage über einen Besuch im Astoria im März 1940:[121] „Ich saß in Gesellschaft meiner Freunde, Herrn Will S. und Herrn Dr. jur Fritz W, nach einem gemütlichen Abend nachts um 12 bi 1 Uhr im Astoria, wo wir den bereits angefangenen Abend eigentlich beenden wollten. In dieser gemütlichen Stimmung wurden wir durch das Erscheinen einer leicht beschwipsten Gesellschaft aufmerksam, weil sich unter ihnen ein Amtswalter in brauner Uniform befand.[122]

[117] „D und E Report“ der Ermittler Hölscher und Zalga vom 6./ 7. April 1948.

[118] A.a.O. Dass diese Zeugen hierzu erst im April 1948 noch einmal befragt wurden, lag an den

Versäumnissen der vorangehenden Untersuchungsausschüsse.

[119] Eidesstattliche schriftliche Aussage vom 29. März 1946 – Schreiben an den Untersuchungsausschuss IV. Er

fuhr fort: „Im Vorraum seines Privatbüros hing über dem Kamin ein Paradebild der SS-Leibstandarte. (…) Er

hat mir beim Empfang des U-Boot-Kapitäns Hardegen in Bremen im Jahr 1944 erklärt, dass er diesen

Empfang mit 5000 RM finanziert habe.“

[120] Schreiben vom 17. Januar 1948 an den öffentlichen Kläger für das Spruchkammer-Verfahren, Dok K3.

[121] Dok 87.

[122] Amtswalter waren Amtsträger der NSDAP. Sie waren zuständig für die politische Überwachung, propagandistische Ausrichtung und weltanschauliche Schulung der Teile der Bevölkerung, die in der NSDAP organisiert war. Sie bildeten das „Korps der Politischen Leiter“, das zum Zweck der politischen Gleichschaltung eingesetzt wurde, nach militärischem Vorbild uniformiert und in Dienstränge eingeteilt. Sie waren auch Spitzel der NSDAP und überwachten die Bevölkerung, indem sie Karteikarten über die Bewohner ihres „Betreuungsgebietes“ anlegten. Wegen ihrer braunen Uniform wurden sie im Volksmund „Goldfasane“ genannt. 1937 umfasste die Gruppe 700.000 Personen. Wikipedia Stichwort „Politische Leiter“.

Seite 32

Die Leute setzten sich uns gegenüber an einen Tisch und ich konnte mir die Bemerkung meinen Freunden gegenüber nicht versagen, dass doch Leute wie Amtswalter in Uniform, noch dazu in so später Abendstunde, ein Lokal wie das Astoria besser meiden sollten, um ihren „Volksgenossen“ ein Beispiel zu sein. (…) Es entspann sich ein kleiner Wortwechsel, wo wir dann als Akademiker, Plutokraten und dergleichen betitelt wurden, wir aber aus unserer anti-braunen Einstellung keinen Hehl machten. Der Amtswalter stand auf und wollte mich sprechen, worauf ich das ablehnte mit dem Bemerken, dass er ja morgen früh in mein Büro kommen könnte und gab ihm meine Visitenkarte.“ Der Amtswalter sagte, dass er halb dienstlich hier sei, um die in seiner Begleitung befindlichen Seeleute zu betreuen. „Er verbat sich jegliche Einmischung unsererseits, worauf ich ungefähr mit den Worten antwortete, er solle sich man schnell umziehen, dann würde er bestimmt von uns in Ruhe gelassen. Es trat dann auch wirklich Ruhe ein. Bis auf Betreiben des Amtswalters, der sehr eindrücklich auf einen der Seeleute einredete, der plötzlich aufsprang und von mir erst bemerkt wurde, wie er vor mir stand und mir im selben Augenblick einen Stuhl über den Kopf schlug. Ich brach blutüberströmt zusammen, war kurze Zeit bewusstlos und fand mich im Nebenraum wieder, wo sich der Geschäftsführer des Astoria um mich kümmerte. Der herbeigerufene Besitzer des Lokals, Emil Fritz, kam auf mich zu und machte ungefähr die Bemerkung (…): Jetzt sind Sie endlich aufgelaufen mit Ihrer Einstellung, da haben Sie ja selbst Schuld.“ Der Zeuge wurde ins Krankenhaus gebracht und erstattete Strafanzeige gegen den Schläger.[123]

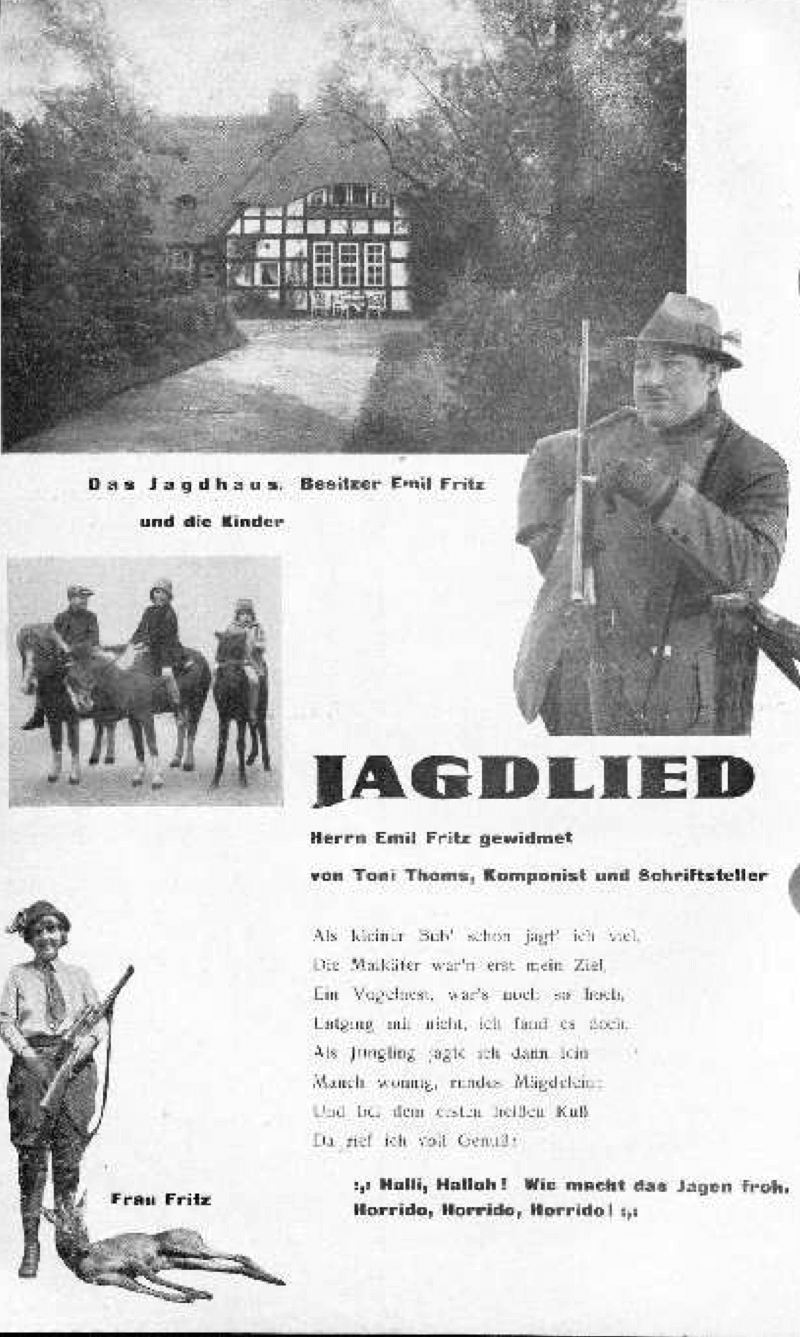

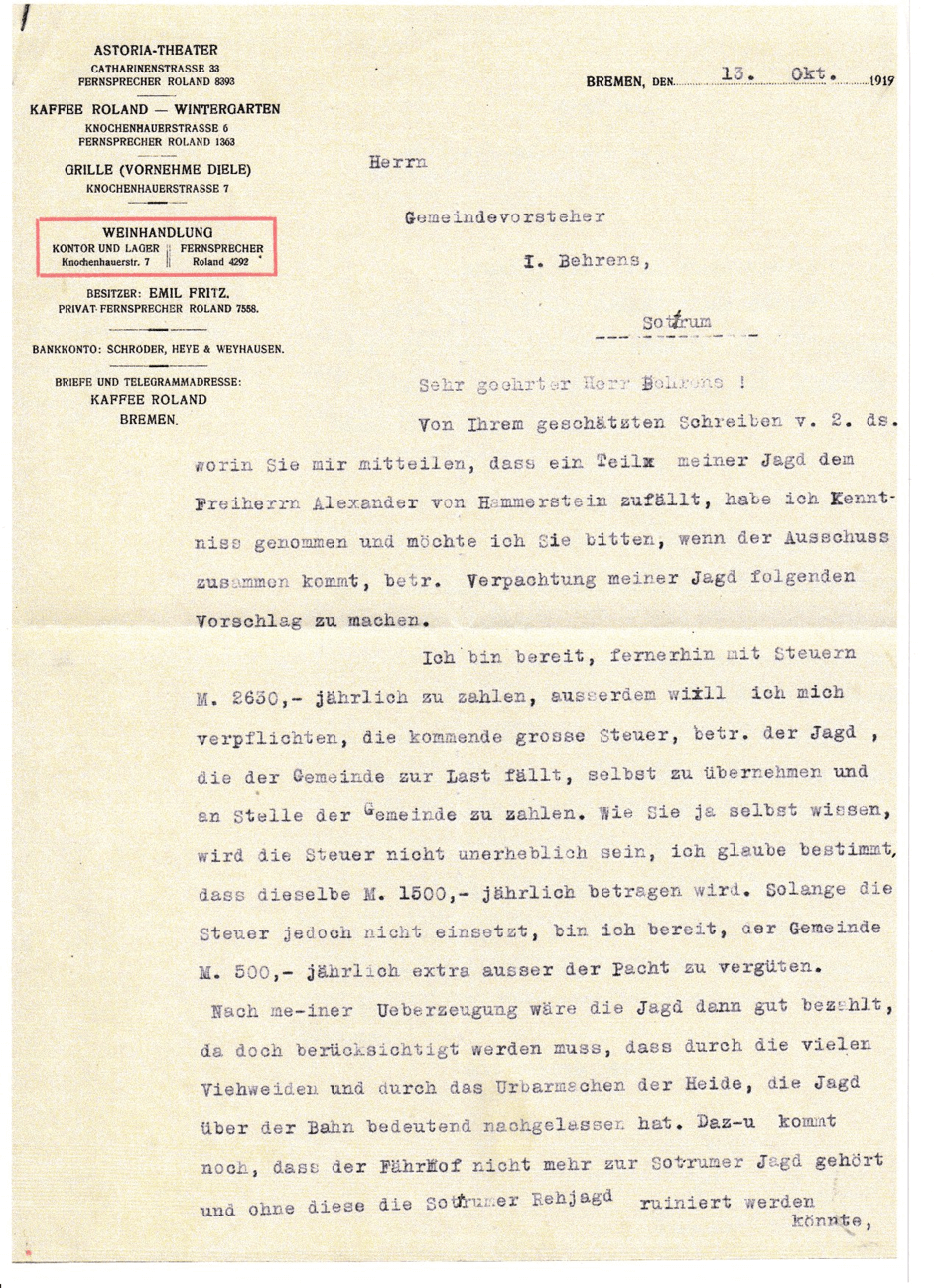

Was Fritz und Böhmcker verband, war ihre Jagdleidenschaft. Schon vor dem 1. Weltkrieg hatte Fritz eine Jagd in Sottrum/Kreis Rotenburg gepachtet. Nicht weit davon entfernt, auf dem Fährhof 5, hatte er 1919 ein Wochenend-Jagdhaus erbaut. Hierhin lud er zu Treibjagden ein, seit 1937 auch den Regierenden Bürgermeister Heinrich Böhmcker. Fritz‘ Eintritt in die NSDAP hat den engen Kontakt der beiden Männer sicher nicht unwesentlich beschleunigt. Hier begegneten sich zwei Männer, die aus dem gleichen Holz geschnitzt waren. Rigorose Naturen, denen die Ausübung von Gewalt, wenn auch in verschiedenen Ausprägungen, nicht fremd war.

[123] Der zweite Zeuge Will S. hatte diesen Vorfall schon in einer eidesstattlichen Erklärung am 1. November 1945

im Entnazifizierungsverfahren von Georg Meyer geschildert. Dort ohne Nummerierung.

Seite 33

Für Böhmcker war die Ausübung physischer Gewalt ein Begleiter seines Lebens. Bei Fritz war es die Freude an der Macht, die ihm als Alleinherrscher über 200 Menschen in seinem kleinen Imperium zur Verfügung stand. Beide Herren waren dem Alkohol nicht abgeneigt, feierten gern und spielten Karten. Sie waren vermutlich das, was man loyale Kumpel nennen kann. Herbert Schwarzwälder kommt fast ins Schwärmen, wenn er von der „anderen Seite“ des Heinrich Böhmcker erzählt: „In seinem Privatleben“, heißt es, wäre er „Juden gegenüber tolerant gewesen (…), wie er überhaupt im Grunde seines Wesens gutmütig und rücksichtsvoll war, nur nicht die Kraft besaß, den äußeren Verhältnissen und vor allem dem Alkohol gegenüber genügend Widerstand zu leisten.“[124] Allerdings, räumt Schwarzwälder ein, konnte er „in Auseinandersetzungen … sehr ausfallend sein.“ Und das galt auch für Emil Fritz. Dreimal haben war Fritz in Schilderungen erlebt, die ihn, bzw. seine unmittelbare Umgebung in angeblichen Auseinandersetzungen mit der Faust sehen. Es werden noch weitere hinzukommen.

Exkurs: Skandal im Atlantic

Auf ein entspanntes Verhältnis von Partei und Fritz deutet ein dramatischer Vorfall vom April 1941 hin, über den der Bremer Historiker Herbert Schwarzwälder in seiner Geschichte der Freien Hansestadt Bremen berichtet. Der Bremer Polizeipräsident SS-Oberführer Oberg „hatte eine sehr forsche Art, wurde aber gleich zu Beginn seiner Amtszeit im April 1941 in einen Skandal verwickelt. Im Café Atlantic in der Knochenhauer Straße, das mit einem Tanzboden und einer kleinen Kabarett-Bühne ausgestattet war, hielten sich oft „zweifelhafte Damen“ auf. Hin und wieder gab es polizeiliche Kontrollen. Im April genehmigte der Leiter der Kripo, Oberregierungsrat König, eine größere Razzia, die durch einen Kriminalkommissar durchgeführt wurde. Der neue Polizeipräsident Oberg wünschte selbst daran teilzunehmen; er riss dann die Führung des ganzen Unternehmens an sich. Zahlreiche Frauen wurden ins Polizeihaus befördert, dort einer ärztlichen Zwangsuntersuchung ausgesetzt. Viele Betroffene und ihre Angehörigen protestierten umgehend, darunter auch eine nahe Verwandte von Rudolf Heß. Staats- und Parteistellen befassten sich mit der Angelegenheit. Oberregierungsrat König wurde beurlaubt. Am 20.4.1941 traf der Chef der Reichskriminalpolizei, Artur Nebe, in Bremen ein; König und ein Kriminalkommissar wurden nach Berlin transportiert und dort verhört, beide aus Bremen versetzt. Polizeipräsident Oberg wurde ebenfalls abgesetzt.“ [125]

Dem Atlantic-Café hat es nicht geschadet.

[124] Herbert Schwarzwälder, Bremische Biographie, a.a.O., S.58.

[125] Herbert Schwarzwälder. Geschichte der Freien Hansestadt Bremen IV, a.a.O. S. 398/399. Wie in seinem ganzen Werk, finden sich bei Schwarzwälder keine Quellenangaben. Carl Oberg wurde zuerst nach Schwerin, dann in das Generalgouvernement (Polen) versetzt, wo er verantwortlich war für die Verhaftung von Juden und polnischen Zwangsarbeitern. Im Mai 1942 wurde er als höherer SS- und Polizeiführer nach Paris versetzt, wo er an der „Endlösung der Judenfrage“ beteiligt war. Der „Schlächter von Paris“ war aktiv an der Zerstörung der Altstadt von Marseille beteiligt und an der Deportation von Hunderten von Juden und anderen Franzosen in die Vernichtungslager. In Frankreich zum Tode verurteilt, 1958 zu lebenslanger Haft, 1962 von de Gaulle begnadigt und aus französischer Haft entlassen. https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Oberg

Seite 34

Entlastende Aussagen

„Als gläubiger Katholik und auch aus innerer politischer Feindschaft (hatte ich) keinerlei Bindungen zur Partei.“ (In der Vernehmung des öffentlichen Klägers am 23. Dez. 1947 Dok „zu 12“). Fritz „stellte Zahlungen an die Partei „absolut in Abrede“, räumte aber gleichzeitig ein, „dass es sich um kleine Beträge (handelte), „an die ich mich nicht erinnere.“ (Aussage vor dem Untersuchungssauschuss IV am 9. August 1946. Dok 89) Was die Ausschmückung des Atlantic mit dem Hitler-Portrait anging, so hatte die NSDAP ihm verlangt, „dass die zur Propaganda geeignete Fläche meines Atlantic-Betriebes mit einem großen Hitler-Bild geschmückt würde. (…) Ich habe damit überhaupt nichts zu tun gehabt.“ (Widerspruchs-Schreiben an die Militärregierung Bremen 4. November 1946. Dok „zu 22“.)

Was die Programmzeitschrift vom 1.1.1934 anbetraf mit den Reden führender Nationalsozialisten, so wäre nicht er dafür verantwortlich gewesen, sondern Direktor Hasché. (Aussage in der Vernehmung vor dem öffentlichen Kläger im Spruchkammerverfahren am 29. 12.1947. Dok 9).

Die strategische Linie, die Fritz in seinem Schreiben an Bürgermeister Kaisen vom 22. Januar 1946 eingeschlagen hatte und die im ersten Vorstellungsverfahren des Untersuchungsausschusses I erfolgreich war, setzte er in einem Schreiben an den Untersuchungsausschuss IV vom 28. Mai fort und erweiterte sie mit einem Blick auf Hamburg „Trotz meines Alters, der Zerstörung meiner Betriebe und der schweren Schicksalsschläge, die mich betroffen haben, habe ich den Mut, meine Betriebe erneut aufzubauen, um den allgemeinen Wünschen der Bevölkerung, die täglich an mich herangetragen werden, nachzukommen (…) und um Bremen als neuem Einfuhrhafen Deutschlands und als Konkurrenz zu Hamburg auch auf dem Gebiete des Vergnügungslebens wieder an erste Stelle zu bringen.“[126] Das war schlau, wie sich noch herausstellen würde, denn der Bremer Senat wird sich letztlich auch wegen der Konkurrenz zu Hamburg für den Wiederaufbau des Astoria entscheiden.

[126] Brief vom 29.5.1946. Dok 29.

Seite 35

Dem Schreiben fügte Fritz am nächsten Tag eine schriftliche Ergänzung bei mit Aussagen zu seinem ehemaligen Kapellmeister Scheibner und dem letzten Direktor der Emil-Fritz-Betriebe Amandus Völk, die er beide persönlich angriff: „Die Verdächtigungen des Zeugen Scheibner kann ich als richtig nicht anerkennen. Herr Scheibner ist absolut unzuverlässig.“ „Die Aussagen von Völk sind im Wesentlichen unwahr. Völk hat sich als absolut unzuverlässig entpuppt.“[127] Völk hatte in Sachen Fritz schon Anfang 1946 „verschiedene Eingaben an den Bürgermeister gemacht“, die merkwürdigerweise Fritz sofort ausgehändigt worden waren, bzw. spurlos „verschwanden.“[128]

In den folgenden zwei Jahren entwickelte sich ein zäher Kampf. Die Emil-Fritz-Betriebe gab es im Mai 1946 schon wieder, wenn auch zunächst nur als Briefkopf, in dem die Göbenstraße 16 als Büro angegeben war.[129] Das war die Wohnung von von Toni Paßmann, der alten und neuen Sekretärin der Emil-Fritz-Betriebe.[130] An der ungewöhnlichen Schreibschrift-Type konnte man erkennen, dass nicht nur ihre Schreiben und die Briefe von Fritz, sondern auch die eidesstattlichen Erklärungen von Buchhalter Paul Wittig, dem Hausmeister Erich K. und von den dreißig Angestellten auf ihrer Maschine getippt worden waren.[131]

Sie legte dem Ausschuss am 6. März eine Liste mit 30 Unterschriften von „ausnahmslos langfristig in den Betrieben tätigen Angestellten der

[127] Schreiben an den Untersuchungsausschuss IV vom 29. 5.1945. Dok 32.

[128] Schreiben der Stadtleitung der KPD an den Untersuchungsausschuss IV vom 11. März 1946. Völk bestätigte diese Angaben in seiner Vernehmung vor den Investigatoren des“D une E Reports“ am 6. April 1948.

[129] Das geht aus einem Antwortschreiben des Präsidenten der „Internationalen Artisten-Loge Hamburg“,O’Leary, an Fritz vom 18.12.1945 hervor, der auf seinen Brief vom 10. 12. Bezug nimmt.

[130] Aus den lückenhaften Angaben im Bremer Adressbuch jener Zeit ergibt sich, dass Toni Paßmann mit Ehemann Heinrich, einem kaufmännischen Angestellten, hier von 1942 bis 1964 wohnte, wahrscheinlich schon viele Jahre vorher. Ihr Mann war Mitglied der NSDAP. Ab 1950 firmiert die Adresse Toni Paßmann unter Künstler-Agentur.

[131] Brief von Fritz an Kaisen am 22. Januar 1946. Eidesstattliche Erklärungen von Toni Paßmann am 25. November 1945, von Paul Wittig am 28. November 1945, von den dreißig ehemaligen Angestellten am 6. März 1946 und von Erich K. am 6.8.1946.

Seite 36

Emil-Fritz-Betriebe“ vor, die „an Eidesstatt“[132] erklärten, „dass die Geschäftsführung und Herr Emil Fritz im Besonderen sich um die politische Einstellung seiner Angestellten niemals bekümmert hat.“[133]

Beim Ausschuss ging nun eine große Zahl von Schreiben ein, in denen die Zeugen im Wesentlichen aussagten, dass ihnen nichts bekannt geworden war, dass Fritz politisch belastete. Darunter waren Emigranten, wie der Conférencier Rolf Romany, Personen aus Artistenverbänden wie der Hamburger O’Leary oder Firmen, deren Dienstleistungen die E.-F.-Betriebe in Anspruch genommen hatten wie der Artisten-Vermittler C. Schwarz, die Dekorationsfirma H, Borgstedt, und der Masseur F. Kienert, die Fritz aus dem persönlichen Umgang eine nichtnationalsozialistische Einstellung bestätigten. Später kam der Wein- und Spirituosenhändler F. Kayser dazu.

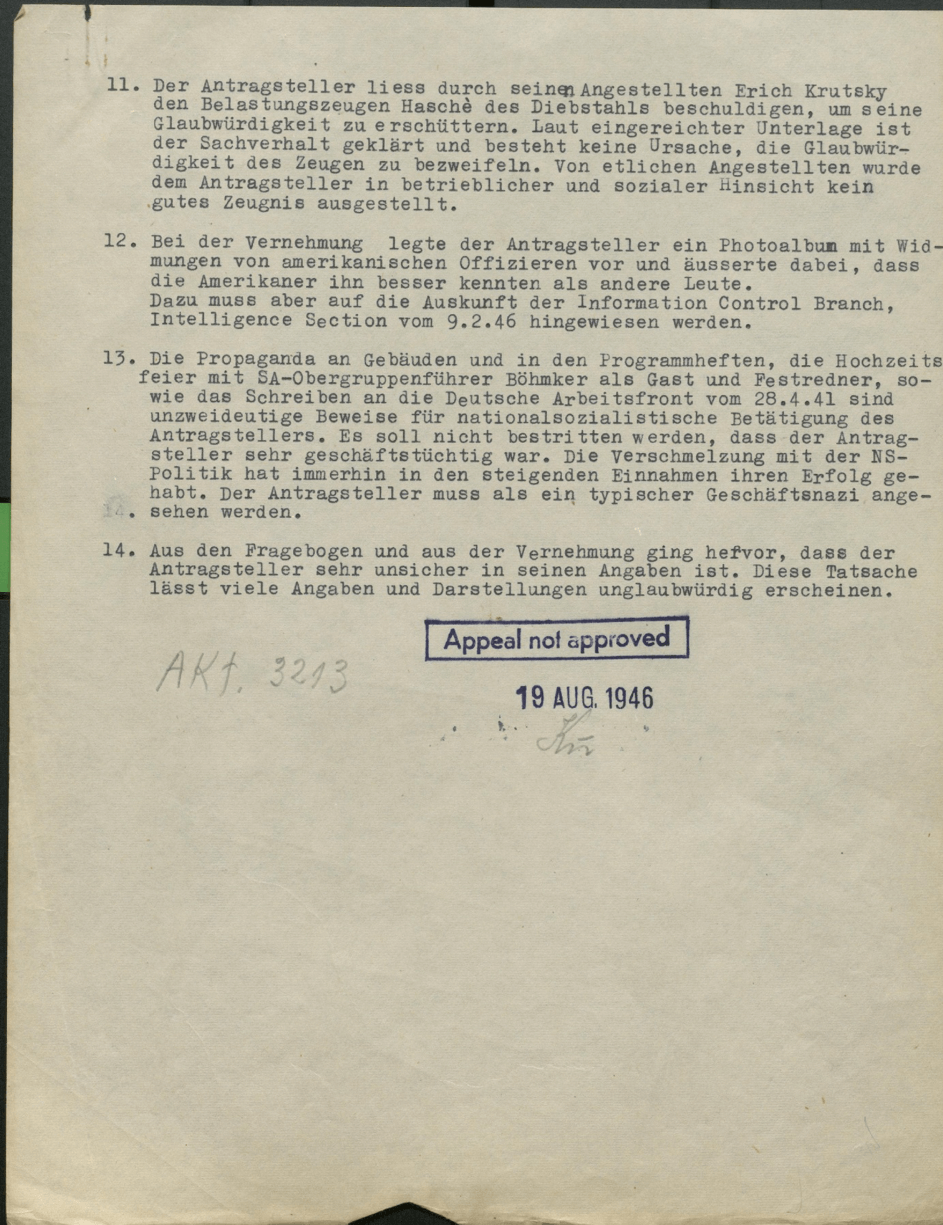

„Geschäftsnazi“ – Appeal not approved

Wie der Untersuchungsausschuss IV zusammengesetzt war, erfahren wir aus den Akten nicht. Er hatte sich fast ein halbes Jahr Zeit gelassen, bevor er den Abschlussbericht am 19. August mit der Ablehnung des Antrags abschloss: „Appeal not approved“. Er hatte zahlreiche Entlastungs-, bzw. Belastungsschreiben und Dokumente überprüft. Die zeitaufwändigste Arbeit war die Vernehmung der zahlreichen Zeugen. Aus den Akten geht nicht hervor, wie viele Sitzungen dafür nötig waren. Auf einer Liste mit 14 Punkten begründete der Ausschuss im Einzelnen, warum er den Antrag von Fritz auf Freigabe seines Vermögens und auf Erteilung der Gewerbeerlaubnis als Varieté-Direktor ablehnte.[134] Auszug: „Vom Beginn des dritten Reiches an bis zum Schluss hat der Antragsteller freundschaftliche Beziehungen zu führenden NS-Personen gehabt.“ „Die Propaganda an Gebäuden und in den Programmheften, die Hochzeitsfeier mit SA-Obergruppenführer Böhmcker als Gast und Festredner sind unzweideutige Beweise für die nationalsozialistische Betätigung des Antragstellers. Am klarsten kommt das im Schreiben an die DAF vom 28.4.41 zum Ausdruck. (…) Die große Anzahl von Entlastungsschreiben, sowie die Vernehmung von etlichen Angestellten des Antragstellers haben die zahlreichen Belastungen nicht entkräften können.

[132] Die zahlreichen „eidesstattlichen“ Erklärungen im Gesamtgeschehen der zwei Jahre sind fast nie von einem Notar legitimiert und daher von keiner besonderen rechtlichen Relevanz. Sie waren eher ein „Kampfmittel“, das von beiden Seiten benutzt wurde.

[133] Liste vom 6. März 1946. Die Namensliste ist in der Akte unvollständig. Die Zahl von 30 wird in einer dreiseitigen Auflistung aller Dokumente genannt, die bis etwa Mitte Januar 1947 Eingang in die Akte Fritz gefunden hatten. Sie zählt 197 Dokumente auf. Die Zusammenstellung selbst hat kein Datum und keine Nummerierung.

[134] „Appeal not approved.“, a.a.O.

Seite 37

Die Entlastungszeugen können nicht als völlig unbefangen angesehen werden. So sind Schreiben von Emigranten wegen der zeitlichen und räumlichen Entfernung zu bewerten, weil sie nicht aus eigenen Beobachtungen wissen können, was sich in der Zwischenzeit in Bremen ereignete. (…) Etliche Belastungszeugen wurden gar nicht mehr herangezogen.“ Viele Angaben von Fritz erschienen „unglaubwürdig.“ „Die Verschmelzung mit der NS-Politik“ hätte ihren Niederschlag „in den steigenden Einnahmen“ gehabt. „Der Antragsteller muss als ein typischer Geschäftsnazi angesehen werden.“ Zum Schluss hieß es: „Bei der Vernehmung legte der Antragsteller ein Photoalbum mit Widmungen von amerikanischen Offizieren vor und äußerte dabei, dass die Amerikaner ihn besser kennten als andere Leute.“[135] Eine unfreiwillige Pointe in Anbetracht der Tatsache, dass die Militärregierung die Ablehnung seines Antrags bestätigen wird.

[135] Der Bericht fährt fort: „Dazu muss aber auf die Auskunft der Information Control Branch, Intelligence Section vom 9.2.1946 hingewiesen werden.“ Es ist anzunehmen, dass dieser Bericht eine der Grundlagen für das Verfahren gegen ihn war.

Seite 38

Seite 39

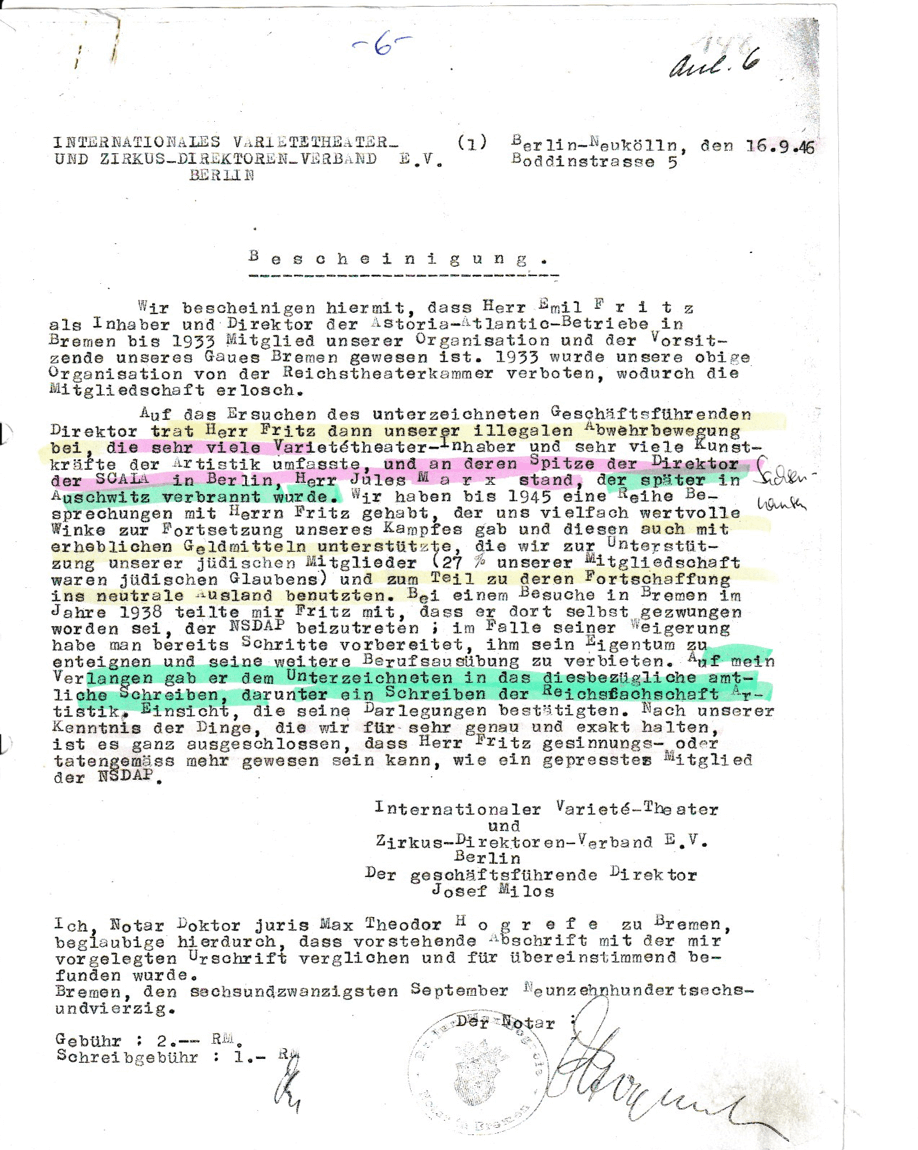

Eine tolldreiste Münchhausiade: Fritz als Widerstandskämpfer

Am 17. September 1946 hatte Fritz den Bescheid der amerikanischen Militärregierung erhalten, die den Spruch des Untersuchungsausschusses IV „appeal not approved“ bestätigte. Am 4. November stellte er einen Antrag auf Revision beim „review board branch“ der amerikanischen Militärregierung.[136] Aber während er in seinem Schreiben an Bürgermeister Kaisen vom 22. Januar 1946 noch zu Recht erwartet hatte, dass seine Mitgliedschaft in der NSDAP ohne weiteres als lediglich nominelle anerkannt würde, hatte sich die Lage zu seinen Ungunsten verändert. Seit dem 5. März 1946 galt in der amerikanischen Zone das „Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus“. Es bestimmte in Artikel 13, dass nur dem NSDAP-Mitglied politische „Entlastung“ gewährt würde, der „nach dem Maß seiner Kräfte aktiv Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft geleistet und dadurch Nachteile erlitten hatte.“ Das Gesetz galt formell zwar nicht in der „Enklave“ Bremen, aber es war nur eine Frage der Zeit, wann Bremen es auch übernehmen würde.[137] Ganz im Sinne des Artikels 13 des zukünftigen Bremer Befreiungsgesetzes legte Fritz seinem „Revisions“-Antrag ein Schriftstück bei, das beweisen sollte, dass er seit 1933 aktiv „im Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft“ gestanden hätte. Eine „Bescheinigung“ genannte Erklärung vom 16. September 1946 war von einem Josef Milos aus Berlin verfasst, der im Verfahren bisher nicht in Erscheinung getreten war. Milos war von 1923 bis 1933 Geschäftsführender Direktor des „Internationalen Varietétheater- und Zirkusdirektoren-Verbandes e.V in Berlin und seit 1946 Mitglied des Ausschusses für seine Neugründung. Fritz kannte ihn schon seit 1919,[138] als Milos in den Bremer „Centralhallen“ als Artist beschäftigt war. Seitdem standen sie, „in enger Verbindung.“[139] In einem Artikel für das Programmheft des Astoria zum 25-jährigen Jubiläum 1933 schrieb er: „Durch alle Klippen: Krieg, Revolution, Inflation, Deflation und Wirtschaftskrise hat er als tatkräftiger Kapitän sein Schifflein glücklich gesteuert, hat dem zersetzenden Ansturm der Sonderbesteuerung siegreich standgehalten und kann heute nach 25jähriger Tätigkeit befriedigt auf sein Werk schauen.“[140]

[136] Dok „zu 22“. Im Briefkopf firmierte Fritz als „Varietébesitzer“.

[137] Das geschah durch Beschluss der Bürgerschaft am 9. Mai 1947.

[138] Die Jahresangabe von 1919 geht aus einer persönlichen Anmerkung des öffentlichen Klägers Lindau in seiner Begründung für den Spruch in Sachen Fritz v. 17.2.1948.

[139] Fritz: Mündliche Aussage vom 18. 12.1947 vor dem öffentlichen Kläger im Spruchkammerverfahren. Dok 8.

[140] „Astoria gestern und heute“, Dok Af 217. Dass Milos und Fritz befreundet waren, bestätigte Hasché in seiner schriftlichen Aussage vor der Spruchkammer Lindau am 17. Januar 1948.

Seite 40

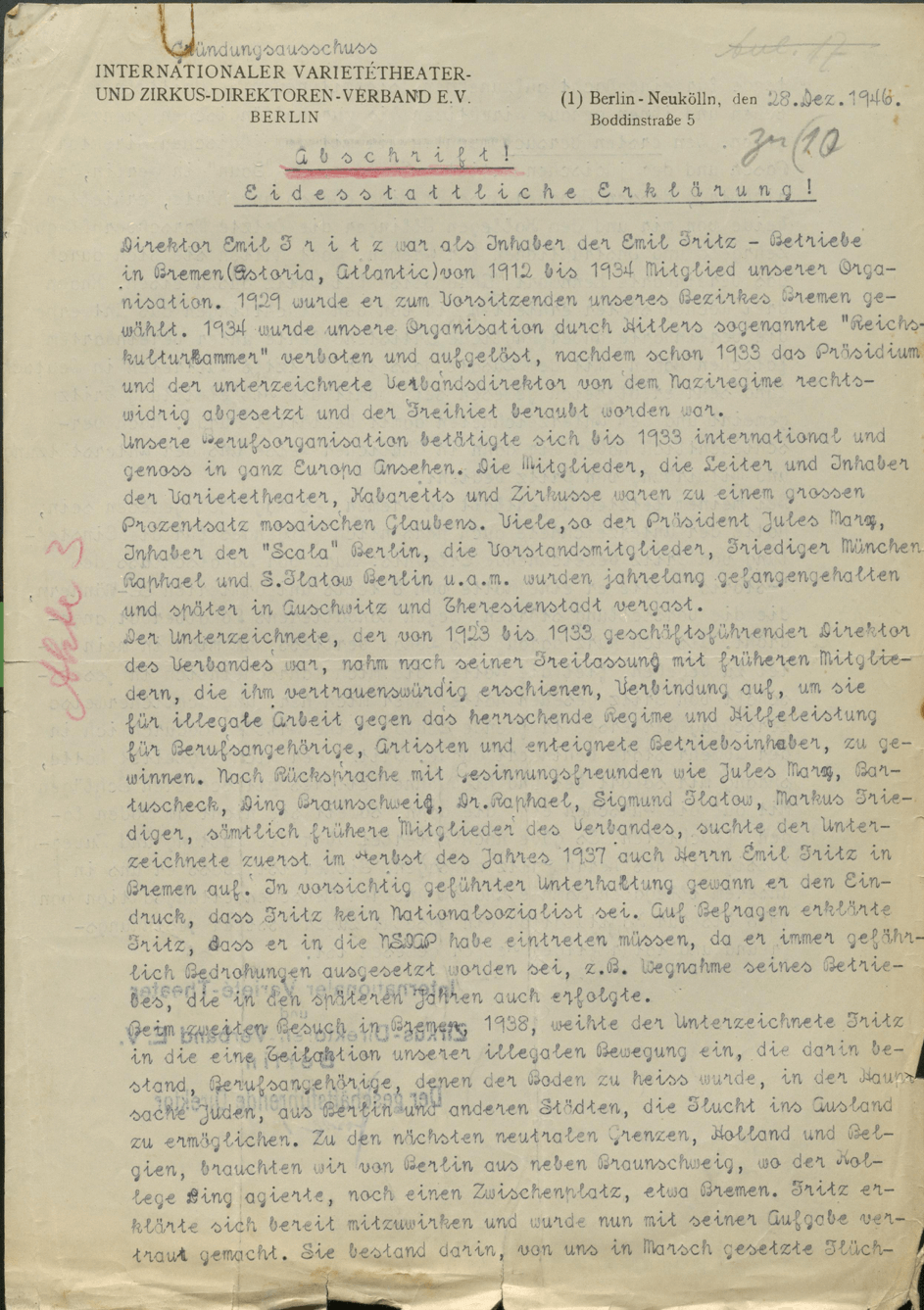

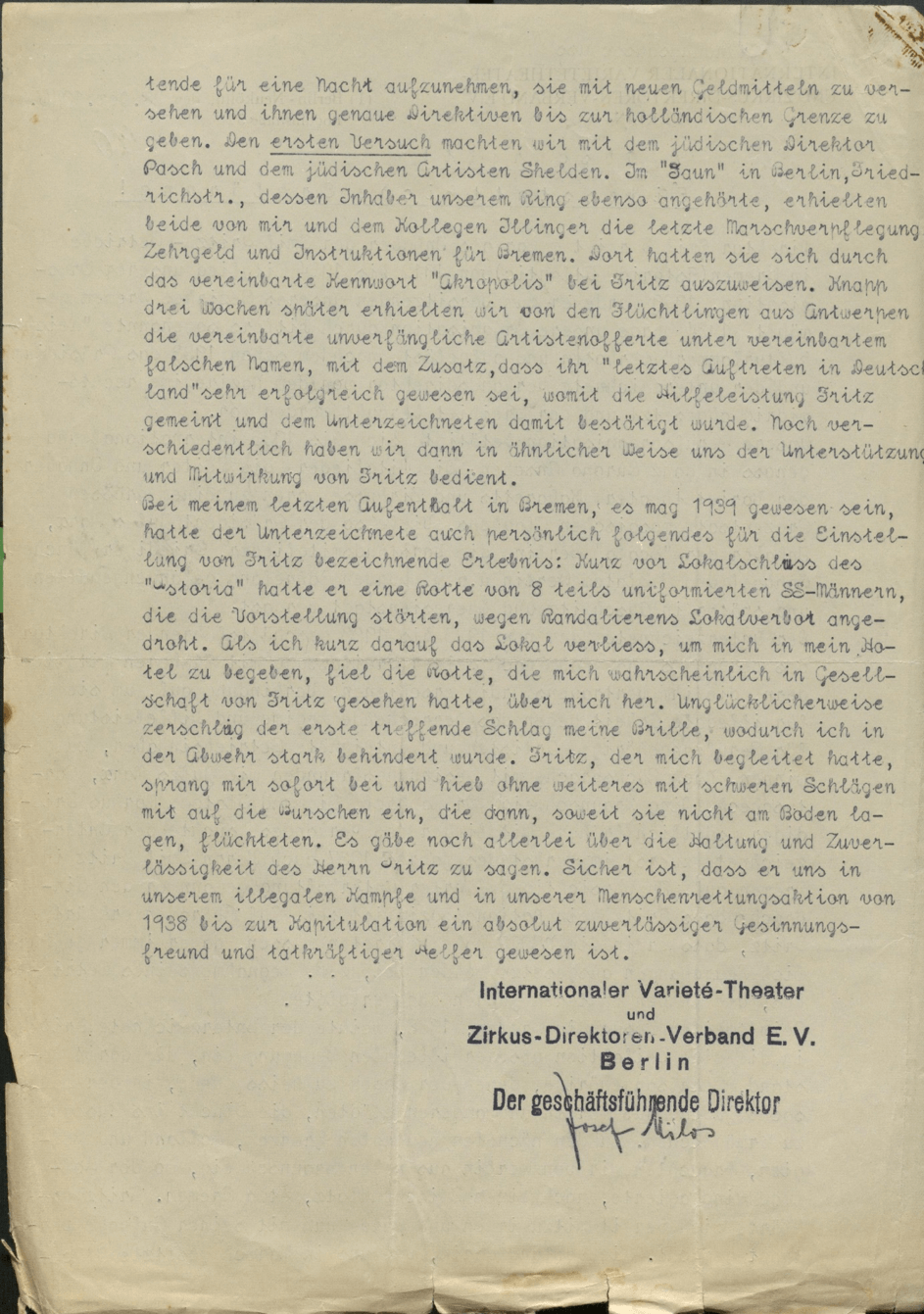

Milos „bescheinigte“ Fritz, dass dieser nach der Auflösung des alten Artistenverbandes durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933 Mitglied seiner „Abwehrbewegung“ geworden wäre, „vielfach wertvolle Winke zur Fortsetzung ihres Kampfes gab und diesen auch mit erheblichen Geldmitteln unterstützte, die wir zur Unterstützung unserer jüdischen Mitglieder (…) und zum Teil zu deren Fortschaffung ins neutrale Ausland benutzten.“[141] In einer „eidesstattlichen Erklärung“ ergänzte er später, seine Aussage dahingehend, dass es darum gegangen wäre, „Berufsangehörige, denen der Boden zu heiß wurde, in der Hauptsache Juden aus Berlin und anderen Städten, die Flucht ins Ausland zu ermöglichen. Zu den nächsten neutralen Grenzen, Holland und Belgien…“[142]

Fritz begann seinen vier Schreibmaschinenseiten langen Revisionsantrag vom 4. November mit einem Rundumschlag gegen die ihm „bekannt gewordenen Verleumdungen“: „Bei den mich belastenden Zeugen (handelt es sich) um Geschäftsleute, die die Entnazifizierungsbestimmungen dazu benutzen wollen, um mich als Konkurrenten loszuwerden oder aus kleinlicher Rachsucht handeln, weil ich sie früher wegen arbeitsrechtlicher Differenzen (…) entlassen musste.“ Er stellte noch einmal ausführlich dar, wie es aus seiner Sicht zu dem Hitler-Portrait am Atlantic im August 1933 gekommen war, und wie sich die Anwesenheit Böhmckers auf seiner Hochzeit 1941erklärte. Dann kam er zum Kern seines Antrags. Er wäre jetzt endlich in der Lage, „eindeutig zu beweisen, dass alle Behauptungen politischer Aktivität im Sinne des Nationalsozialismus (…) nicht auf Wahrheit beruhen.“ Er wäre „mit den folgenden Behauptungen nicht früher hervorgetreten, weil mir die Unterlagen dazu fehlten. Ich übergebe in Anlage (6) eine Bescheinigung des internationalen Varietétheater- und Zirkusdirektorenverbandes Josef Milos in Berlin, aus der sich ergibt, dass ich schon 1933 der illegalen Abwehrbewegung beigetreten bin (…) und an deren Spitze der von den Nationalsozialisten später verbrannte Herr Jules Marx stand. Ich habe dieser Abwehrbewegung bis 1945 aktiv angehört.“ Ich hoffe, schrieb er zusammenfassend, „dass ich nunmehr den eindeutigen Beweis für meine antifaschistische Haltung gebracht habe.

[141] „Bescheinigung“. Schreiben von Josef Milos vom 16.9.1946, ausgestellt in Berlin-Neukölln. E-Akte Fritz, Nr.148.

[142] Abschrift einer Eidesstattlichen Erklärung vom 28. 12.1946, ausgestellt in Berlin-Neukölln. Dok-Nummerierung unleserlich.

Seite 41

Was kann das Geschrei meiner Konkurrenz und der früheren Geschäftsführer, die ich wegen Unzuverlässigkeit entlassen musste, gegenüber der mir von Herrn Präsidenten Milos bezeugten Tatsachen bedeuten, dass ich in der illegalen Abwehrbewegung des Artistenverbandes mitgewirkt habe.“ Sein Schreiben endet mit dem Aufruf des Zeugen Milos: „Sollten (…) noch Zweifel über meine einwandfreie antifaschistische Haltung obwalten, so bitte ich den Präsidenten Milos, der sich in den nächsten Wochen vorübergehend in Bremen aufhalten wird, persönlich zu vernehmen.“[143] In seiner Vernehmung vor dem öffentlichen Kläger am 18. Dezember 1947 gibt Fritz eine nähere Schilderung seiner Tätigkeit im „Widerstand“: „Wir verabredeten als Stichwort „Akropolis“ und beschlossen, dass alle die jüdischen Artisten und Theaterdirektoren und auch andere Juden, die sich unter dem eben genannten Stichwort bei mir meldeten, von mir betreut und über die holländisch-belgische Grenze in Sicherheit gebracht wurden. Sie sollten vor dem Zugriff der Gestapo gerettet werden und wurden von mir mit Geldmitteln, Lebensmitteln und mit Anweisungen über den bequemsten und ungefährlichsten Grenzübergang versehen. Ich habe im Laufe der Jahre trotz meiner nominellen Parteizugehörigkeit dieser Menschenpflicht in vielen Fällen Genüge getan.“[144] Am 23. Dezember 1947 fasste er noch einmal zusammen: „Ich bin immer ein entschiedener Gegner des Regimes Hitlers gewesen, habe meinen Kampf dagegen aktiv geführt, indem ich unterdrückten Juden meine Hilfe angedeihen ließ und mich dadurch selbst den schwersten Gefahren ausgesetzt. Wäre mein aktives Eintreten für die Juden damals den Parteigrößen bekannt geworden, wäre ich bestimmt im Konzentrationslager gelandet und daraus nicht lebend wieder zurückgekehrt.“[145]

Es bedarf keines besonderen Scharfsinns, um bei näherer Betrachtung der Dokumente zu erkennen, dass die Widerstands-Geschichte frei erfunden war. Schon in der Frage, wann ihre gemeinsame Tätigkeit in der Illegalität begonnen hatte, widersprachen sich die Aussagen. Während Fritz behauptete, schon 1933 der „Abwehrbewegung“ beigetreten zu sein, erklärte Milos in seiner eidesstattlichen Erklärung vom Dezember 1946, dass er Fritz im Herbst 1937 zum ersten Mal aufgesucht und „in vorsichtig geführter Unterhaltung“ den Eindruck gewonnen hätte, dass der „kein Nationalsozialist sei.“ Erst ein Jahr später hätte er Fritz bei einem zweiten Besuch in Bremen in die Aktionen der „illegalen Bewegung eingeweiht“. [146]

[143] Das wird am 29. November 1947 im Spruchkammerverfahren vor dem öffentlichen Kläger Lindau geschehen. Dok „zu 10“.

[144] Aussage in der Vernehmung vor dem öffentlichen Kläger der Spruchkammer Bremen am 10. Dezember 1947. Dok 8 und in der Vernehmung vom 18. Dezember 1947.

[145] Dok „zu Nr.10“.

[146] Eidesstattsliche Erklärung von Milos am 28.12.1946, Dok „zu 10“.

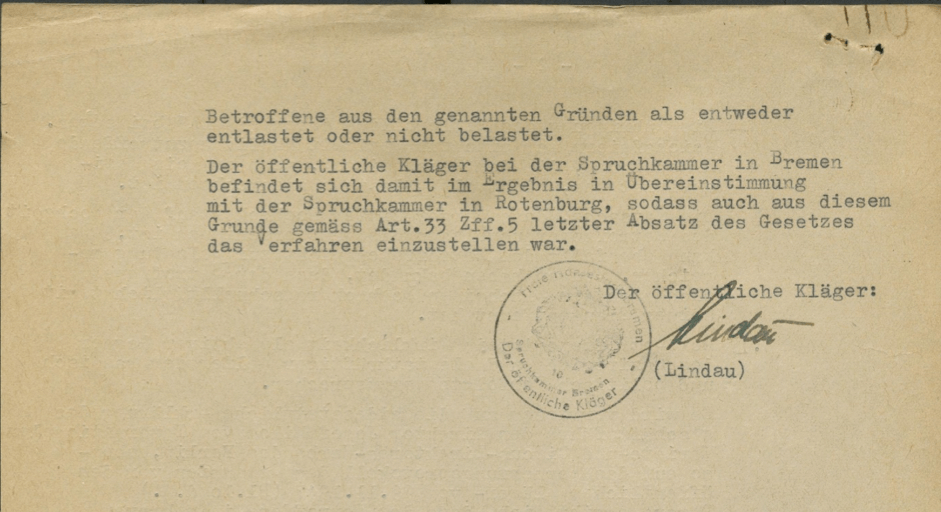

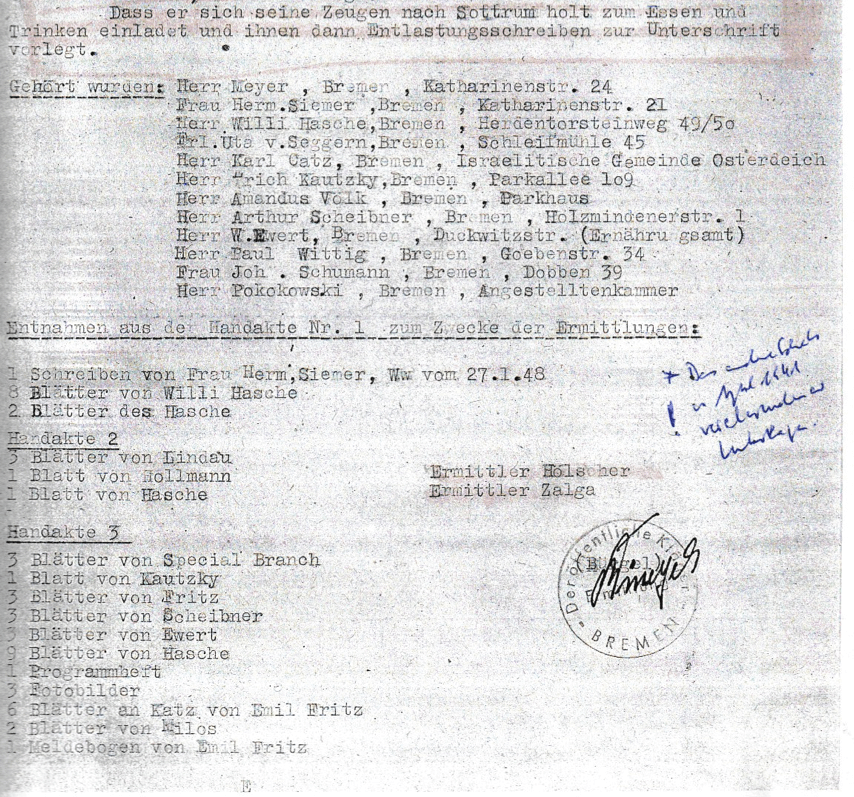

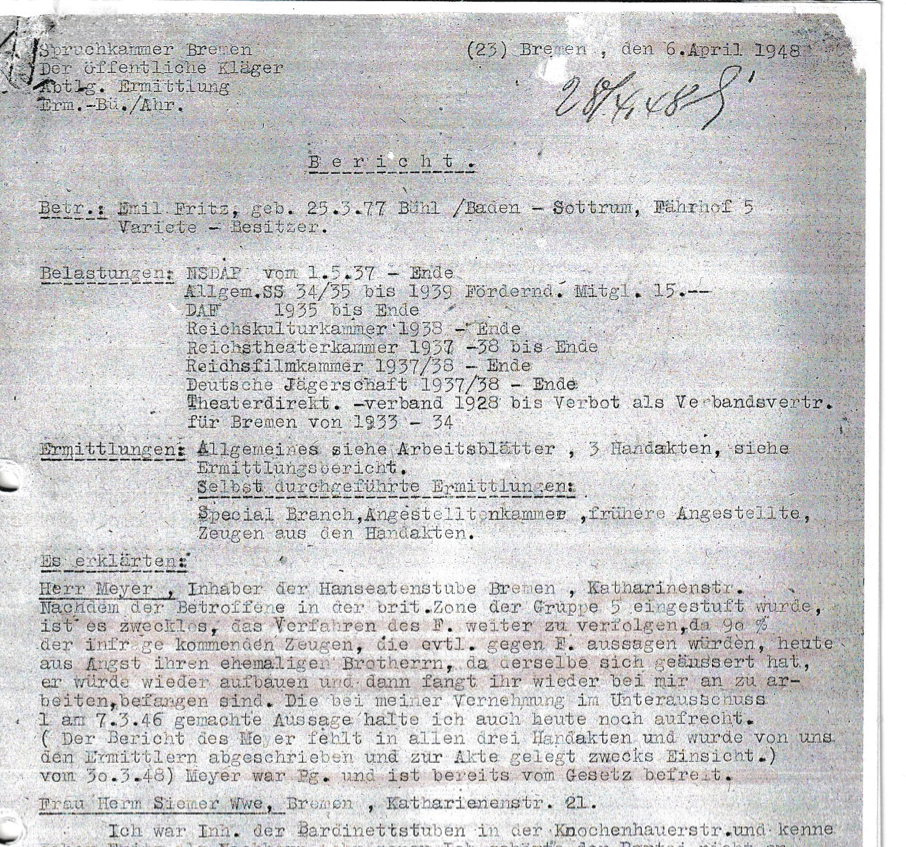

Seite 42