Inhaltsverzeichnis

- Die Emil-Fritz-Betriebe sind pleite

- Enorme Einnahmen und Ausgaben in den dreißiger und vierziger Jahren

- Ein neues Astoria im Lloyd-Gebäude? – Bausenator Theil stellt sich quer

- Exkurs: Architekt J.W. Ostwald

- Kaisen will das alte Astoria wiederhaben – Theil gibt nach

- Das endgültige Spruchkammer-Urteil vom 8. Juli 1948: Fritz politisch entlastet

- Kronzeuge Josef Maassen, genannt Milos: „Ich will aufregend leben!“

- Die letzte Münchhausiade

- „Fritz ist nicht wert … “ Epilog mit Napoli und Lifschütz

- Die Finanzierung: eine böse Überraschung

- Kaufvertrag zwischen Fritz und der Stadtgemeinde Bremen über die Knochenhauerstraße 6/7

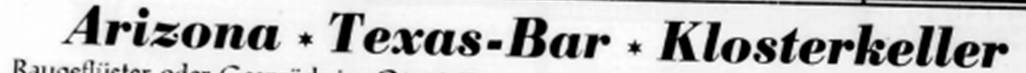

- Pünktlich zum Freimarkt: Eröffnung am 6. Oktober 1950

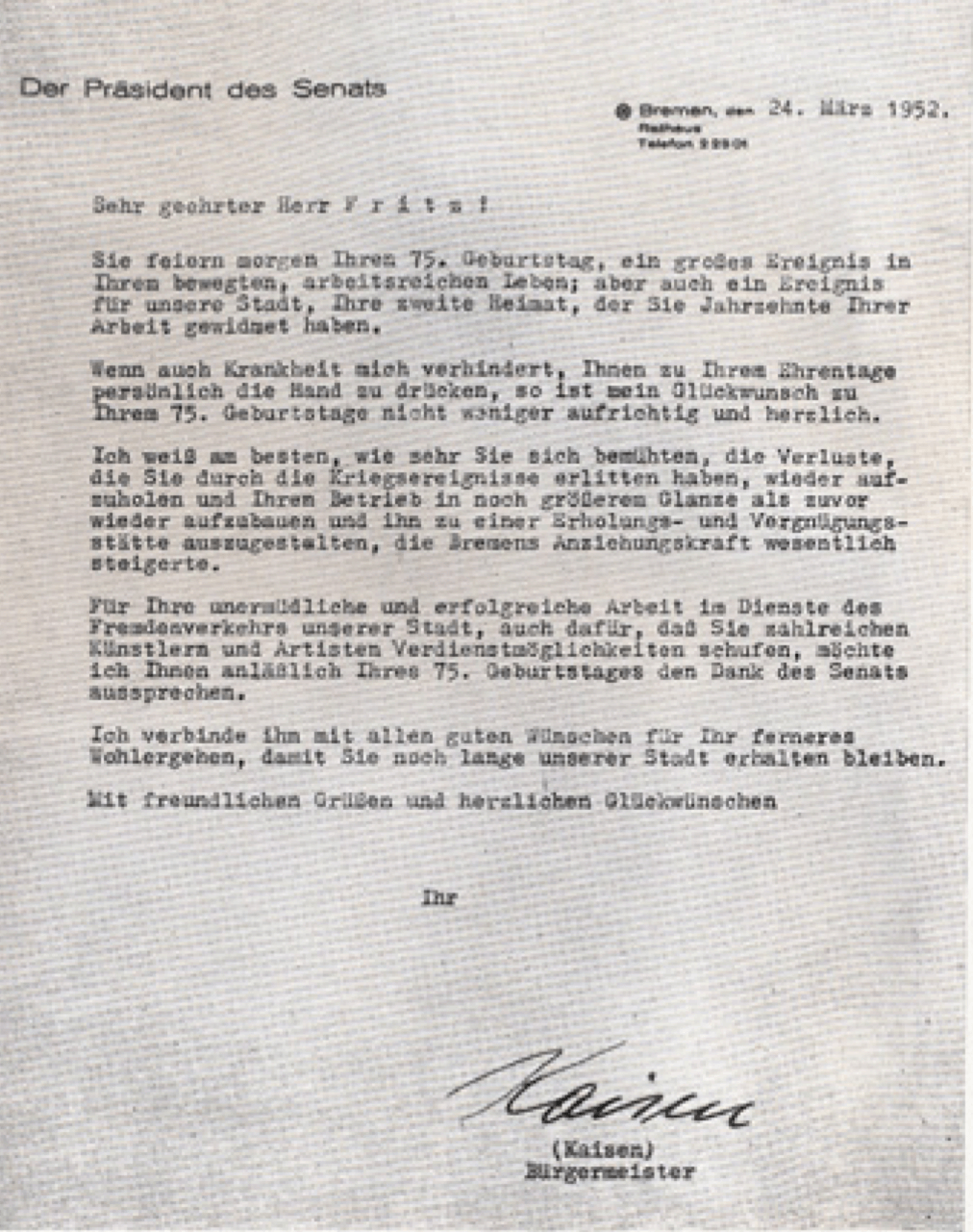

- Held der „Stunde null“ – Ehrenurkunde vom Präsidenten des Senats

- Was übrig blieb – Der Nachlass

Die Emil-Fritz-Betriebe sind pleite

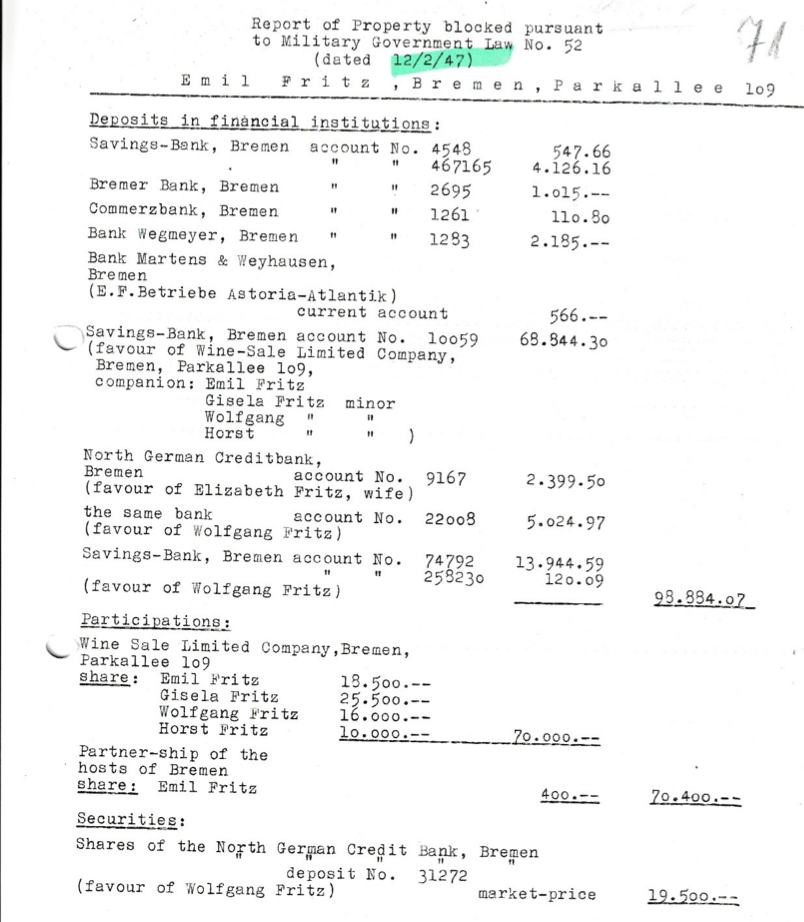

Der britische Bombenangriff hatte nicht nur das Astoria und das Café Atlantic völlig zerstört, sondern – mit Ausnahme der Villa in der Parkallee109 [246] – auch Fritz‘ Geschäfts-, bzw. Wohnhäuser in bester Lage. Er meldete den Sachschaden mit 3 Millionen Reichsmark bei den Versicherungen.[247] Paul Wittig, Buchhaltungs- und Personalchef der Emil-Fritz-Betriebe seit 1932, stellte in einer eidesstattlichen Erklärung vom 28. November 1945 fest, dass „nach dem am 6. Oktober 1944 eingetretenen Totalschaden der Betriebe keinerlei Barvermögen vorhanden (ist).“[248] Auf dem Girokonto der „Emil-Fritz-Betriebe“ lagen 1945 beim Bankhaus Martens & Weyhausen 566.- RM. Die Emil-Fritz-Betriebe waren pleite. Auf Fritz‘ Privatkonten sah es allerdings anders aus. Aus einer dreiseitigen Aufstellung der amerikanischen Militärregierung vom 2. Dezember 1947 über sein blockiertes Vermögen[249] geht hervor, dass er über 98.844.- RM Bargeldvermögen auf neun Konten bei sechs Banken verfügte. Außerdem gehörten ihm, seiner Frau und seinen beiden unmündigen Kinder Anteile einer Weinhandels GmbH in der Parkallee 109 mit einem Gesamtwert von insgesamt 70.000 RM.

[246] Am 29.4.1954, also noch zu Fritz‘ Lebzeiten, stellt ein gewisser F.R. Hempel eine Bau-Voranfrage unter dem Betreff „Ruinengrundstück 109“ an das Bauaufsichtsamt, weil er beabsichtigte, das Grundstück zu kaufen. In einer weiteren Voranfrage von Architekten vom 25.4.1955, also nach Fritz‘ Tod, hieß es: „Wiederaufbau des Vorderhauses: unproblematisch.“ Die Villa wurde abgerissen und durch einen Neubau mit Eigentumswohnungen ersetzt. Bauakte Parkallee 109 StAB 4,125/1-8151, Band 2.

[247] Angabe in einem Gesuch an Bürgermeister Kaisen vom 22. Januar 1946. Es liegt in der Akte „Wiederaufbau des Astoria“ des Senators für das Bauwesen. ( Nr. 604/28e). StAB4,29/1-583.

[248] Schriftliche, eidesstattlichen Erklärung vom 28. November 1945. Dok 133.

[249] Report of Property blocked pursuant to Military Government Law No.52 vom 2.12.1947 / Emil Fritz, Bremen, Parkallee 109. Dok 71.

Seite 1

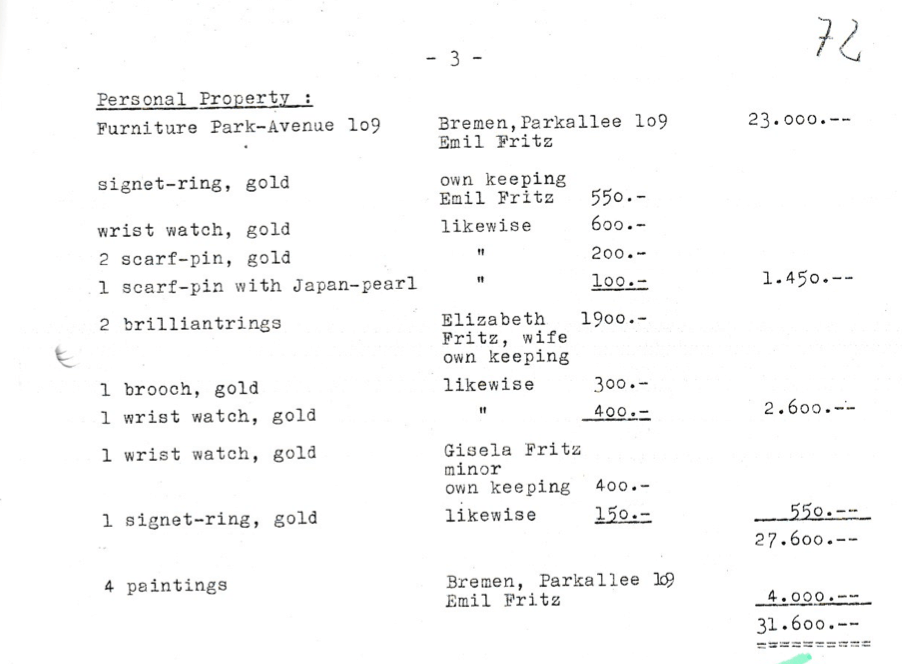

Seine Aktien bei der Norddeutschen Kreditanstalt Bremen waren mit einem Verkehrswert von 19.500 RM angegeben. Das ergab ein Geldvermögen von insgesamt 237.728.- RM. Die Militärregierung schätzte auch den Wert seines privaten Eigentums: 23.000 RM für Möbel in der Parkallee; diverser Goldschmuck und drei goldene Armbanduhren 4600.- RM; Gemälde 4000.- RM; insgesamt 31.600.- RM. Da zumindest die Möbel in der Villa intakt geblieben waren, dürfte sie nur in Teilen zerstört worden sein.[250]

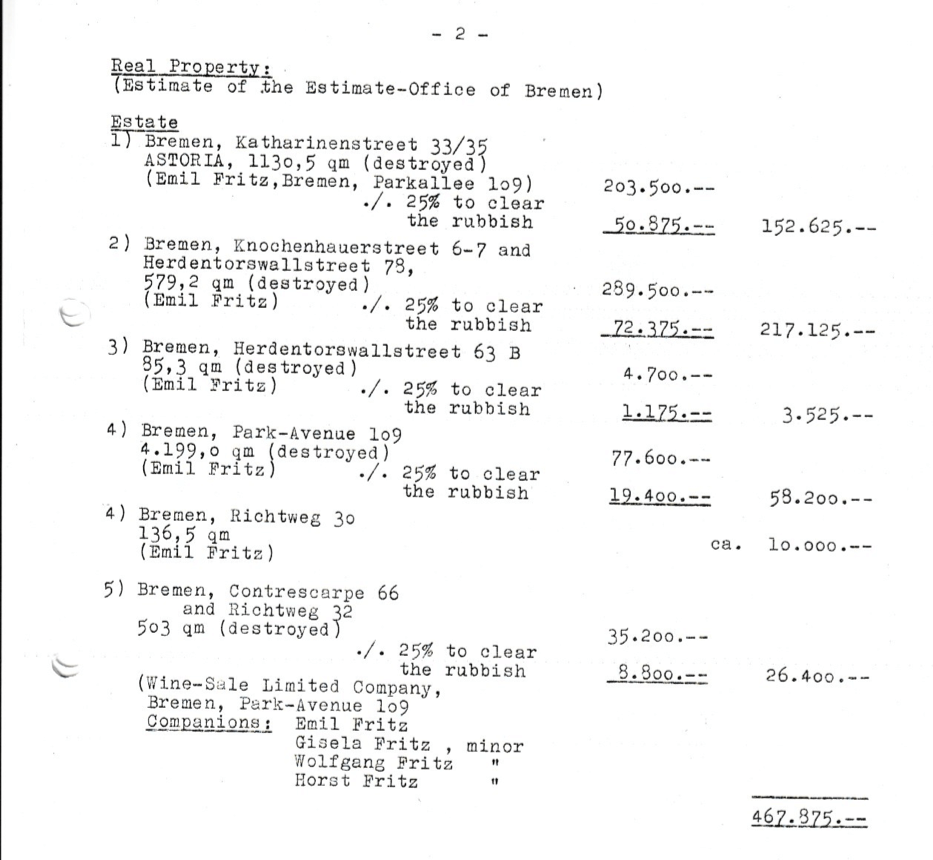

Den Verkehrswert seiner sechs Grundstücke ließ die Militärregierung von einem „Estimate-Office of Bremen“ schätzen, das zu folgenden Ergebnissen kam:[251]

1. Katharinenstraße 33/35 – Astoria (1.130 qm) 203.500 RM

2. Knochenhauerstraße 6/7 (579 qm) 289.000 RM

3. Herdentorswallstraße 63b (85,3 qm) 4.700 RM

4. Park-Allee 109 (4.199 qm) 77.600 RM

5. Richtweg 30 (136 qm) ca. 10.000 RM

6. Contrescarpe 66 am Richtweg 32 (503 qm) 35.200 RM

gesamt 620.000 RM;

Abzüglich 25% für die Kosten der Trümmerbeseitigung („clear the rubbish“) betrug der

Verkehrswert aller Grundstücke 467.875 RM [252]

[250] Fritz ist zwar im Bremer Adressbuch von 1950 b -is zu seinem Tod 1954 mit Wohnsitz in der Parkallee 109 gemeldet. Es wurde – wohl noch zu Fritz‘ Lebzeiten für 109.000 DM verkauft. Im hinteren Teil des Grundstücks befand sich noch das kleine Wohnhaus mit Büro, das 1944/45 aus dem Gartenhaus entstanden war und in dem der Dekorateur Erich K. die ganze Zeit lebte. Fritz hatte sich eine Wohnung in das neu aufgebaute Astoria einbauen lassen, wo er mit seiner Familie ab 1950 gewohnt haben dürfte. Der Gerichtsvollzieher stellte seinen persönlichen Nachlass mit Schmuck, persönlichen Gegenständen und 29 Ölgemälden in der Katharinenstraße 32/35 fest.

[251] Wir fanden nicht heraus, um welche privatwirtschaftliche oder öffentliche Einrichtung es sich dabei gehandelt hat.

[252] Das Haus an der Contrescarpe 66 hatte er – mindestens bis 1942 – an dasamerikanische Konsulat vermietet. Über die Wohnung im Haus Richtweg 30 ist nichts bekannt. Zu seinem Grundbesitz gehörte noch das Jagdhaus in Sottrum.

Seite 2

Enorme Einnahmen und Ausgaben in den dreißiger und vierziger Jahren

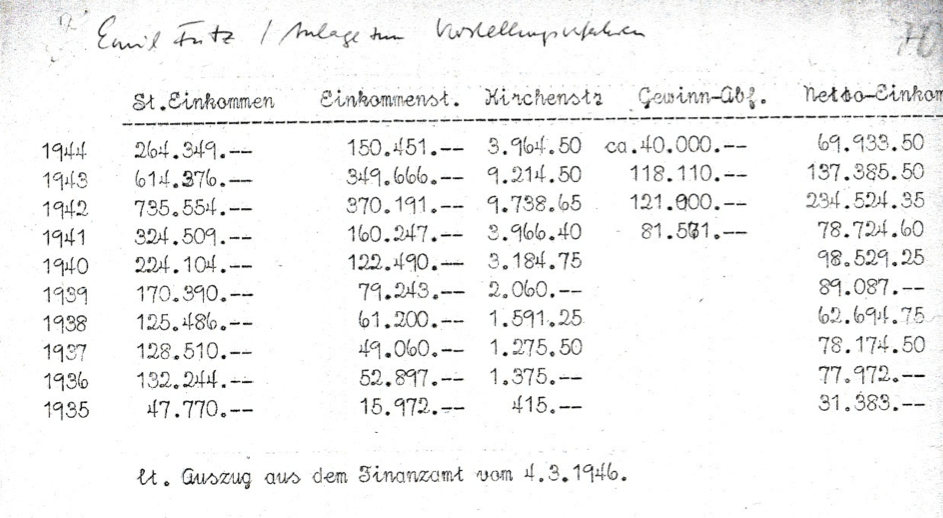

Der Akte des Untersuchungsausschusses IV liegt ein „Auszug aus dem Finanzamt vom 4.3.1946“ [253] bei, der genaue Auskunft über seine Einnahmen, Steuerbeträge und Netto-Einnahmen von 1935 bis 1944 gibt.

Steuerpflichtige Einnahmen

1935: 47.770 RM

1936: 132.244 RM

1939: 170.390 RM

1941: 324.509 RM

1942: 735.554 RM

1944: 264.349 RM (in den ersten acht Monaten).

[253] Einkommen von Emil Fritz in den Jahren 1935 bis 1944. Auszug aus dem Finanzamt Bremen vom 4. 3.1946. Dok 70.

Seite 3

Dem staatlichen Privatvermögen standen Schulden in Höhe von 858.642.- RM gegenüber. Diese Summe gab Fritz jedenfalls auf einem Fragebogen der Spruchkammer am 26. November 1947 an.[254]

Nach Steuerabzug ergab das Netto-Einkommen von 31.383.- RM in 1935, 77.972.- RM in 1936, 89.087.- RM in 1939, 78.724.- in 1941, 234.524.- RM in1942 und 69.933.- RM in 1944.

Es waren „Konjunktursteigerungen“, wie Buchhalter Paul Wittig versicherte, wie sie bei allen Betrieben „gleichartiger Gaststätten- und Vergnügungsbetriebe“ in Deutschland festzustellen waren, „besonders hoch gerade während der Kriegsjahre.“ Wittig war als Buchhalter seit 1932 gewissermaßen Kronzeuge in dieser Frage. Die enormen Einkommenssteigerungen, versichert er, stünden „in keinem Zusammenhang zu irgendwelchen Verbindungen unserer Betriebe zu staatlichen Parteistellen.“[255]

[254] Spruchkammer. Der öffentliche Kläger. Fragen an den Betroffenen.unter Punkt 9 Schulden. Dok 7. Am 3. Juli hatte er im offiziellen Meldebogen noch eine Verschuldung von ½ Million Reichsmark angegeben. Meldebogen aufgrund des Gesetzes zur Befreiung vom 5.3.1946, unter Punkt 14 Bemerkungen. Dok1

[255] Schriftliche, eidesstattlichen Erklärung vom 28. November 1945. Dok 133

Seite 4

Wie war es bei diesen enormen Einnahmen möglich, dass er Schulden in Höhe von 858.642.- RM hatte? Im zweiten Vorstellungsverfahren vom Sommer 1946 war ihm die Frage gestellt worden, wo diese Einnahmen verblieben wären. Seine Immobilien-Erwerbungen zur Erweiterung der Emil-Fritz-Betriebe und ihre Umbauten waren ja im

Seite 5

Wesentlichen 1930 abgeschlossen: 1908 Katharinenstraße 33, 1919 Knochenhauerstraße 6/7, 1926 Einrichtung des Tanzcafés im Obergeschoss des Atlantic-Cafés für 250.000.- bis 300.000.- RM, 1929/1930 Kauf der Katharinenstraße 34 und 35 mit aufwändigem Umbau und Einbau eines großen Theatersaals für etwa 1 Million RM. Mit Recht hatte den Vorsitzenden Fritz‘ Antwort, dass er alle Einnahmen „restlos verbaut“ hätte, nicht überzeugt, weil „die Umbauten (…) im Großen schon in den 20er Jahren durchgeführt worden (waren).[256]

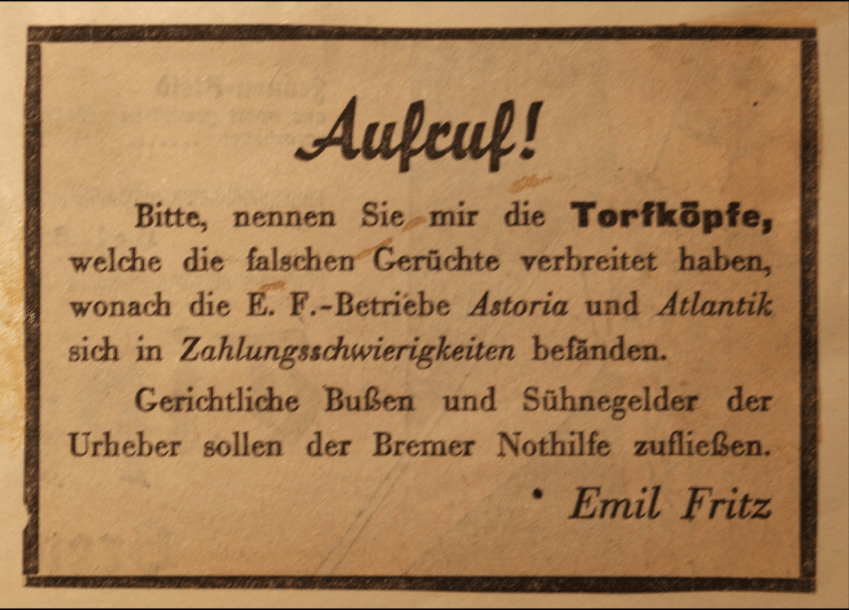

Die hohe Kreditaufnahme war 1929 Anlass für Gerüchte gewesen. Fritz trat ihnen mit der ihm eigenen Rigorosität entgegen, wie die folgende Anzeige in den Bremer Nachrichten zeigt.

[256] Begründung des Untersuchungsausschusses IV für die Ablehnung von Fritz‘ Vorstellungsantrag, Punkt 8, Dok 83.

[257] Arndt Frommann, Die Bremer Gästebücher des Hans Wagenführ, a.a.O.,

Seite 6

Die enormen Einnahmen in den dreißiger und vierziger Jahren dürften teilweise für den Abbau der Hypotheken verwendet worden sein.

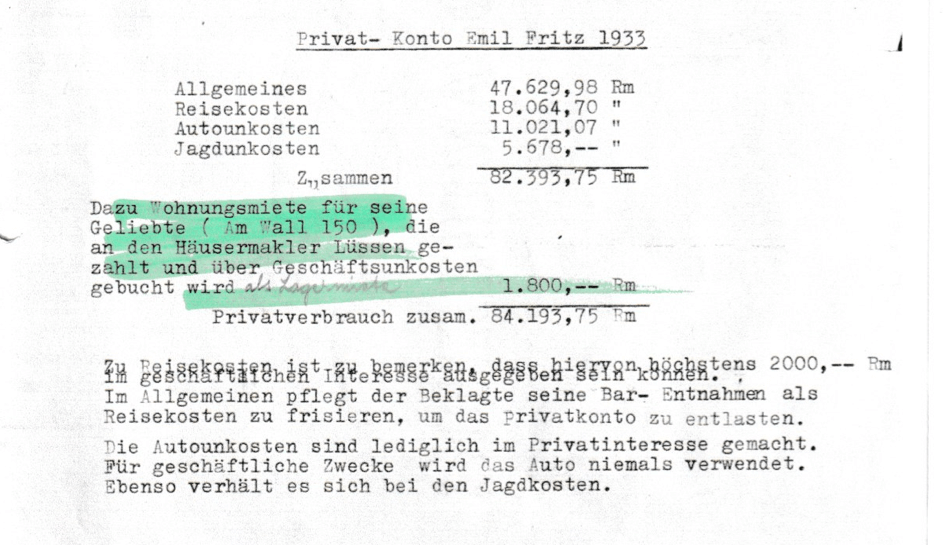

Die Vermögensaufstellung vom 2.12.1947 zeigt aber auch, dass Fritz sich keine materiellen Güter versagte. In diese Richtung weist eine Aufstellung seiner privaten Ausgaben im Jahr 1933, die sein ehemaliger Direktor Willi Hasché dem Untersuchungsausschuss IV vorgelegt hatte.[258]

[258] Beilage der Aussage von Willi Hasché vom 15. August 1946. Dok 92 und 95. Die Aufstellung ist auf den 15. Mai 1934 datiert.

Seite 7

Ein neues Astoria im Lloyd-Gebäude? – Bausenator Theil stellt sich quer

Aufgrund seiner hohen Verschuldung war Fritz gezwungen, wieder Einnahmen im großen Stil zu erzielen. Deshalb hatte er schon am 16. Mai 1945 seine politisch unbelastete Sekretärin Toni Paßmann bei Bürgermeister Vagts anfragen lassen, ob ein Varieté-Betrieb à la Astoria für Bremen denkbar wäre. Durch einen Brief des öffentlichen Klägers Lindau vom 29. April 1948 wissen wir auch, dass er 1946/47 schon Vorverträge für die Truppenbetreuung der britischen Armee abgeschlossen hatte, die aber nicht realisiert worden sind. Wegen der Zerstörung seiner Immobilien hatte er andererseits keine Möglichkeit, einen Neubau mit Krediten zu finanzieren. Deshalb hatte er schon im Mai 1945 das Tivoli-Nebengebäude gepachtet, das – im Gegensatz zum völlig zerstörten Theater – nur leicht beschädigt war. Er setzte es – nicht zum ersten Mal ohne Baugenehmigung – mit seinen Barmitteln so instand, dass er einen Varieté-Betrieb mit dem Inventar des alten Astoria hätte einrichten können. Aber der frühe Zugriff erwies sich als nutzlos, weil das Gelände An der Weide den Gewerkschaften als Ersatz für das zerstörte Volkshaus zur Verfügung gestellt wurde.

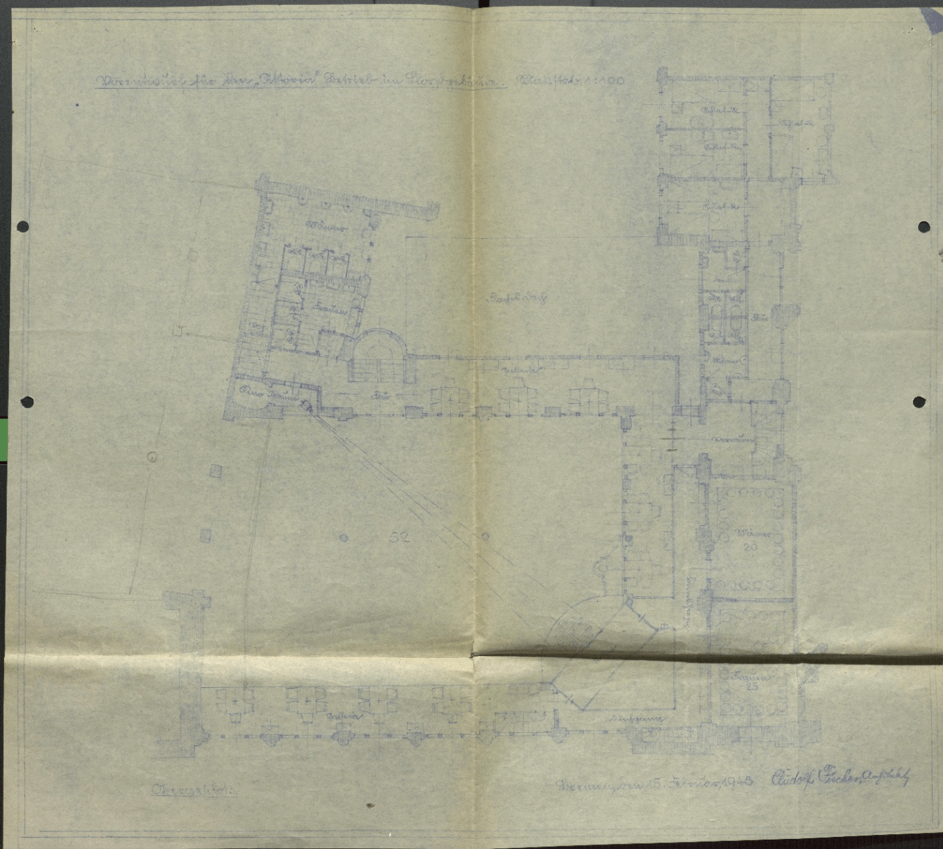

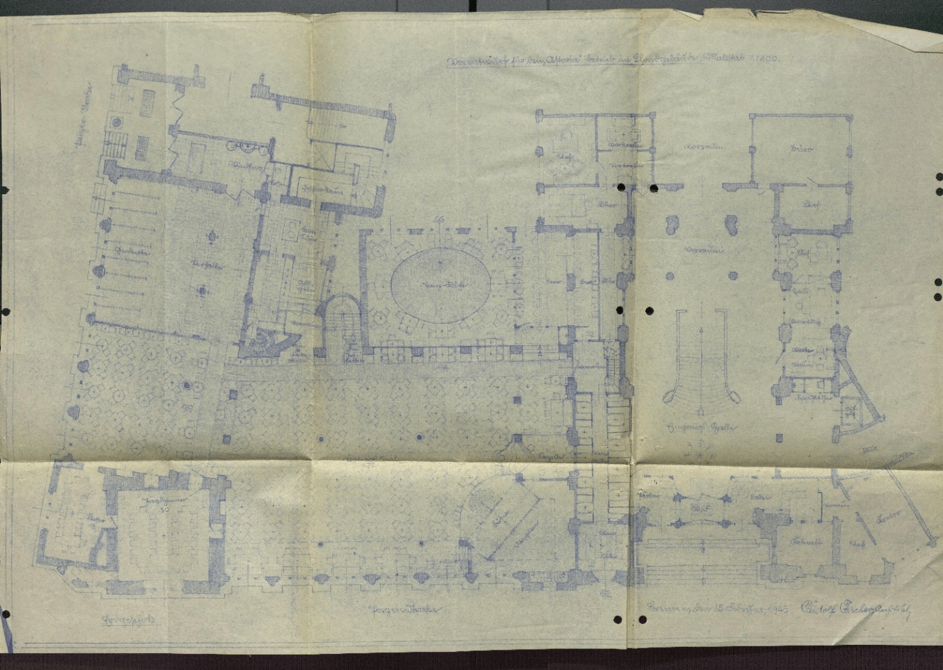

1948 machte er einen zweiten Versuch. Er wollte im Flügel des Lloyd-Gebäudes Papen- Ecke Pelzerstraße“ ein „dem Astoria ähnlichen Betrieb“ einrichten und reichte bei der Baudeputation der Bürgerschaft[259] einen „Skizzenplan“ seines bewährten Architekten Ostwald ein, der am 3. März 1948 dort verhandelt wurde. Am 17. Februar hatte die Spruchkammer Lindau ihn politisch völlig entlastet und sein Vermögen freigeben. Was sollte also der Verwirklichung dieses Planes entgegenstehen?

[259] Die Deputation ist eine Besonderheit der Bremer Landesverfassung. Sie dient zur Kontrolle der Behörden, aber im Gegensatz zu reinen Parlamentsausschüssen sind in ihr auch Senatsmitglieder vertreten. Die Sitzverteilung richtet sich nach der Stärke der Fraktionen in der Bürgerschaft. Sie bestand zu jener Zeit aus den folgenden neun Mitgliedern: Osterloh, Müller, Tobelmann, Westig (SPD); Degenhardt, Thiele (CDU); Bothe, Ley (BDV bzw. FDP) und Knigge (KPD). Ihre Namen wurden am 1.11.1947 im Weser-Kurier veröffentlicht.

Seite 8

Seite 9

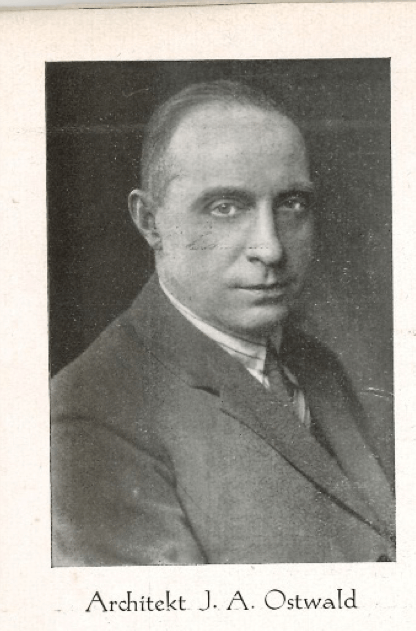

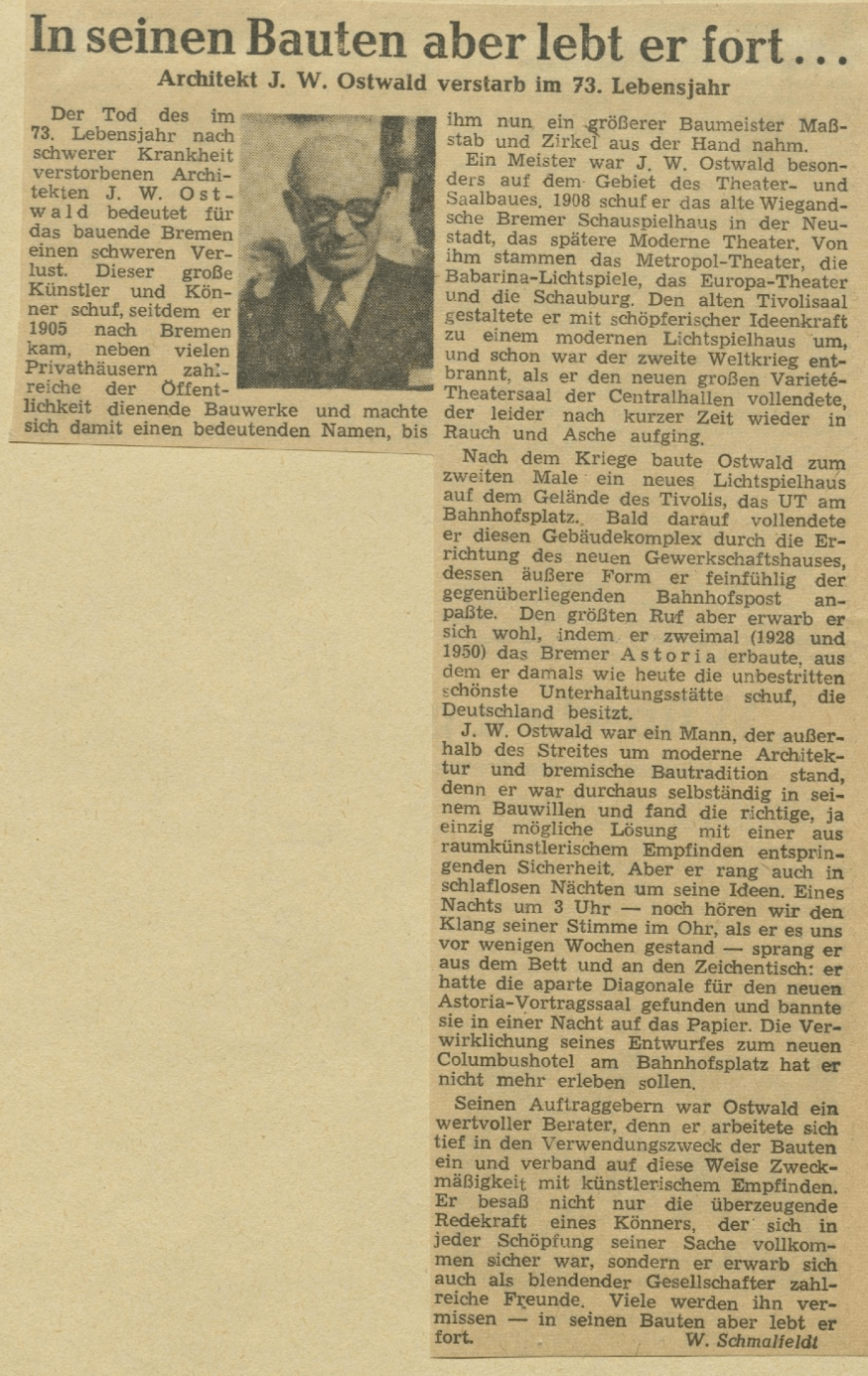

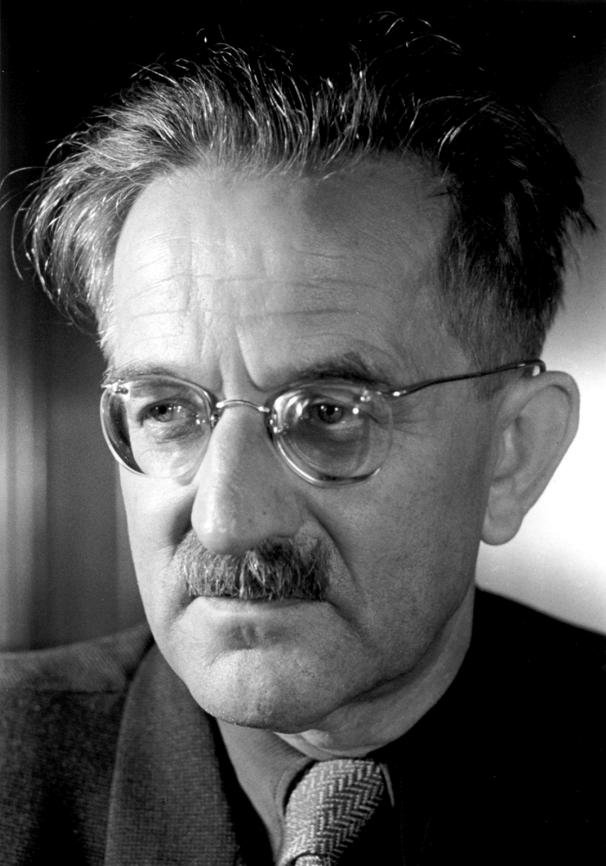

Exkurs: Architekt J.W. Ostwald

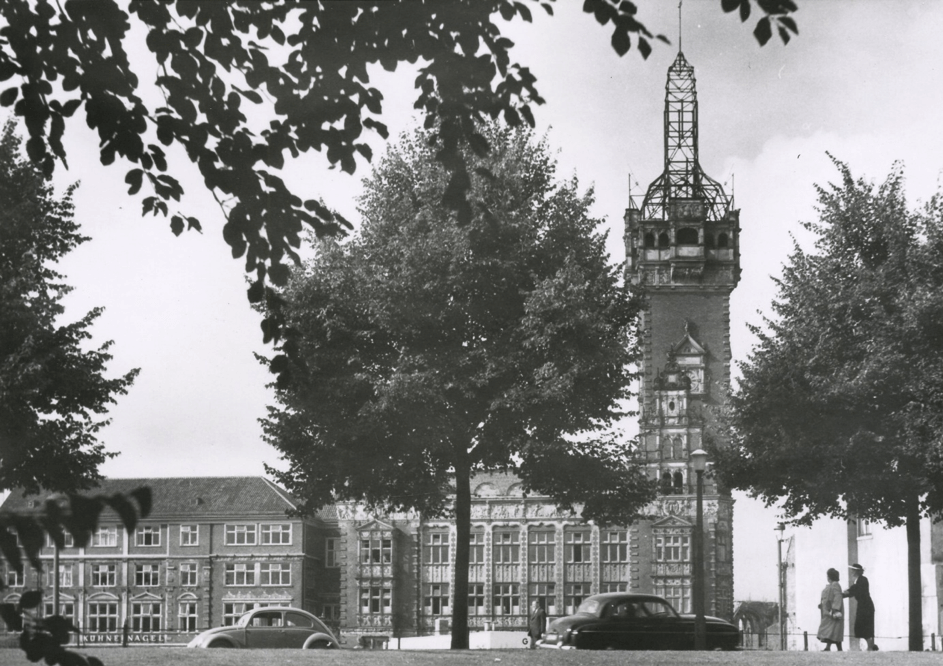

Es ist schon eine besondere Geschichte, dass der Architekt J.W. Ostwald 1908, gerade mal drei Jahre in Bremen, das erste Astoria in der Katharinenstraße 33 und 1950 das neue in der Katharinenstraße 33-35 gestaltete. Die Einweihung am 6. Oktober 1950 hat er noch erlebt. Fritz hat ihm in den 42 Jahren seiner Karriere ausnahmslos seine Neu- und Umbauten anvertraut. Am 1.12.1950 starb Ostwald. Am 2.12. erschien in den Bremer Nachrichten ein Artikel zu seinem Tod, in dem er „ein Meister auf dem Gebiet des Theater- und Saalbaus“ genannt wurde. „Seinen größten Ruf erwarb er durch den zweimaligen Bau des Astoria.“ Von ihm stammen auch das Metropol-Theater, das Europa-Theater und die Schauburg. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute er auf dem Gelände des alten „Tivoli“ das UT am Bahnhofsplatz und auf dem gleichen Gelände das neue Gewerkschaftshaus.

Seite 10

Der Antrag hatte einen wichtigen Fürsprecher in Baudirektor Klaus-Dietrich Tippel: „Die Räume werden hierfür für geeignet gehalten. (…) Ein Bedarf für einen derartigen Betrieb liegt zweifelsohne vor, wenn man bedenkt, welche Nachteile das stark zerstörte Bremen gegenüber anderen Städten, z.B. Hamburg (!) hat.“ Dieser Vergleich galt nicht nur den Bombenzerstörungen[260], sondern zielte auch auf das berühmte Hansa-Theater in Hamburg, das 1943 zerstört, aber mit 330 Plätzen wieder aufgebaut worden war. Mit britischer Erlaubnis hatte es schon im August 1945 wieder eröffnet. „Der Name Fritz“, schrieb Tippel in das Sitzungsprotokoll, „ist immerhin eine Gewähr dafür, dass das Unternehmen repräsentieren (!) kann. Entsprechende Steuereinnahmen sind zu erwarten. Es wird darauf hingewiesen, dass die gesamte Einrichtung des Astoria vorhanden und in Fritz‘ Besitz ist. …Die Baumaßnahmen für den Einbau des Betriebes im Lloydgebäude sind nicht erheblich. Materialforderungen werden an die öffentliche Hand nicht gestellt. Die Verwaltung des Lloydgebäudes ist bereit, mit Fritz entsprechende Verträge abzuschließen.“[261] Die entscheidende Frage jener Tage nach den Baumaterialien war damit auch gelöst.[262]

Bausenator Theil brachte den Antrag zu Fall – überraschend aus politischen Gründen. Am 11. März notierte er nach der folgenden Sitzung der Baudeputation in einem „Vermerk“: „Die Deputation für das Bauwesen lehnte die Weiterverfolgung der von Herrn Emil Fritz gegebenen Anregung erstens aus in der Person des Fritz liegenden und zweitens aus Gründen der ideologischen Wirkung auf die Bevölkerung ab.“ In Anbetracht der Tatsache, dass die Spruchkammer Lindau erst am 17. Februar Fritz von jeder politischen Belastung freigesprochen hatte, war das eine mutige Entscheidung. Sie hatte zweifellos damit zu tun, dass Theil in der Nazizeit politisch verfolgt worden war. Mehrere Jahre hatte er im Gefängnis, bzw. in Konzentrationslagern verbracht. Schon im Sommer 1946 hatte er es abgelehnt, vor dem Untersuchungsausschuss zugunsten von Fritz auszusagen, als dessen Pläne für das Tivoli auf seinem Tisch lagen.[263]

[260] Durch Bombenangriffe wurde auch Hamburg zu großen Teilen zerstört. Der Wohnungsverlust betrug 52,7 Prozent; in Bremen 50,5 Prozent.

[261] „Herrn Senator Theil für die nächste Baudeputations-Sitzung; Betr.: Astoria im Lloyd“ vom 3.3.1948.

[262] Am 14. Februar 1946 hatten z.B. die Amtsleiter beim Bausenat „wegen herrschenden Materialmangels“ und wegen der „zeitigen allgemeinen Lage“ noch einen Antrag der „Union-Filmtheater GmbH“ abgelehnt, im Theater-Foyer des Tivoli ein Speiserestaurant einzurichten.

[263] Emil Theil, 1922 bis 1933 Fraktionsvorsitzender der SPD in der Bremer Bürgerschaft, war ein Opfer des Faschismus. Er verbrachte dreieinhalb Jahre in Gefängnissen und Zuchthäusern. Fritz hatte ihn in seinem zweiten Vorstellungsverfahren im Sommer 1946 als Zeugen benannt, weil er offensichtlich der Meinung war, dass der Bremer Bausenator seine Pläne unterstützen würde. Wir finden in dem Bericht des Untersuchungsausschusses IV folgenden Eintrag: „In dem Bestreben, möglichst prominente Entlastungszeugen beizubringen, hat der Antragsteller auch den jetzigen Senator Emil Theil genannt. Dieser lehnte jedoch auf Befragen strikte ab, als Entlastungszeuge zu gelten; er habe nur dienstlich in der letzten Zeit mit dem Antragsteller gesprochen.“ Vgl. „Appeal not approved“ vom 19. August 1946, Punkt 9. Dok 83.

Seite 11

Am 30. April tagte die Baudeputation erneut. Jetzt war nicht mehr die Rede von einem „Astoria-ähnlichen Betrieb“, sondern lediglich von einem Café. Der Unterausschuss der Deputation hatte einen Bericht vorbereitet „über den Ausbau eines Teils des Lloyd-Gebäudes zu einem Café.“ Der Deputierte Degenhardt (CDU) stimmt dem Antrag unter der Voraussetzung zu, dass Fritz „alle Baustoffe beibringt und auch für Arbeitskräfte sorgt, also den Arbeits- und Baumarkt in keiner Weise belastet.“ Müller (SPD) machte seine Zustimmung „davon abhängig, erst die politische Belastung zu klären, denn Emil Fritz habe sich, um dem Bremer Spruchkammerverfahren auszuweichen, in der englischen Zone entnazifizieren lassen. Nach Auskunft der Dienststelle des Senators für politische Befreiung war ihm erklärt worden, dass der Bescheid (die Entlastung im Lindau-Urteil – d. Ver.) gegen Fritz kassiert sei.“ In der Tat hatte der der stellvertretende Befreiungssenator Karstaedt am 23. April erneut eine Vermögenssperre über Fritz verhängt und den öffentlichen Kläger Friedrich Frese mit der Durchführung eines neuen Spruchkammerverfahrens beauftragt.

Seite 12

Kaisen will das alte Astoria wiederhaben – Theil gibt nach

Überraschend tritt in der Akte nun Bürgermeister Kaisen in das Verfahren ein. Er hatte nicht nur an der Baudeputation vorbei, sondern auch ohne Rücksprache mit dem Senator für Befreiung eine Entscheidung in der Sache getroffen. Der erfuhr davon lediglich in einem Schreiben von Fritz‘ Rechtsanwalt Wentzien am 20. Mai, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass „der Herr Regierende (!) Bürgermeister den Wiederaufbau der EF-Betriebe für unsere Stadt nach der mir von ihm persönlich gegebenen Erklärung außerordentlich begrüßen (würde)“. Bausenator Theil hätte auch schon die Baulizenz erteilt. [264] Die noch fehlende Arbeitserlaubnis als „Gastronom und Varietéunternehmer im eigenen Unternehmen“ wurde Fritz am gleichen Tag gewährt, an dem der Brief von Wentzien beim Befreiungssenator eingetroffen war. Wieso Theil seinen Widerstand gegen Fritz‘ Pläne aufgegeben hatte und was Kaisen unter „Wiederaufbau der E-F-Betriebe“ verstand, war unter anderem Gegenstand einer Senatssitzung am 24. August.

Exkurs: „Einstweilige Befreiung vom gesetzlichen Tätigkeits- und Beschäftigungsverbots als „Gastronom- und Varieté-Unternehmer, unter folgenden Bedingungen:

1. Das Arbeitseinkommen darf den Betrag von monatlich 500.- RM nicht übersteigen.

2. Der Betroffene muss so bald wie möglich durch einen politisch Unbelasteten ersetzt werden.

3. Der Betroffene darf keinen Einfluss auf die Leitung und Geschäftspolitik der Dienststelle noch auf die Einstellung und Entlassung von Personal haben.“[265]

Die Bedingungen waren im Gesetz gegen Nationalsozialismus und Militarismus verankert. Aber sie waren wirkungslos, bzw. widersprachen sogar in Punkt 3 dem Sinn der Arbeitserlaubnis, die ja gerade darin bestand, Fritz die Möglichkeit zu geben, als Varieté-Unternehmer den Neubau des Astoria voranzutreiben. Der Gesetzestext stimmte mit der Realität nicht überein.

[264] Schreiben an Senator Dr. Lifschütz vom 20. Mai. Dok W 1025.

[265] „Einstweilige Befreiung“ des Senators für politische Befreiung vom 20. Mai 1948.

Seite 13

Am 24. August war das „Bauvorhaben Café Atlantic“ Tagesordnungspunkt auf einer Senatssitzung. Fritz hatte seinen Plan noch einmal geändert. Nun wollte er das Café nicht mehr im Lloyd-Gebäude einrichten, sondern es am alten Ort in der Knochenhauer Straße wiederaufbauen. Mit einer Grundschuld sollte es finanziert werden. Es gab städtebauliche Gründe, diesen Plan abzulehnen. Aber als Kaisen am Ende der Sitzung meinte, dass man Fritz den Wiederaufbau nicht „an der beabsichtigen Stelle“ genehmigen könnte, hatte er schon längst etwas anderes im Sinn, das ihm viel mehr am Herzen lag.

Bausenator Theil streifte nur kurz die Gründe für seinen Gesinnungswandel: „In den letzten drei Jahren habe er sich gewehrt gegen Bauten, wie einer von Herrn Fritz beabsichtigt sei. Es sei verständlich, dass die Wiedererrichtung derartiger Gaststätten erst in zweiter Linie Berücksichtigung finden könnten.“ [266] Die Gründe, die ihn im März dazu bewogen hatten,

das Astoria-Projekt abzulehnen, hatten „in der Person des Fritz“ und in seiner „ideologischen Wirkung auf die Bevölkerung“ gelegen und nicht in seinem Bauvorhaben. Aber jetzt „sei der Zeitpunkt gekommen, Bauten für solche Betriebe wieder zuzulassen. Dabei müssten die besonderen Bedürfnisse, die in Bremen als Hafenstadt insoweit beständen, berücksichtigt werden.“

[266] Niederschrift über die Senats-Sitzung zum Thema „Wiederaufbau des Café Atlantic“ vom 24. August 1948.

Seite 14

Am 13. Juni informierte Finanzsenator Wilhelm Nolting-Hauff Bausenator Theil, dass von Senatsseite „ein erhebliches Interesse daran (besteht), den Hafenverkehr auch durch solche Einrichtungen zu fördern, die mittelbar de Häfen dienen. Dazu gehört (…) der Wiederaufbau eines Lokals wie das frühere „Astoria“.[267]

Drei Tage später teilte Baudirektor Tippel Theil schriftlich mit, „dass einer Bebauung des Grundstücks in der Katharinenstraße für den Wiederaufbau des Astoria nichts im Wege steht, und dass für das Grundstück mit dem Architekten Ostwald bereits die Baupläne durchgesprochen und die stadtplanerischen Bedingungen festgelegt wurden. …Neben den Interessen des Hafens werden mit dem Wiederaufbau vom Astoria auch erhebliche städtebauliche Fortschritte in der Bebauung der Innenstadt erzielt.“[268]

Am gleichen Tag nahm Theil zum Schreiben von Nolting-Hauff Stellung: „Betr.: Wiederaufbau des Astoria. Ich nehme an, dass die Deputation für das Bauwesen zustimmen wird, da sie sich in früheren Sitzungen nach anfänglicher Ablehnung und später genauerer Prüfung für den Wiederaufbau eines Astoria-Betriebes ausgesprochen hat (…) Das Interesse Bremens als Hafenstadt in dieser Angelegenheit erkenne ich an und freue mich gleichzeitig, dass damit der Wiederaufbau der Innenstadt weiter vorangetrieben werden kann, nachdem bereits zwischen Herrn Baudirektor Tippel und Herrn Arch. Ostwald, der im Auftrag von Herrn Fritz (!) Pläne vorlegt, Übereinstimmung erzielt wurde.“[267] 13. Juni Nolting-Hauff an Theil

[268] 16. Juni Tippel an Theil

Seite 15

Das endgültige Spruchkammer-Urteil vom 8. Juli 1948: Fritz politisch entlastet

Das Urteil des öffentlichen Klägers Friedrich Frese [269] ist das letzte und rechtsgültige im Entnazifizierungsverfahren des Emil Fritz. Seine Begründung ist wesentlich differenzierter als die im vorangegangenen Spruchkammerverfahren. Frese war als Sozialdemokrat an einer politischen Entnazifizierung interessiert, anders als Langer und Buchenau, die nach ihren Freisprüchen für Fritz vom Befreiungssenator vom Fall abgezogen wurden, der eine wegen seiner verschwiegenen Nazi-Vergangenheit (Buchenau), der andere, weil er sich als Abgeordneter der Deutschen Partei rechts von der Mitte eingeordnet hatte. Im Oktober und Dezember 1949 und noch im April 1950 hatte Frese die Wiederaufnahme von drei spektakulären Verfahren betrieben. Es handelte sich um die Fälle der Verleger-Brüder Carl und Walter Schünemann, denen er die Verbreitung von Nazi-Propaganda in den Bremer Nachrichten vorwarf, um den Kriminalbeamten und Gestapo-Mitarbeiter Karl-August Schmidt, der unter dem Verdacht stand, in Den Haag 2.300 untergetauchte holländische Juden verhaftet und deportiert zu haben[270] und um den ehemaligen Innensenator Theodor Laue, den der Spruchkammervorsitzende Willmar Brassel – einer von denen, die Hesse als „Liquidatoren“ der Entnazifizierung bezeichnet – durch eine „Konstruktion der Unschuld“ politische freisprechen wollte.

Freses Urteilsbegründung überzeugt in ihrem ersten Teil, in dem es um das Entnazifizierungsverfahren vor dem Denazifizierungs-Ausschuss in Rotenburg in der britischen Zone ging. Wir erfahren, was aus den Briefwechseln mit der Behörde des Bremer Befreiungssenators nur zu erahnen war, dass Fritz‘ politische Entlastung durch die dortige Spruchkammer ergangen war, ohne dass man die Bremer Belastungs-Dokumente kannte. Sie waren dem Ausschuss zum Teil erst nach der Verhandlung zugegangen. Frese hebelte die Rabulistik aus, die von den drei öffentlichen Klägern Buchenau, Langer und Lindau, dem Vorsitzende des Entnazifizierungsausschusses Rotenburg Köster und Fritz‘ Rechtsanwalt Wentzien zum Thema der Nicht-Zuständigkeit von Bremen im Fall Fritz in teilweise endlosen Schriftsätzen niedergelegt worden war. Die Verhandlung hätte schon deswegen nach dem Befreiungsgesetz in Bremen durchgeführt werden müssen, so Frese, weil der „Hauptwohnsitz des Betroffenen, seine Geschäftsunternehmungen, seine wirtschaftliche und politische Betätigung in Bremen waren“. Die falsche Spur, auf der Fritz das Verfahren nach Sottrum, bzw. nach Rotenburg hatte verlegen wollen, war aufgedeckt. Seine Behauptung, in Sottrum eine bäuerliche Existenz geführt zu haben, war als Münchhausiade entlarvt worden.

[269] Urteil vom 8. Juli 1948. Frese war seit dem 8. Januar 1948 einer von vier SPD-Mitgliedern in der elf Personen umfassende Gruppe von leitenden Öffentlichen Klägern, die in der Mehrzahl aus Parteilosen bestand. Vgl. Hesse, a.a.O., S.112.

[270] In allen drei Fällen waren seine Bemühungen erfolglos. Im Fall Schünemann hatte man ihn sogar von seinem Amt beurlaubt, weil er drauf bestanden hatte, das Verfahren öffentlich und unter Anhörung von Senatsmitgliedern durchzuführen und nicht nach Aktenlage zu entscheiden. Den Fall Kal-August Schmidt schildert Hesse auf den Seiten 371/371; den Fall Schünemann auf der Seite 423. Den Fall Theodor Laue auf den Seiten 412-416. Hesse, a.a.O.

Seite 16

Frese ging auf die erheblichen Einkommenssteigerungen der Emil-Fritz-Betriebe in den Jahren 1935 bis 1944 ein. Er führte sie zum einen darauf zurück, dass Fritz „seine Unternehmungen im Laufe dieses Jahrzehntes immer besser ausbaute“ (Wir wissen, dass der Ausbau in den Jahren 1929/30 abgeschlossen war), zum anderen auf „die von der Naziherrschaft herbeigeführte Scheinblüte der deutschen Wirtschaft.“ Daraus ergebe sich zwar „ein Nutzen aus der Herrschaft der Nazipartei. In ähnlicher Weise haben aber fast alle großen Unternehmungen und darüber hinaus weite Kreise der deutschen Bevölkerung Nutzen gezogen. Diese Art Nutzung kann aber weder dem Betroffenen noch anderen zum Vorwurf gemacht werden.“ Dass „die Nazi-Führer, als sie zur Macht gekommen waren und persönlich über größere Geldmittel verfügten (? – d. Verf.), die vornehmsten Lokale bevölkerten, also auch die Emil-Fritz- Betriebe“, wäre Fritz nicht anzulasten. Der Art. 9 des Gesetzes, der sich mit den „Nutznießern“ beschäftigte, könnte daher „nicht angewendet werden.“ Frese stellte im Hauptteil seines Urteils zunächst fest: „Nach den Angaben in seinem Meldebogen gilt der Betroffene als Belasteter. Er wird weiter belastet durch mehrere Zeugenaussagen. Diese können nur unter Vorbehalt bewertet werden, denn es besteht begründeter Verdacht, dass Konkurrenzneid und persönliche Verärgerung die Veranlassung zu diesen Zeugenaussagen waren.“ Selbst wenn diese pauschale Einschätzung der Motive richtig wäre, sagt sie nichts über den Wahrheitsgehalt der Aussagen aus. Ohne Belege bleibt auch die folgende Behauptung: „Außerdem ist, mindestens für einen Teil der Handlungen, die von den Belastungszeugen dem Betroffenen unterstellt werden (! – d. Verf.), dem Belasteten zu glauben, dass andere Personen dafür verantwortlich sind.“ Trotzdem kommt Frese zunächst zu folgendem Urteil: „Die Belastung des Betroffenen würde, nach heutiger Rechtslage, ausreichen, „ihn als Minderbelasteten unter Anklage zu stellen.“ Für Fritz wäre dann der Artikel 11, Absatz I, Ziffer 2 des Befreiungsgesetzes in Anwendung gekommen: „Minderbelastet ist, wer an sich zur Gruppe der Mitläufer gehört, jedoch wegen seines Verhaltens und nach seiner Persönlichkeit sich erst bewähren soll.“.[271]

[271] Auszug aus dem Gesetz Nr. 104 zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus vom 5. März 1946. (Wortgleich in der Übernahme des Gesetzes durch die Bremer Bürgerschaft am 9. Mai 1947.)

Artikel 11.I. Minderbelastet ist:

1. Wer an sich zur Gruppe der Belasteten gehört, jedoch wegen besonderer Umstände (Art. 39) einer milderen Beurteilung würdig erscheint und nach seiner Persönlichkeit erwarten lässt, dass er nach Bewährung in einer Probezeit seine Pflichten als Bürger eines friedlichen demokratischen Staates erfüllen wird;

2. wer an sich zur Gruppe der Mitläufer gehört, jedoch wegen seines Verhaltens und nach seiner Persönlichkeit sich erst bewähren soll.

II. Die Bewährungsfrist muss mindestens 2 und soll in der Regel nicht mehr als 3 Jahre betragen. Von dem Verhalten während der Bewährungsfrist hängt es ab, welcher Gruppe der Betroffene endgültig zugewiesen wird.

Artikel 17. Sühnemaßnahmen gegen Minderbelastete:

I. Es ist ihnen während der Dauer der Bewährungsfrist untersagt:

a) ein Unternehmen als Inhaber, Gesellschafter, Vorstandsmitglied oder Geschäftsführer zu leiten oder ein Unternehmen zu beaufsichtigen oder zu kontrollieren, ein Unternehmen oder eine Beteiligung daran ganz oder teilweise zu erwerben;

b) in nicht selbständiger Stellung anders als in gewöhnlicher Arbeit beschäftigt zu sein;

c) als Lehrer, Prediger, Redakteur, Schriftsteller oder Rundfunk-Kommentator tätig zu sein.

II. Ist der Minderbelastete zur Zeit der Einreihung in die Bewährungsgruppe an einem Unternehmen als Inhaber oder Gesellschafter beteiligt, so wird seine Beteiligung an dem Unternehmen für die Dauer der Bewährung gesperrt und ein Treuhänder bestellt. Die Spruchkammer bestimmt, welcher Teil des von dem Treuhänder erzielten Geschäftseinkommens an den Minderbelasteten auszuzahlen ist. Die endgültige Verfügung über das gesperrte Vermögen wird in dem Zeitpunkt der endgültigen Einreihung des Minderbelasteten getroffen.

Seite 17

Das Gesetz sah für diesen Fall eine Bewährungsfrist von zwei bis drei Jahren vor, während der keine Tätigkeit in selbstständiger Stellung erlaubt war, sondern nur in gewöhnlicher Arbeit.[272] Die Einstufung als Minderbelasteter nahm Frese aber mit dem folgendem Urteilsspruch wieder zurück: „Die Entlastung dagegen reicht aus, für den Betroffenen den Artikel 13 („Widerstand“ – d. Verf.) und aus den Artikeln 39- II die Ziffer 2 („Nachweisbare Zusammenarbeit mit einer Widerstandsbewegung“ – d. Verf.) und Ziffer 4 („Nachweisbare wiederholte Förderung und Unterstützung von Opfern und Gegnern des Nationalsozialismus, sofern sie auf antinationalsozialistischen Beweggründen beruhen“ – d. Verf.), zur Anwendung zu bringen. Der Betroffene gehört demnach zu Recht in die Gruppe der Entlasteten.“

Das Urteil von Frese erging nach Aktenlage, also ohne Zeugenvernehmung. Es ist anzunehmen, dass Frese den D und E Report gelesen hatte, denn dieser war ja die Grundlage für das Verfahren, für das er die Verantwortung trug. Den Hinweisen der Ermittler auf die Unglaubwürdigkeit der Geschichte und ihrem Vorschlag, in Berlin Nachforschungen über die „illegale Abwehrbewegung“ anzustellen, ist er nicht nachgegangen – im Gegenteil. Er übernahm die komplette Widerstands-Geschichte. Grundlage dafür war die Aussage von Fritz „in seinem Meldebogen“: „Ich habe der illegalen Abwehrbewegung des Theater- und Direktorenverbandes angehört und als Verbindungsmann für Norddeutschland aktiv gegen den Nationalsozialismus Widerstand geleistet.“ „Die von dem Betroffenen dafür namhaft gemachten Zeugen, Männer von internationalem Ruf, haben diese Angaben des Betroffenen schriftlich und mündlich bestätigt.“

[272] Zu dieser Zeit verzichteten die Spruchkammern in der Regel schon auf die Bewährungsfrist.

Seite 18

Die tatsächlichen Zeugenaussagen der „Männer von internationalem Ruf“

1) 18. Dezember 1945 Brief von O’Leary – Internationale Artisten-Loge – Freigewerkschaftlicher Berufsverband der Artisten, Hamburg. Lob für Fritz‘ Direktoren-Tätigkeit. Keine Aussage zur Widerstandsbewegung.

2) 29. Dezember 1945 Brief von Carl Schwarz – Internationale Artisten-Loge Berlin, Sowjetzone: Der Verwaltung und dem Verwaltungsrat der I.A.L. „ist nichts bekannt, was Sie politisch belasten könnte.“ Keine Aussage zur Widerstandsbewegung.

3) 16. September 1946 „Bescheinigung“ von Josef Milos – Internationaler Varietétheater und Zirkus-Direktoren-Verband (West)Berlin: „…trat Herr Fritz dann unserer illegalen Abwehrbewegung bei, die sehr viele Varietétheater-Inhaber und sehr viele Kunstkräfte der Artistik umfasste und an deren Spitze der Direktor der SCALA in Berlin, Herr Jules Marx stand.“

4) 12. Oktober 1946 Brief von Harry Heinz Neumann – Internationale Artisten-Loge Berlin, Sowjetzone: “Für mich ist nicht der „Bonbon“ (Metapher für Fritz‘ NSDAP-Mitgliedschaft – d.Verf.) maßgebend, sondern die persönliche Einstellung des Parteigenossen.“ „Ob nominell oder aktiv – der Mensch entscheidet.“ Keine Aussage zur Widerstandsbewegung.

5) 17. Oktober 1946 Brief von W. Feldmann – Internationale Artisten-Loge Hamburg: „Von Ihnen selbst ist in Artistenkreisen bekannt, dass Sie sich nie irgendwie aktivistisch oder propagandistisch (im Sinne des Nationalsozialismus – d.Verf.) betätigt haben.“ Keine Aussage zur Widerstandsbewegung.

6) 1. November 1946 Eidesstattliche Erklärung von Kurt Lindemeyer[273] – Agentenverband der Nord-Rhein-Provinz: Fritz „hat der illegalen Abwehrbewegung angehört, die von führenden Männern des Artistengewerbes nach 1933 geschaffen worden ist. Die Gründer dieser illegalen Abwehrbewegung waren die bekannten Jules Marx und Josef Milos.“

[273] Dem Umstand, dass die Erklärung von Lindemeyer das Datum vom 1. November trägt, ist keine besondere Bedeutung beizumessen. Lindemeyers Aussage wird mit dem Schwung der anderen Entlastungsschreiben am 4. November auf dem Schreibtisch der Militärregierung gelandet sein. Die grundlegende Aussage von Josef Milos, auf die sich Lindemeyer stützte, lag ja schon seit dem 16. September in schriftlicher Form vor. Hätte Lindemeyer wirklich schon vorher davon gewusst, hätte er sie ja längst in das Verfahren eingebracht. Die Heldengeschichte mit den acht von Fritz niedergeschlagenen SS-Männern in den Aussagen von Fritz und Lindemeyer findet sich zunächst nicht bei Milos. Er nimmt sie erst in seine „eidesstattliche Erklärung“ vom 28. Dezember auf, phantasievoll ausgeschmückt.

Seite 19

7) 28. Dezember 1946 Abschrift einer „Eidesstattlichen Erklärung“ von Josef Milos: Ausführliche Darstellung der „Abwehrtätigkeit“. Als Mitglieder nennt er nur Namen von Juden, die von den Nazis ermordet wurden, aber niemanden aus dem Kreis der „sehr vielen Varietétheater-Inhaber und sehr vielen Kunstkräfte der Artistik“. Von den „aus anderen Städten heimlich über die Grenzen nach Holland und Belgien“ gebrachten Juden nennt er den „jüdischen Direktor Pasch“ und den „jüdischen Artisten Shelden.“ Weder der eine, noch der andere erscheinen als Zeugen. Aus dem Kreis der angeblich Geretteten, deren Familienangehörigen oder aus deren Freundeskreisen treten keine Zeugen auf. Im zweiten Teil seiner Aussage erzählt Milos die Geschichte, wie Fritz ihn „mit schweren Schlägen“ vor „einer Rotte von acht SS-Männern“ rettete, die „über ihn „hergefallen“ waren und die flüchteten, „soweit sie nicht am Boden lagen.“

8) 10. Januar 1947 Zweites Schreiben von Carl Schwarz (s.o) an einen Herrn Oberländer, „Leiter der Entnazifizierungs-Hauptstelle der amerikanischen Militärregierung: „…dass Fritz damals Flüchtlinge (Antifaschisten) schützte, aufnahm und den Weg nach Holland ermöglichte, ist mir von Amts wegen (!) bekannt geworden. Ich berufe mich hierzu auf das Zeugnis des einstigen Generaldirektors des Direktorenverbandes Josef Milos, Berlin-Neukölln“.

Die Dokumente der Artistenfunktionäre O‘Leary, Schwarz, Neumann und Feldmann sind Antworten auf Briefe von Fritz in der Zeit vom Dezember 1945 bis zum Oktober 1946. Aus ihrem Inhalt geht hervor, dass Fritz um eine Stellungnahme zu seinem politischen Verhalten in der Nazi-Zeit gebeten hatte. Keins dieser vier Schreiben enthält einen Hinweis auf seine angebliche Widerstandstätigkeit. Die Aussagen von Lindemeyer und die von Schwarz am 10. Januar 1947 berufen sich allein auf die Angaben von Milos. Beide sind nie als Zeugen vernommen worden. Auffällig ist, dass Schwarz in seinem Antwortbrief an Fritz vom 29. Dezember 1945 noch keine Erinnerung an dessen angeblich „in Artistenkreisen allgemein bekannte“ Widerstandstätigkeit hatte. Die kam ihm erst nach der Veröffentlichung der Aussage von Milos. Als einziger Zeuge für die „illegale Abwehrbewegung“ verblieb Josef Milos.

Seite 20

Kronzeuge Josef Maassen, genannt Milos: „Ich will aufregend leben!“

Werwar dieser Josef Milos, der nach zwei abgeschlossenen Vorstellungsverfahren des Emil Fritz plötzlich in das Spruchkammerverfahren sprang und dessen Aussage alle Aufmerksamkeit sofort auf sich zog, obwohl er persönlich zunächst gar nicht in Erscheinung trat? Fritz hatte seinem Revisions-Antrag bei der amerikanischen Militärregierung vom 4. November 1946 lediglich ein Schreiben von Milos beigelegt, das angeblich in Berlin verfasst, in Bremen kopiert worden war und zum Thema der angeblichen Abwehrbewegung nur eine halbe Schreibmaschinenseite umfasste. Diese „Bescheinigung“ genannte Zeugenaussage vom 16. September und eine weitere, am 28. Dezember 1946 angeblich in Berlin verfasste „eidesstattliche Erklärung“, die ebenfalls nur als Kopie vorgelegt worden war, geschrieben auf der Maschine von Toni Paßmann, enthielten keinerlei persönliche Angaben über den neuen Zeugen. Weder wurden sein privater Wohnort angegeben, noch sein Geburtsdatum oder sein beruflicher Werdegang, bzw. seine beruflichen Tätigkeiten. Der Kopf auf seinen Schreiben nannte jeweils nur die Adresse des Internationalen Varietétheater- und Zirkus-Direktoren-Verbandes, dessen Geschäftsführender Direktor er seit 1923 gewesen war und dessen Gründungsmitglied er nach dem Krieg wurde. Man wusste von ihm nur, dass er im Januar 1947 als „Leiter des von der amerikanischen Militärregierung eingesetzten Fachbeirats beim Hauptamt für Kunst des Magistrats der Stadt Berlin“ eingesetzt worden war.

Seite 21

Wenn der öffentliche Kläger Frese sich an die Empfehlung der Ermittler des D und E Reports gehalten und in Berlin Nachforschungen über Milos‘ angebliche Abwehrbewegung angestellt hätte, wären diese erfolglos ausgegangen, wie aktuelle Nachfragen in der jüdischen Gemeinde von Berlin ergaben.[274] Es gibt dort keine Spur einer „Abwehrbewegung“, an deren Spitze Jules Marx gestanden hätte. Auch in der jüdischen Gemeinde Bremen ist keine Widerstandsbewegung bekannt, an der Emil Fritz oder Josef Milos teilgenommen hätten. Das hatte Carl Katz, der Vorsitzende der Israelitischen Gemeinde Bremen schon als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses IV im Vorstellungsverfahren 1946 festgestellt.[275] Josef Milos war der einzige Zeuge für die angebliche illegale Abwehrtätigkeit des Emil Fritz.[276]

[274] Schreiben des Verfassers an die Jüdische Gemeinde in Berlin am 16. 09. 2014. Aus der Antwort am 18.09.: „Wir haben auch leider keinen Hinweis finden können, ob Jules Marx im Widerstand tätig war.“ Die Antwort enthält den Hinweis auf den Buchtitel: Jens Schnauber, Die Arisierung der Scala und Plaza. Varieté und Dresdner Bank in der NS-Zeit. Berlin, 2002.

[275] „Katz ist nichts davon bekannt, dass Fritz Juden über die Grenze geschafft haben soll.“ Carl Katz, seit August 1945 Vorsitzenden der Israelitischen Gemeinde in Bremen, lebte bis zu seiner Deportation nach Theresienstadt am 24. Juli 1942 mit sieben anderen jüdischen Familien in Bremen in der Parkstraße. E-Akte Fritz, ohne Nummerierung.

[276] Nirgends findet sich in der Literatur auch nur ein Hinweis auf die „illegale Abwehrtätigkeit“ der Herren Marx, Miilos, Fritz u.a. Vgl. Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933 -1945, hrsg. von Werner Röder, Herbert A. Strauss, Institut für Zeitgeschichte. Research Foundation for Jewish Immigration, New York. München 1999. Vgl. Lexikon des deutschen Widerstandes, hrsg. von Wolfgang Benz und Walter H. Pehle, Frankfurt a.M., 1994.

Seite 22

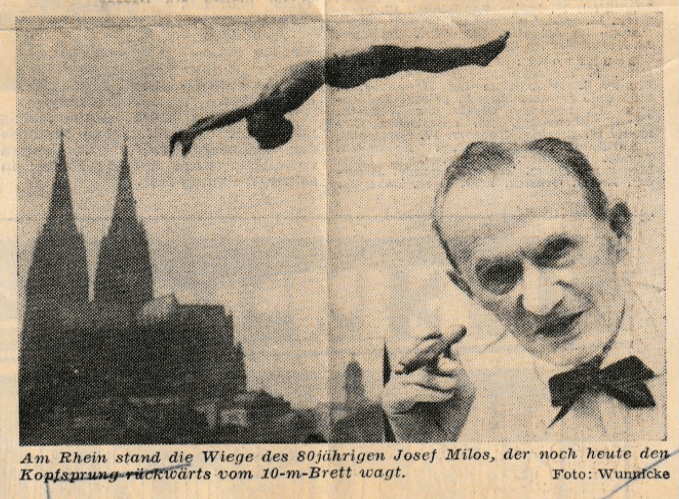

Bei unseren Recherchen stießen wir mehr oder weniger zufällig auf zwei Zeitungsausschnitts-Sammlungen aus den Jahren 1958 und 1963, die Reportagen zu Milos‘ 75. Und 80. Geburtstag am 29. Juli in Berlin enthalten. Es sind 17 Artikel aus sieben Westberliner Zeitungen und aus zwei Westberlin-Ausgaben überregionaler Zeitungen.[277] Sie enthalten nicht nur spannende Informationen über eine aufregende zeitgenössische Artistenkarriere aus der Hochzeit des Varietés, auf die einen Blick zu werfen sich im Zusammenhang mit unserem Thema lohnt, sondern sie liefern uns die Gewissheit darüber, dass die Widerstandsgeschichte eine tolldreiste Münchhausiade war. „Über Stunden zog sich gestern die Gratulationscour der leichten Muse in der Xantener Straße in Wilmersdorf hin. Die in- und ausländische Prominenz des Varietés und zirzensischen Unternehmen gab sich ein Stelldichein, um dem Direktor des Internationalen Varieté-, Theater- und Circus-Direktoren-Verbandes, Josef Milos, zu seinem 80. Geburtstag zu gratulieren. Die Frage nach dem Befinden des Jubilars erübrigte sich. Im wahrsten Sinne putzmunter empfing er seine Gäste, wanderte von Zimmer zu Zimmer, trank mit jedem einen Schluck Sekt und rauchte unermüdlich Zigarren“, zwölf Stück täglich, wie wir erfahren. (Die Welt, Ausgabe B, 30. Juli 1963) Für seine Verdienste als geschäftsführender Direktor des 1908 gegründeten Vereins wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft und die Goldene Ehrennadel verliehen. Der Bezirks-Bürgermeister gratulierte persönlich und auch der Senat von Berlin war mit einem Glückwunschtelegramm des Kunstsenators vertreten.

[277] nacht-depesche, Der Kurier, Der Tagesspiegel, Telegraf, Der Abend, Berliner Morgenpost und B.Z. Die Welt und Die Welt am Sonntag waren mit zwei Ausgaben für „Berlin-Westsektor“ vertreten. Die Artikel erschienen zwischen dem 28. und 30. Juli 1958 und zwischen dem 25. und 30. Juli 1963. Gesammelt hatte sie ein sogenanntes Zeitungs-Ausschnitts-Büro, das die Artikel an Interessenten von bestimmten Themen verkaufte.

Seite 23

Zur 75-Jahr-Feier hatten sich 500 Gäste angesagt, so dass die Post einen Aushilfsbriefträger einsetzen musste. „Ein schmächtiger, kleiner Mann mit blütenweißem Oberhemd, akkurat gebundener Fliege, dicker Brasilzigarre und Filzpantoffeln“, so beschrieb ihn eine Journalistin (B.Z. 25. Juli 1963). Er war als Achtzigjähriger noch immer täglicher Stammgast im Neuköllner Stadionbad in der Ganghofer Straße, wo er wie vor 60 Jahren noch einen Kopfsprung rückwärts vom 10-Meter-Turm machte.

Josef Maassen, am 29. Juli 1883 in Köln geboren, kam aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater war Zuschneider. Er wollte hoch hinaus und ging 1901 zum Studium der Bildhauerei an die Akademie der Künste in Paris, wo er die Idee entwickelte, berühmte Reliefs großer Meister als „lebende Bilder“ aus schönen menschlichen Körpern auf die Bühne zu bringen: „Die Bürger von Calais“ nach der berühmten Skulptur von Rodin, „Triumph der Schönheit“, „Radium Platina“, „Tor des Todes“ und … „Akropolis“. Vor dem 1. Weltkrieg waren seine Nummer eine Attraktion der internationalen Varieté-Bühnen. Mit einem erweiterten Repertoire reiste er im Laufe von 20 Jahren dreimal um den Äquator. Fünf Mal trat er in der Berliner Scala auf, sechs Mal im Wintergarten. Zu seinen Zuschauern zählten die Könige von Sachsen, England, Spanien und der letzte Zar. Auch als Verbandsfunktionär war Milos aktiv, zunächst auf Arbeitnehmerseite in der Internationalen Artistenloge, wo er 1913 als Bevollmächtigter den ersten Tarifvertrag im Deutschen Reich im Bereich der Artistik abschloss.

Nach zwanzig Jahren war er ein vermögender Mann. Er wechselte zur Arbeitgeberseite. Als 1923 die große Zeit für das deutsche Varieté begann, wurde er zum geschäftsführenden Direktor des Internationalen Varietétheater- und Circus-Direktoren-Verbandes in Berlin gewählt, das seine Heimat wurde. Er betrieb nun selbst sechs Varietés gleichzeitig in München, Stettin, Dresden, Halle, Nürnberg und Düsseldorf. Zu dieser Zeit gab es 48 große Varietés in Deutschland. Allein in Berlin soll es 72 Häuser mit Varieté und Kabarett gegeben haben. 1850 Betriebe sollen damals als Mitglieder dem Internationalen Varieté-Verband angehört haben. Die Zahl scheint hoch gegriffen. Wie dem auch sei: Im Reich der Kleinkunst war Milos Anfang der 30er Jahre der mächtigste Mann. 1924 gründete er sogar eine „Internationale Artisten-Union“ aus 14 europäischen Ländern. Als erfolgreicher Varieté-Unternehmer verstand er es, aus seinen artistischen Künsten und geschäftlichen Fähigkeiten ein Vermögen zu machen. „Seine Elastizität hat die Laufbahn des Josef Milos bestimmt“, schrieb ein Gratulant, „sein „Ausgleichssport“, das geliebte Schachspiel, verrät den ausgezeichneten Taktiker.“

Seite 24

„Sein Lebenswerk galt den Sorgen der Artisten. In Erfüllung dieser Aufgabe hat er völkerverbindende Beziehungen zu den Künstlern aller Welt gepflegt. Das jedoch und manches andere passte den braunen Machthabern absolut nicht in den Kram. Berufsverbot und Auflösung des Verbandes waren die Folgen.“ (Der Kurier 27. Juli 1963) Das war das einzige Mal, dass Milos mit Politik in Berührung kam. Weder emigrierte er, noch resignierte er. Dank seiner „Elastizität“ und geschäftlichen Tüchtigkeit hatte er auch für diesen Fall eine Lösung. Auf einem Landgut bei Berlin, das er 1923 erworben hatte, betrieb er eine Pferdezucht. Auf vielen Turnieren waren seine Pferde erfolgreich. Bis zum Kriegsende widmete er sich nur der Pferdezucht. Auf diese Weise kam er mit den neuen Machthabern nicht in Berührung, trat auch nicht der NSDAP bei.

Nach besonderen Ereignissen in seiner Karriere befragt, nannte er einen Sprung von der 15 Meter hohen Zirkuskuppel in ein kleines Bassin; den Schuss des besten Scharfschützen der Welt durch den Silberrubel, den der russische Zar 1912 zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten hatte und der glücklicherweise nur die Münze zersplitterte; denselben, der bei einer Russlandtour einmal vom Zugfenster aus 136 Wölfe erlegte; die Schachpartie, die er 1918 in einem Wiener Café gegen einen Unbekannten gespielt (und verloren) hatte, der sich hinterher als der russische Revolutionär Lenin herausstellte. Dass die Phantasie des Erzählers bei diesen Erzählungen eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben dürfte, ist anzunehmen. Die aufregendste, gefährlichste Geschichte in seinem Leben, der Kampf gegen den Nationalsozialismus als Mitglied einer Widerstandsgruppe, die zwölf Jahre lang, unter Lebensgefahr der Beteiligten, zahlreiche Juden vor der Verfolgung durch die Gestapo gerettet hatte, suchen wir vergeblich. Nicht nur in seinen Gesprächen mit den Journalisten, sondern vor allem in den offiziellen Glückwünschen zu seinen Geburtstagen. Wenn es noch eines Beweises für die tolldreiste Erfindung dieser Geschichte bedurft hätte, dann finden wir ihn hier. Das Gleiche gilt natürlich auch für die offiziellen Glückwünsche, die Emil Fritz zu seinem 75. Geburtstag von Bürgermeister Kaisen erhalten hatte. Die Widerstandsgeschichte war ein Spuk, der nur in der Zeit der ersten Zeugenaussage von Josef Milos, also vom 16. September 1946 bis zum letzten Spruchkammer-Urteil am 8. Juli 1948 existierte. Man hat danach nie wieder etwas von ihr gehört. Und genauso überraschend verschwand auch Josef Milos wieder von der Bildfläche. Wir erleben ihn nicht bei der Eröffnung des Astoria am 6. Oktober 1950 und auch nicht zum 75. Geburtstag von Emil Fritz in Bremen am 25. März 1952.

Seite 25

Es bleibt die Frage, wieso Milos das hohe Risiko mit dieser erfundenen Geschichte eingegangen war. Einer Journalistin hatte er am achtzigsten Geburtstag sein Lebensmotto verraten: „Ich will aufregend leben!“ Sein Leben lang war er als „Einzelkämpfer“ ins Risiko gegangen und jedes Mal erfolgreich gewesen. Ein Scheitern konnte er sich aus dieser Erfahrung wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Er dürfte die Initiative für die Widerstands-Geschichte in dem Augenblick ergriffen haben, als er von Fritz erfuhr, dass dessen Zulassung als Varieté-Direktor wegen seiner politischen Belastung nur damit „ausgehebelt“ werden konnte. Die ihr zugrunde liegenden Informationen standen, soweit sie konkrete Namen enthielten, nur Milos zur Verfügung. Es war seine Geschichte. Fritz hat sie dann nur ausgemalt. „Varieté-Bühnen sind sein Leben“ ist der Titel eines Jubiläums-Artikels zu seinem Geburtstag. Hier könnte eine weitere Erklärung liegen. In Bremen gab es eine gute Chance, im Brachland der Varieté-Landschaft eine neue, kräftige Pflanze wachsen zu lassen. Fritz‘ hartnäckiges Bemühen, gegen viele Widerstände ein neues Varieté wiedererstehen zu lassen, wird ihm Respekt abgenötigt haben. Moralische oder politische Skrupel waren nicht seine Sache und auch nicht die von Emil Fritz. Das ganze Spektakel um den angeblichen Widerstand war gleichzeitig kühn und aufregend. Die Kühnheit der Protagonisten dürfte auch einen Teil dazu beigetragen haben, dass man ihnen geglaubt hatte. Hier hatten sich die Seelen von zwei Männern gefunden, die ihr Leben als „Einzelkämpfer“ gestaltet hatten. Beide verband auch die Lust am Fabulieren, am Phantastischen, an der Illusion auf der Bühne, hier nun im Leben. Die Akropolis als Passwort der angeblichen Abwehrbewegung hatte sich als Chimäre herausgestellt. Sie bleibt der Geschichte des Varietés aber erhalten als eine der lebenden Skulpturen, die ihr Schöpfer Milos zwanzig Jahre lang auf die Bühnen der Welt gestellt hatte. Illusionskünstler hatte sich einst Paul Wilhelm Grell genannt, der 1894 das Hansa-Theater in Hamburg eröffnete. Das waren Milos und Fritz in einem gewissen Sinne auch.

Seite 26

Die letzte Münchhausiade

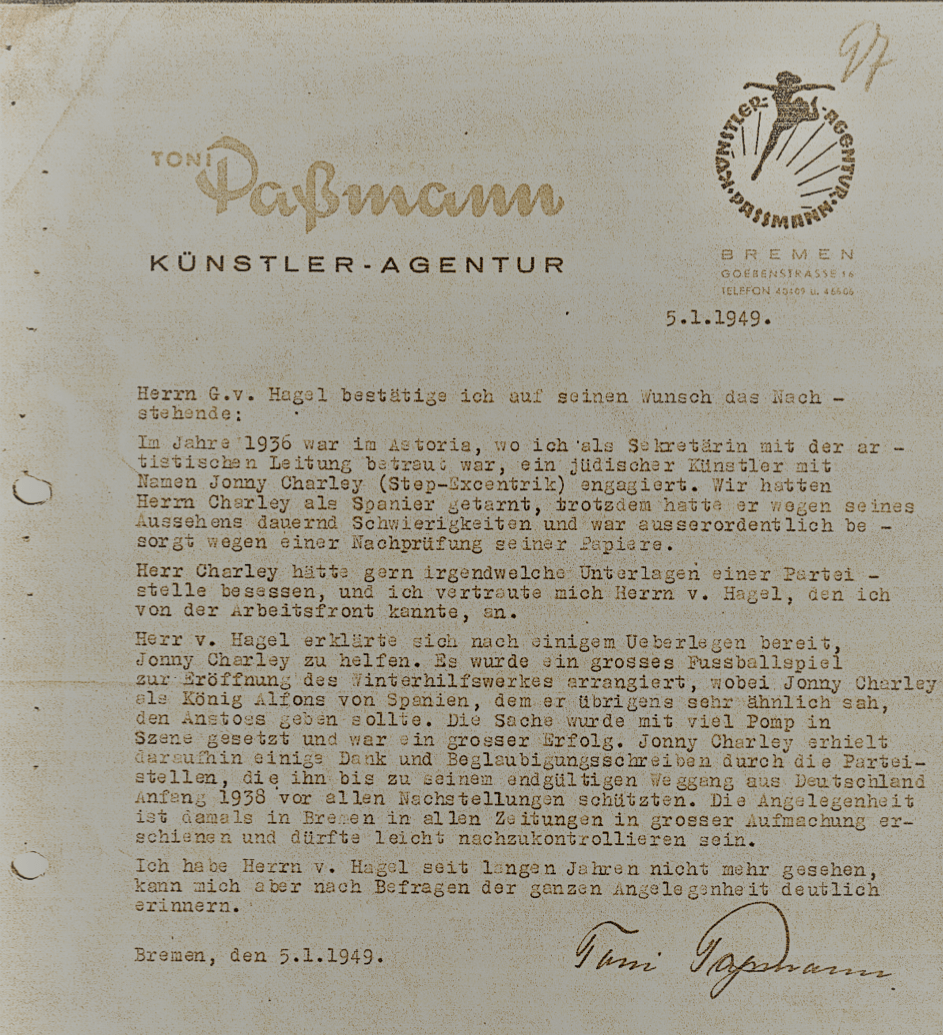

Neben Fritz und Milos prägte auch Toni Paßmann mit ihren phantasievollen Aussagen das Entnazifizierungsverfahren. Seit 1933 als Sekretärin die rechte Hand von Fritz, war sie ihm in den turbulenten Nachkriegsjahren eine unersetzliche Hilfe. Ihr sei die letzte Münchhausiade in dieser Geschichte gegönnt. Sie findet sich in einer Zeugenaussage, die sie zugunsten von Gerhard von Hagel, dem Bremer Abteilungsleiter der Deutschen Arbeitsfront (DAF) Gruppe Handel (Hago) in dessen Entnazifizierungsverfahren machte.

Ihrer schriftlichen Aussage vom 5.Januar 1949 war nicht eine Vorladung der Spruchkammer im Verfahren des von Hagel vorausgegangen, sondern dessen Bitte, ihr mit einer Zeugenaussage entlastend zur Seite zu stehen. Von Hagel hatte in Fritz‘ Verfahren dafür herhalten müssen, eine der treibenden Kräfte in der NSDAP gewesen zu sein, die Fritz von Anfang an mit einer Kette von Schikanen und Schwierigkeiten bedrängt und schließlich gezwungen hätten, in die NSDAP einzutreten, weil er nur auf diese Weise die Zerschlagung seiner Betriebe, bzw. ihre Übernahme durch die K.d.F. Hätte verhindern können. In Wirklichkeit, wissen wir, war es Fritz, der die enge Verbindung zur DAF gesucht und bei von Hagel gefunden hatte.

Seite 27

Nun hielt dieser wohl die Zeit dafür reif, dass er für sein Stillhalten und in Erinnerung an die gute Zusammenarbeit mit den Emil-Fritz-Betrieben in den dreißiger Jahren eine Gegenleistung erwarten konnte. Toni Paßmann erfüllte ihm diesen Wunsch auf ihre Weise. Sie erfand für ihn eine Münchhausiade, die so einfallsreich und absurd zugleich ist, dass sie geeignet ist, die Reihe der fragwürdigen Zeugenaussagen in diesem Verfahren abzuschließen. Gerhard von Hagel war in einer sehr schwierigen Lage. Er war schon 1931 der NSDAP beigetreten und hatte den „Kampfbund des gewerblichen Mittelstandes“ in Bremen geleitet, bis dieser in die NS- „Hago“ innerhalb der DAF überführt wurde. Ab 1938 hatte er als Abteilungsleiter der Deutschen Arbeitsfront (DAF), Gruppe Handel fungiert. Im Mai 1945 interniert, am 19. Juni 1947 aus einem Lager in Regensburg nach Bremen überführt, hier in das Lager Riespot eingeliefert, musste er sich nach seiner Entlassung am 1. März 1948 noch einem Verfahren nach dem Befreiungsgesetz unterziehen. Man warf ihm besonders seine Propaganda-Tätigkeit für die NSDAP vor, die er durchgehend bis 1945 ausgeübt hatte. In der Klageschrift als „Hauptschuldiger“ eingestuft, ordnete ihn die Spruchkammer am 26. August 1948 unter die „Belasteten“ ein. In einem harten Urteil (an dem übrigens der spätere Bundespräsident Karl Carstens als Beisitzer aktiv beteiligt war) wurde u.a. ein Viertel seines Vermögens eingezogen und ihm auferlegt, 5 Jahre lang nur als einfacher Arbeiter tätig zu sein.[278] Ihm stand sein Berufungsverfahren bevor, das er am 30. September 1948 über den Entnazifizierungsspezialisten Rechtsanwalt Bellmer beantragt hatte.[279]

Wie der Kreisleiter der Bremer NS-Hago Gerhard von Hagel im Jahr 1938 den jüdischen Step-Excentric-Tänzer des Astoria Jonny Charley vor allen rassistischen Nachstellungen schützte, indem er ihm die Gelegenheit verschaffte, als König Alfons von Spanien den Anstoß für ein Fußballspiel zur Eröffnung des Winterhilfswerks zu geben.[280]

[278] Zu seinen weiteren Strafen gehörten u.a. Verlust der Rentenansprüche, des aktiven und passiven Wahlrechts, Verbot der Tätigkeit als Redakteur, Rundfunk-Kommentator, Rechtsanwalt, Notar, Gewerkschaftsmitglied; Verbot der politischen Betätigung, kein Recht, einen Kraftwagen zu halten (!). Entnazifizierungsakte Gerhard von Hagel, StAB 4,66-I.-3962, Dok 97.

[279] Die Berufung hatte Erfolg. Am 18. August 1949 hob die Spruchkammer unter dem Vorsitz von RA Schilling das Urteil auf. Von Hagel wurde auf ein Jahr Bewährung als „Minderbelasteter“ eingestuft. Er hatte eine Sonderzahlung zur Wiedergutmachung (sogenannte Sühnezahlung) in Höhe von 200.- DM zu leisten und die Kosten des Verfahrens in Höhe von 25.- DM zu tragen. A.a.O.

[280] Der Brief liegt in der Entnazifizierungsakte des Gerhard von Hagel. Wie nicht anders zu erwarten, findet sich in den Archiven der Bremer Tageszeitungen kein Hinweis auf dieses angeblich in großer Aufmachung dokumentierte Ereignis.

Seite 28

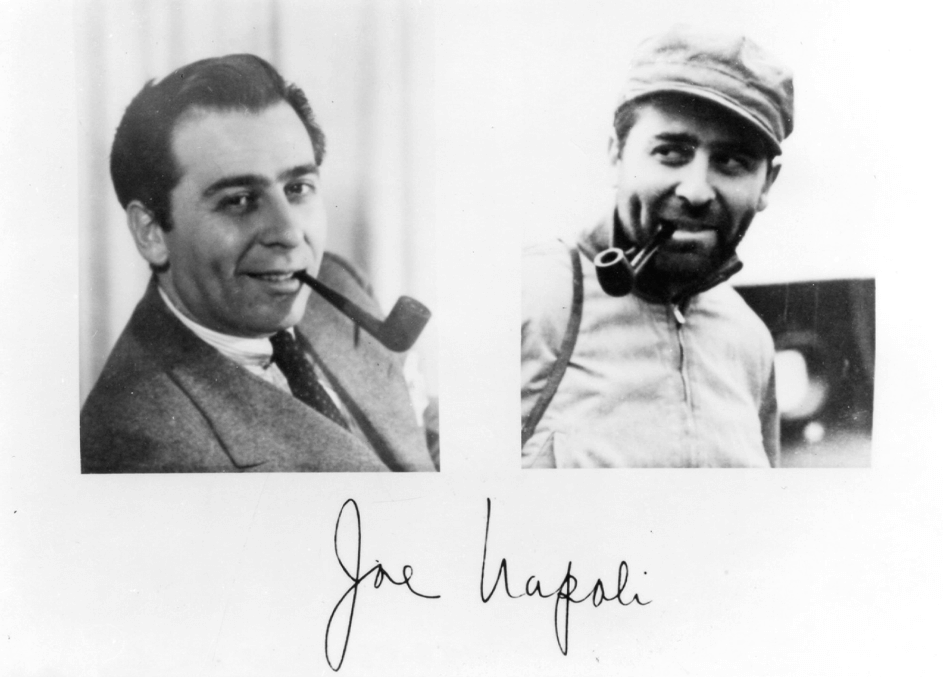

„Fritz ist nicht wert … “ Epilog mit Napoli und Lifschütz

In zwei Aktennotizen des Senators für Befreiung Alexander Lifschütz verbirgt sich ein Epilog im Entnazifizierungsverfahren des Emil Fritz. In der Sache hatte am 23. Juli 1948 eine Besprechung zwischen Lifschütz und Napoli in Anwesenheit von jeweils einem weiteren Mitarbeiter aus dem Haus des Senators für Befreiung, bzw. aus der „Denazification Division“ stattfgefunden. [281] „Angelegenheit wurde erörtert“, hieß es da trocken. „Militär-Regierung sowie ich halten an sich Fritz nicht für entlastet, sondern sehen ihn als Mitläufer an.“ Die beiden Hauptverantwortlichen für die Entnazifizierung in Bremen hatten ihm seine Widerstandstätigkeit als „norddeutsche Verbindungsmann“ einer „illegalen Abwehrbewegung“ nicht abgenommen. „Militärregierung überlässt indessen mir die endgültige Stellungnahme,“ notierte Lifschütz.

Im Unterschied zu Kaisen, mit dem Lifschütz nicht nur im Fall Fritz aneinandergeriet,[282] war seine Beziehung zu Napoli ausgezeichnet.[283] Drei Tage später traf er den Mitarbeiter von Napoli noch ein letztes Mal in Sachen Fritz und erklärte ihm, dass er „angesichts der Fülle der Entscheidungen, die in dieser Akte bereits vorlägen, (er) es nicht für tragbar halte, erneut auf Grund des Artikels 52[284] vorzugehen.“ Napoli ließ ihm mitteilen, dass die Militärregierung „seinen Standpunkt teile, die Sache mit der Entscheidung des öffentlichen Klägers Frese vom 8.7. 1948 als beendet anzusehen“, weil „Fritz nicht wert sei, ihm noch große Bedeutung beizulegen.“ Es war der Verständigung dieser beiden Männer zu verdanken, dass die leidige Entnazifizierungsgeschichte des Emil Fritz doch noch zu einem Ende gebracht wurde.

[281] Die Notizen vom 23.7. und vom 27.7. 1948 tragen die Titel „Rücksprache“ und „Besprechung“. Die beiden Mitarbeiter waren ein Mr. Saxe von „Denazification Division“ und ein Herr Göbel aus dem Haus des Senators für Befreiung. Die Dokumente haben keine Nummerierung.

[282] Vgl. Meyer-Braun, a.a.O., S.150.

[283] Napoli bezeichnete rückblickend Alexander Lifschütz – neben Wilhelm Kaisen – als „absolutely outstanding in German public life. OMGUS, a.a.O., S. 625.

[284] „Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus“, Art. 52 (1) „Der Senator für Befreiung kann sich jede Entscheidung zur Nachprüfung vorlegen lassen. (3) Der Senator kann die Entscheidung aufheben, die erneute Durchführung des Verfahrens anordnen und hierbei den Fall an eine andere Spruchkammer verweisen.

Seite 29

Seite 30

Die Finanzierung: eine böse Überraschung

Am 13. Juni 1949 teilte Finanzsenator Nolting-Hauff Bausenator Theil schriftlich mit[285], dass „Herr Emil Fritz nunmehr den Vorschlag gemacht (hat), das Grundstück an der Knochenhauerstraße , auf dem früher das „Atlantik“ gestanden hat, an Bremen zu verkaufen und mit dem Gegenwert dann im Wesentlichen den Wiederaufbau des Astoria-Betriebes an der Katharinenstraße zu finanzieren.“ Das Stadtplanungsamt hätte den Kauf des Grundstücks zwar abgelehnt, „weil das Grundstück bei der Neuplanung der Straße ohnehin in den Besitz der Stadt überführt werden müsste,“ aber er empfehle dem Bausenator trotzdem den Ankauf des Grundstücks „unter dem Gesichtspunkt eines Wiederaufbaus des Astoria“. „Es wäre im Interesse der Häfen sicher zu begrüßen, wenn dieser Wiederaufbau möglichst gefördert und bald vorangetrieben werdenkönnte.“ Drei Tage später informierte Baudirektor Tippel den Bausenator, dass dem Wiederaufbau des Astoria in der Katharinenstraße nichts im Wege stünde und dass „mit dem Architekten Oswald bereits die Baupläne durchgesprochen und die stadtplanerischen Bedingungen festgelegt wurden.“ Er empfahl, diesen Zwischenbericht Nolting-Hauff vorzulegen und „den Ankauf des Atlantik-Grundstückes durch die Deputation betreiben zu lassen.“[286]

[285] Schreiben von Finanzsenator Nolting-Hauff an Bausenator Theil vom 13. Juni 1949.

[286] 16. Juni Schreiben von Tippel an Theil.

Seite 31

Noch am gleichen Tag informierte Theil den Finanzsenator, dass er sich „den bereits vorbereiteten Ankaufsvorgang“ hätte vorlegen lassen und dass er die Verhandlungen zum Abschluss bringen (werde). Er gehe davon aus, dass auch die Deputation für das Bauwesen zustimmen werde. „Das Interesse Bremens als Hafenstadt in dieser Angelegenheit,“ schrieb er, „erkenne auch ich an und freue mich gleichzeitig, dass damit der Wiederaufbau der Innenstadt weiter vorangetrieben werden kann, nachdem bereits zwischen den Herrn Baudirektor Tippel und Herrn Arch. Ostwald, der im Auftrag von Herrn Fritz (!) Pläne vorlegte, Übereinstimmung erzielt wurde.“ [287] Die Bauplanung war in ihrer Endphase, obwohl die Spruchkammerentscheidung im Entnazifizierungsverfahren von Fritz noch ausstand.

Aber es gab eine böse Überraschung. Fritz hatte dem Senat verschwiegen, dass die Knochenhauer Straße hochverschuldet war. Am 30. Juni 1949 musste Bausenator Theil dem Finanzsenator Folgendes mitteilen: „Angesichts der Tatsache, dass auf dem Atlantik-Grundstück eine Umstellungsgrundschuld in Höhe von 540 000 DM lastet und der neu geschätzte Grundwert der z.Z. noch 579,2 qm großen Grundstücke nur 289 600 DM beträgt, wofür als Kaufpreis höchstens 50%, also 144 800 DM in Aussicht genommen werden können, sehe ich keine Möglichkeit, dass ein finanzielles Arrangement zugunsten der von Herrn Fritz betriebenen Pläne mit Hilfe des Atlantik-Grundstücks getroffen werden kann. Ich wollte nicht versäumen, Sie auf diesen Tatbestand aufmerksam gemacht zu haben und bitte, dass Sie Ihrerseits evtl. einen Vorschlag machen.“[289]

Exkurs: Die sogenannte Umstellungsgrundschuld, die auf der Knochenhauerstraße lag, war erst im „Hypothekensicherungsgesetz“ vom 2. September 1948 eingeführt worden, um die ungerechtfertigten Währungsgewinne der Grundbesitzer nach der Währungsreform vom 21. Juni abzuschöpfen, deren Hypotheken sonst im Verhältnis von 10:1 abgewertet worden wären. Für Zwecke des Lastenausgleichs führte das Gesetz „die Rechtsfigur der Umstellungsgrundschuld in Höhe der restlichen 9/10 für die öffentliche Hand ein.“ [288] Der Währungsumstellung entsprechend, wurden die Banken-Hypotheken zunächst im Verhältnis 1 zu 10 umgestellt, im Fall von Fritz also von 600.000 RM Bankhypothek auf 60.000 DM. Die übrigen 90%, bei Fritz also 540.000 DM blieben als „Umstellungsgrundschuld“ auf dem Grundstück liegen. Sie gehörten der öffentlichen Hand, also der Stadt Bremen.

[287] Schreiben „An den Herrn Senator für die Finanzen“, Betr.: Wiederaufbau des Astoria. Schreiben vom 16.6.1949.

[288] Das“ Hypothekensicherungsgesetz“ vom 2. 9.1948 regelte die Umstellungsgrundschuld im Zuge des Lastenausgleichs. Sie konnte in vierteljährlichen Raten über einen Zeitraum von dreißig Jahren getilgt werden. Vgl. www.rechtslexikon.net/d/umstellungsgrundschuld.

Seite 32

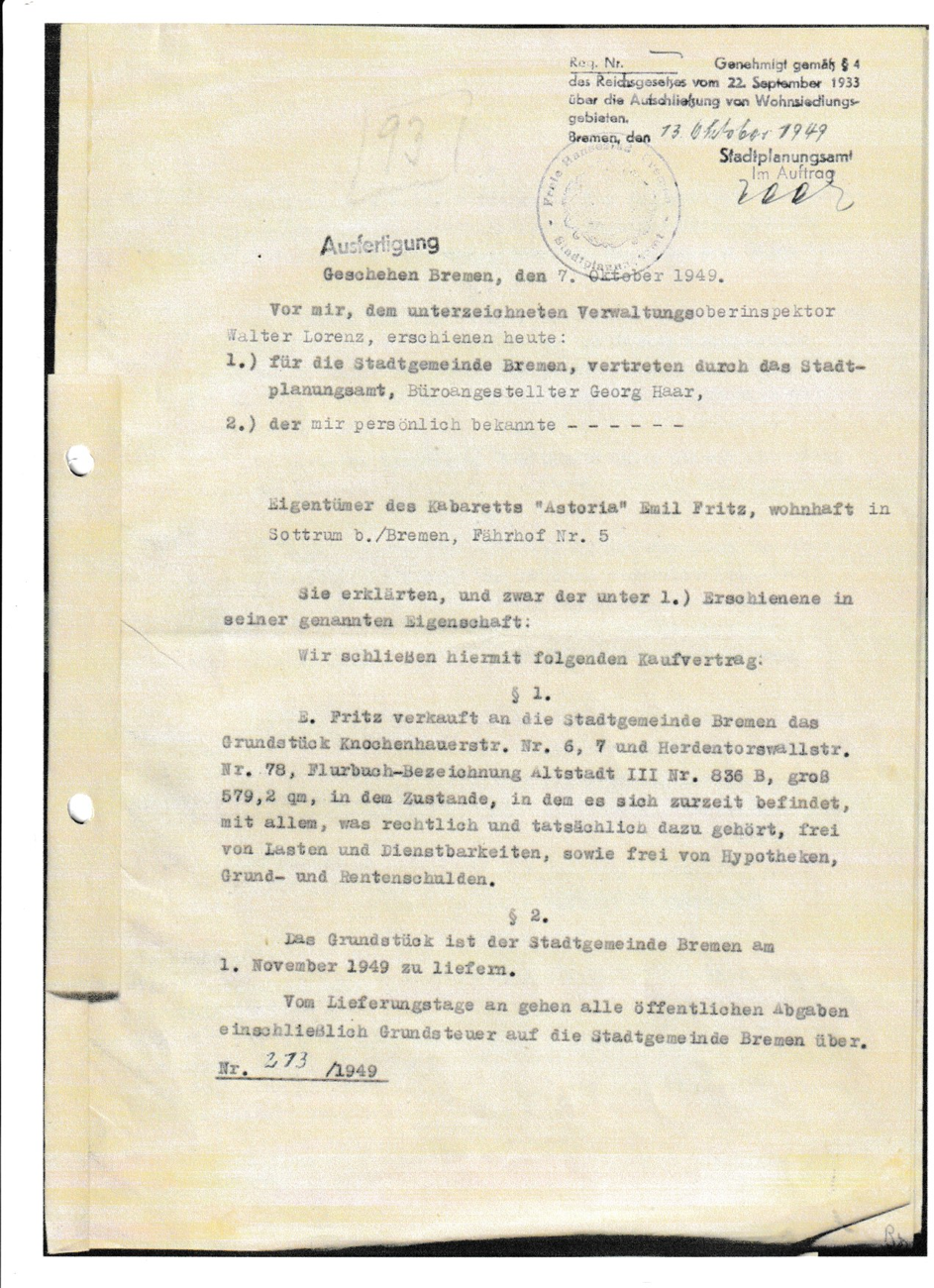

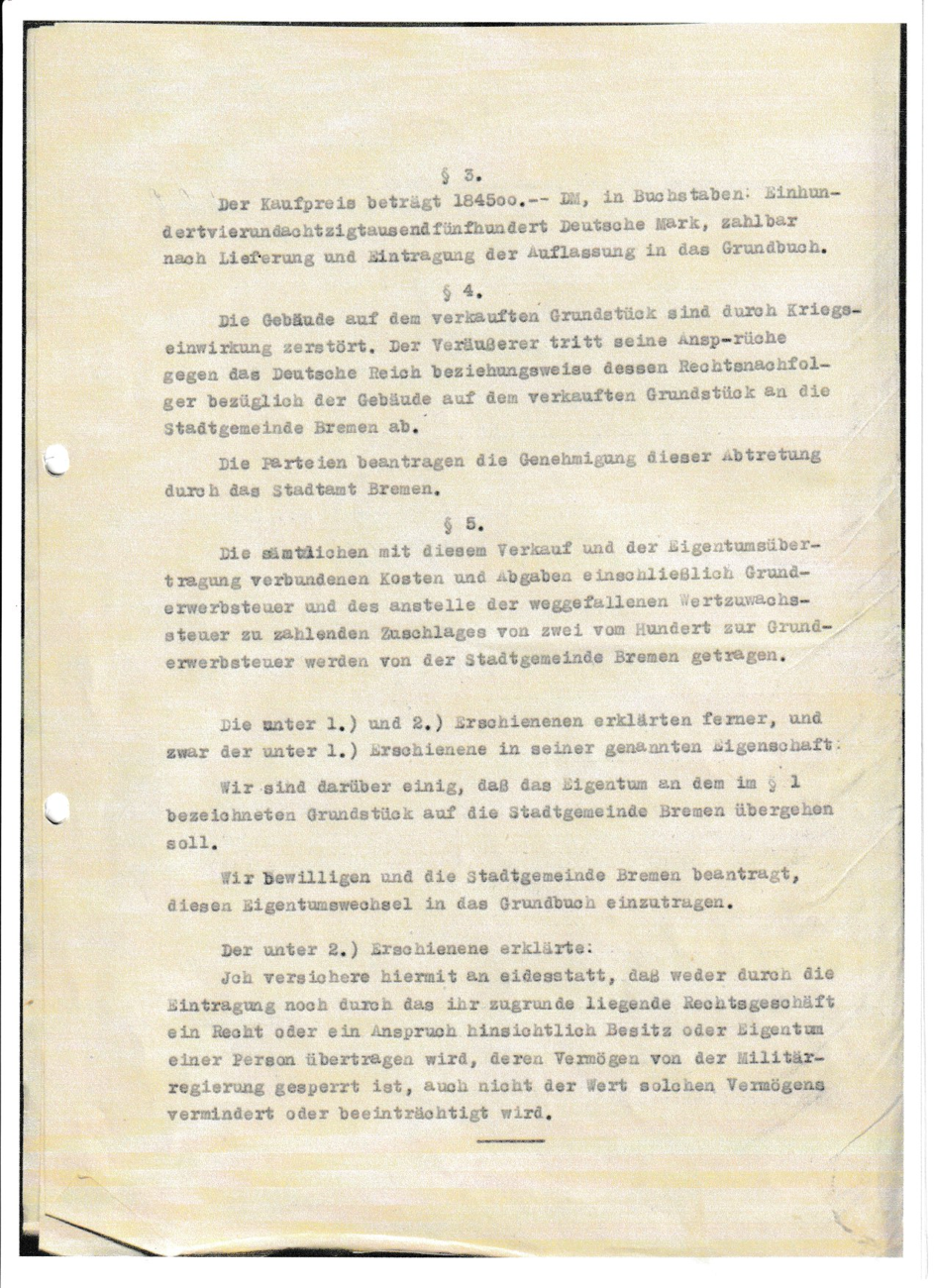

In den Akten findet sich nur noch der Kaufvertrag für das Grundstück des Atlantic-Cafés zwischen Bremen und Emil Fritz vom 9. Oktober 1949. Dort heißt es im §1: „Emil Fritz verkauft an die Stadtgemeinde Bremen das Grundstück Knochenhauerstr. 6/7 und Herdentorswallstaße 78[290] (es folgt die genaue Flurbezeichnung) frei von Lasten und Dienstbarkeiten, sowie frei von Hypotheken, Grund- und Rentenschulden.“ Wo waren die 540.000 DM Umstellungsgrundschuld geblieben, die der Stadt gehörten? Ausschließen können wir nur, dass Fritz die Summe selbst abgelöst hat. War man in der Sache schon zu weit gegangen, um sie ohne Gesichtsverlaust für den Bürgermeister und den ganzen Senat wieder rückgängig zu machen? Darauf hatte Fritz offensichtlich spekuliert. Aber selbst wenn man sie ihm erlassen hatte, besaß er noch immer nicht die finanziellen Mittel, um den Neubau des Astoria zu finanzieren. Bausenator Theil hatte den Grundwert des des 579,2 qm großen Grundstücks auf 289.600 DM geschätzt und als Kaufpreis „höchstens 50%, also 144.800 DM in Aussicht genommen.“ Tatsächlich hat die Stadt das Grundstück dann für 184.500 DM gekauft. Die bis zu diesem Zeitpunkt ausführlich in den Akten dokumentierten Planungen und Vorgespräche im Bausenat und in der Baudeputation enden hier abrupt. Wir finden kein Wort darüber, wie das Problem der Umstellungsgrundschuld gelöst wurde. Auch nicht über die Verhandlungen, die schließlich zu der höheren Kaufsumme führten, die fast 40.000 DM über der avisierten lagen. Zusammen mit Fritz‘ privatem Geldvermögen und dem einen oder anderen Kredit von privat dürfte diese Summe eine Finanzierungsbasis für den Bau gebildet haben. Die fehlenden Spuren in dieser entscheidenden Phase der Finanzierung deuten auf eine der berühmten einsamen Entscheidungen von Bürgermeister Kaisen hin, dem es in der ganzen Angelegenheit von Anfang an nur um eins gegangen war: die Wiederherstellung des Astoria am gleichen Ort und in der alten Pracht.

Wenn man sich Fritz‘ bescheidene Versuche anschaut, wieder Cabaret in Bremen zu veranstalten – von den Anfängen im Mai 1945 bis zum Plan für den Wiederaufbau des Café Atlantic – kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier der Hund zum Jagen getragen wurde. Am Tag vor der Eröffnung wurde Fritz im Radio interviewt: „Ja, es hat viel, viel Kopfzerbrechen gegeben. Es ist ja jedem Menschen bekannt, wie knapp das Geld ist.“ Aber er hätte es „mit Unterstützung guter Freunde schaffen können …“[291] Die besten saßen im Rathaus von Bremen.

[289] Schreiben von Theil an Finanzsenator Nolting-Hauff vom 30. Juni 1949.

[290] Nicht zu verwechseln mit dem Grundstück Herdentorswallstraße 63 b mit einer Grundstücksgröße von 85,3 qm. Die Herdentorswallstraße 78 war der hintere Teil des Grundstücks Knochenhauerstraße 6/7. Die beiden Grundstücke waren nur katastermäßig getrennt. Das Atlantic-Café erstrechte sich über beide Grundstücke. Wenn von der Knochenhauerstraße 5/6 die Rede ist, sind immer beide Grundstücke gemeint. Das geht schon aus der Größe hervor. Die Knochenhauerstraße wird immer mit 579,2 qm angegeben, so wie sie dann – mit beiden Adressen – an die Stadtgemeinde verkauft wurde. Man beachte den Singular im Vertragstext: Verkauf „des“ Grundstücks.

[291] Zitiert aus Monika Felsing, Unser Astoria, a.a.O., S.15.

Seite 33

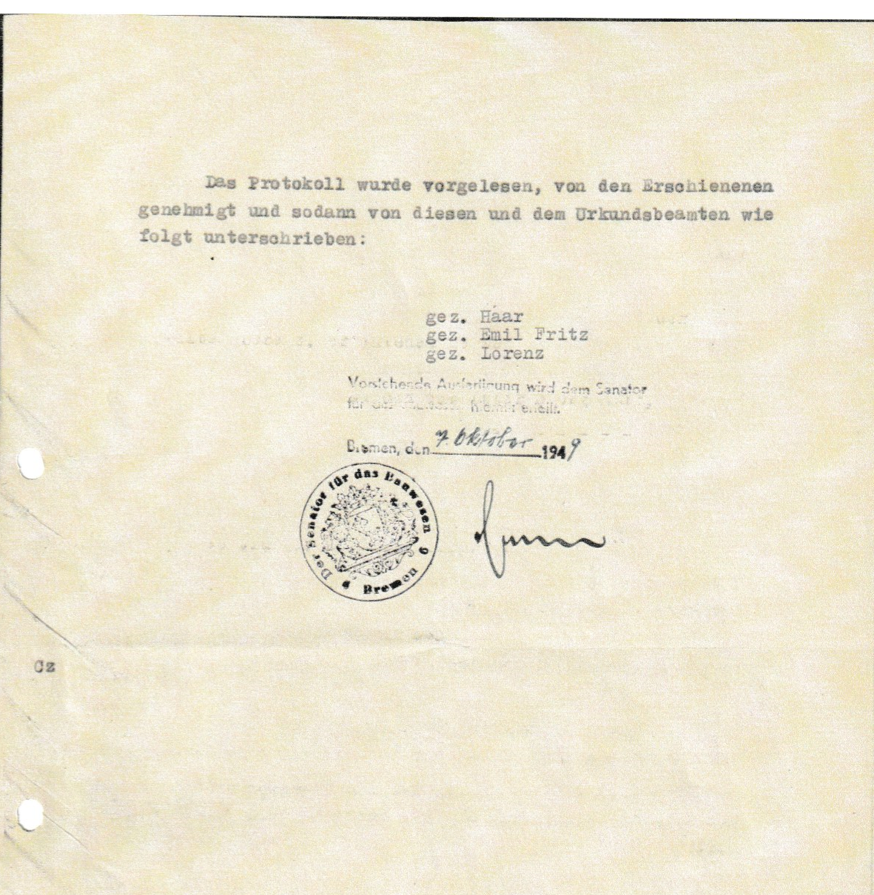

Kaufvertrag zwischen Fritz und der Stadtgemeinde Bremen über die Knochenhauerstraße 6/7

Seite 34

Seite 35

Seite 36

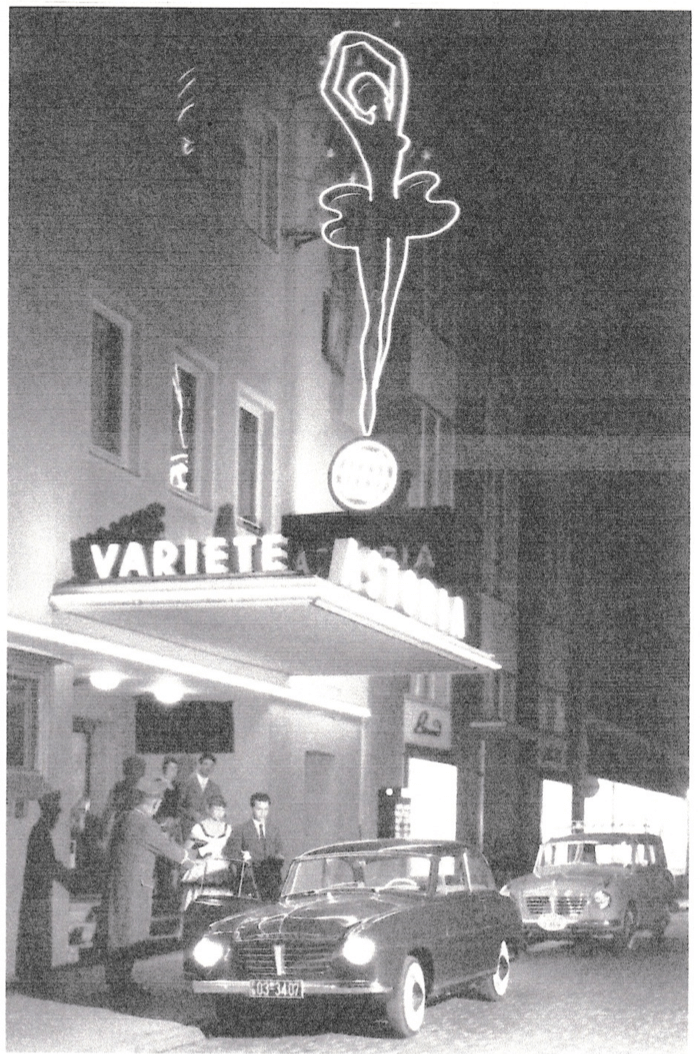

Im Februar 1950 wurde der Bauzaun um die Grundstücke Katharinenstraße 32 bis 35 gezogen. Am 4. April war die Grundsteinlegung und am 6. Oktober, auf den Tag genau sechs Jahre nach seiner Zerstörung durch den Bombenangriff, wurde das neue Astoria rechtzeitig zum Bremer Freimarkt mit großem Aufwand wiedereröffnet.

Seite 37

Pünktlich zum Freimarkt: Eröffnung am 6. Oktober 1950

Schlagzeilen aus den Bremer Nachrichten und dem Weser-Kurier am 6. und 7. Oktober 1950

Pünktlich zum Freimarkt: Eröffnung am 6. Oktober 1950

Schlagzeilen aus den Bremer Nachrichten und dem Weser-Kurier am 6. und 7. Oktober 1950

Seite 38

Seite 39

Seite 40

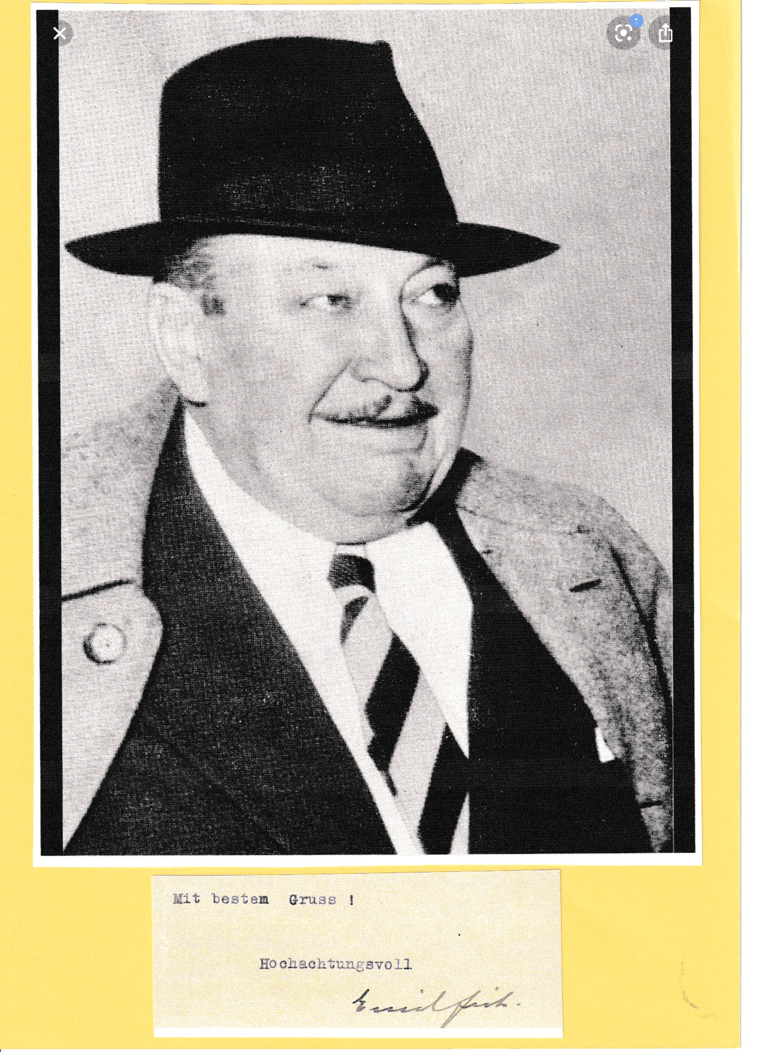

Held der „Stunde null“ – Ehrenurkunde vom Präsidenten des Senats

Seite 41

[292] Aus der Broschüre „50 Jahre Astoria Bremen“ 1958.

Seite 42

Was übrig blieb – Der Nachlass

Am 25. Juli 1954 starb Emil Fritz. Vom 22.2.1956 liegt eine notarielle Ausfertigung seines Nachlasses vor.

Unter Punkt „Grundstücke“ sind aufgeführt:

Das Jagdhaus in Sottrum mit einem Marktwert von 65.000 DM

Die Katharinenstraße 32-35 223.000 DM

Die Herdentorswallstraße 63b (Neue Nummer) ohne Angaben

Die Parkallee 109 (verkauft) 109.000 DM

Außerdem u.a.

Das „Betriebsgelände“ Katharinenstraße 32-35 767.000 DM

Gewinne 1954 206.000 DM

Wert (Basis für Notargebühr) insgesamt 1.703.264 DM

Schulden – Hypotheken 360.000 DM

Der leidenschaftliche Jäger / Aus dem Nachlassinventar 1 ausgestopfter Wildschweinkopf; 1 Posten Gewehre und Hörner; 1 Zeiss-Jagdglass; 1 Jagdbüchse mit Zielfernrohr; 1 Jagdgewehr („Drilling“); 1 alte Jagdflinte; 1 Kleinkaliberbüchse mit Zielfernrohr; 1 Kleinkaliberbüchse belgisches Fabrikat; 1 Posten Jagdutensilien und Jagdkleidung (Lodenmantel); 1 alter Jagdpelz; 1 Wildlederweste

Seite 43

Seite 44